「姿勢とは、私がこの世界に存在し、世界に触れている、その形である。

これは、主に人間関係における、いわば水平方向における身構えの形

の一つだが、人にはもう一つ垂直方向に立ち上がってゆく力における、

さまざまな在り方がある。」(竹内敏晴)

故郷に立ち返るお盆の墓参り。1972(昭和47)年の暮れに小矢部市埴生から富山市高屋敷に引っ越して以来、平成の夏の台風の豪雨で一度見合わせたくらいだったのに、令和元年の猛暑が年老いた夫婦の外出をためらわせた。

庭の雪吊も要らなかったような春先、天気が良ければ彼岸をえらんでお参りしてこようか。夫婦いずれからともなくこと葉を交わしていたところへ、巷では新型コロナウィルス感染騒ぎによる外出自粛の足止めをくらいそうな雰囲気が。

富山駅を西に向かう列車に乗り込み、神通川、庄川、小矢部川と車窓を三枚めくって富山県西端の石動駅で下りる。目前を横切る県道の向こうのT字路を横カバンに厚歯下駄を履いて中学通いをした旧目抜通りまで行かず、駅前からすぐ西南へ向かい、嘗て福野高校へ通った加越能鉄道の廃線跡でもある道を野端に抜け、幼少期の遊び場の一つだった製材所を右の山側に入るように折れ、少し上った先で左に雑木林を抜け登った頂が吉田家二代の墓所だ。

1年分の落ち葉をかき分けるように耳をすませば、半世紀を超えて身体を吹き抜けた風の来し方行く末を俯瞰するような鳥の冴えずり。雑木に覆われ南東に広がる散居村の向こうの立山連峰も見通せない。陽当たりが良かった斜面の畑や山間の水が冷たかった田んぼへの曲がりくねった道筋も朧げな景観のはるか向こうへ往時の暮らしぶりとともにかき消されそうだ。

石動町の西へ、埴生護国八幡宮前でL字型に折れる街道を挟んで民家が並ぶ埴生の入り口の製材所から新しくできた小矢部福光道との分岐点を右に旧街道を入ってすぐ右にカーブする手前左側にわが家、その数軒手前右側に家業の精米作業場があった。グーグルマップでズームインしてもその痕跡すら見分けられない。手作りの仮想ドローンでも飛ばしながら遡行してみたくなる。

祖父の直次郎(1879[明治12]年7月31日〜1975[昭和50]年7月25日)にその妻(生没年も名前も不詳)、そして母の友栄(1920[大正9]年4月18日〜2010[平成22]年4月12日)と父の正作(1912[明治45年・大正元]年〜1945[昭和20]年4月18日歿、享年33歳)が眠る墓石には1922[大正11]年と刻まれている。おそらくその年に43歳で祖父は妻を亡くしたのだろう。姑と一緒に暮らしたことのなかった母が聞き知った近隣住民の噂話では、髪を結った着物姿でキセルタバコを嗜み、料理や家事などすべて祖父任せだったらしい。祖母の姿形や氏素性もはっきりせず、家政の切り盛りに疎かったのかあるいは病弱だったのかよくわからないなりに祖父から大事にされていたらしい。

とっくに廃校になった埴生小学校から帰ったある日こと、いつも祖父さんが座っていた囲炉裏の上座に女の人が座っていた。“瓦山”といって登り窯が珍しく遊び場の一つでもあり、家ぐるみ貰い風呂したような仲だった瓦職人の家のおかみさんだった。なんでも離縁されたとかで、とりあえず貧乏我が家に身を寄せたらしかった。元芸者だったらしく眼を泣きはらしてキセルタバコを燻らしながら時おり愚痴をこぼす姿が見えなくなるまで、当たり前のように居候させる祖父の姿に亡き祖母の人となりが気になったりしたが、いつの間にか“瓦山”のおばさんが行方知らずになったように、祖父の口から語られたことは一度もなかった。

家風呂は未完な家族の象徴のように壊れたままに放置され、精米作業場の裏手に小川を挟んで建っていた村の共同風呂は利用したことがなく、近所の遠い親戚の子どもが夕方近く風呂においでと誘ってくれる両家の釜風呂を交互に家族ぐるみで使わせてもらう習わしになっていた。貰い風呂が立ち消えになった瓦職人夫婦は子持たずだったようだが、なんで離婚に至ったのかなんて幼い耳では知る由もなかった。

いつもの近所の二軒の貰い風呂上がりには兼業と専業百姓家族それぞれの子どもらと遊んでから夜道を家族一緒に帰ったが、昼日中につるんで遊んだ子どもらは違う家の家族だった。とある昼下がりに兼業農家の子どもの家の裏手で遊んでいて、いかにも勤め人の父親を誇らしげに語る様子になじめない自分を見つけた。虚弱児の貧乏暮らしなんて当たり前で気にもならないのに「父」がいない片親暮らしの何が不足なのかわからないまま、帰った家の囲炉裏端を煙管で叩きながら煙草を燻らし胡座をかく祖父の緘黙が匂った。

1941[昭和16]年2月に里帰りした高儀の母の実家で生まれた姉はおぼろげながらも京城から引き揚げるまで住んでいた朝鮮総督府の官舎で父に抱っこされた胡座や無精髭の感触を話せたが、京城生まれで2歳下の弟にはそんな体感記憶のかけらもなかった。3歳でようやく掴まり立ちさせてもらった引き揚げ先の埴生の縁側から覗いた富山大空襲の夜空や、父や祖母の月忌参りに訪れた僧侶の胡座の心地のほか思い出せない。立って歩けるようにならないと幼児の体感記憶は残りにくいのだろうか。

就学前の体感記憶といえば何と言っても5歳になった誕生日の晴れた夕刻の[福井県の]大地震。家の前の街道のカーブのところで歩けず立ちすくんだ背後からしっかり抱きかかえられた。あやすような声とぬくもりから数軒右隣のまだ腰の曲がらない婆さんとわかった。おそらく買い物か何かで出かけた母は荒物屋の前で歩きにくくなり竿竹に陳列した薬缶など金物商品がぶつかり合う音を警鐘のように聞いていたようだ。そのとき祖父さんや姉さんはどうだったか憶えていない。

家の中でびっくりしたのが日にちまで覚えていないが、鉄瓶が懸かった囲炉裏に落ちて灰神楽になったこと。左肘のあたりにいまでも火傷の跡が残っている。下腹にもあるが母によれば寝間着がはだけた肌に直に“湯たんぽ”が当たった際のものらしい。幼児期の火傷体験は身体的な混沌として我が身に残っている。あのとき、水で冷やすより、熱いお湯で温めるべきではなかったのか?

その頃で身体生理的に忘れられないのが祖父の癇癪というか打擲だろうか。自分のことは覚えがないが、素っ裸で雪の庭に放り出された幼い姉さんのこと、とりわけ火吹竹が割れるまで殴られながら頭や顔をかばって紫色に腫れあがったた母の二の腕の痛々しさ。いつの間にか腫れ物に触るかのように祖父の機嫌をうかがう日々、野良仕事から帰った祖父が背戸の戸を開ける音にビクつき、小言が聞こえたりしたら母子三人“低気圧”が近づいたかのように目配せしあった。そして暴発したらとにかく鎮まるまでやり過ごすしかなかった。小言は多めでも普段はいばりちらすなんてことも無かったのにあの豹変ぶりはどこからやってきたのだろうか。今風の「虐待する祖父」という存在だったら孫の自分も同様に振る舞われていたに違いなかっただろうが、当時の祖父の「暴力行為」の風当たりは家族間の性差によって違ったものになっていた。

引き揚げ先が違っていたらとか父が生き残っていたらなど逃げ腰になったり、生前の祖母や父も「折檻」されたんじゃないかという疑問も芽生えたりした。朝夕のお勤めを欠かさなかった祖父は、「おぼくさん」を供えた仏壇の前で孫二人も合掌してからでないと朝飯を食べさせてくれなかったが、妻を亡くすまでの10年余りで授かった一人息子の場合はどうだったんだろう。息子の嫁にしたように妻も打擲したんだろうか。明治末30歳頃に埴生の地で所帯を持つまでの足取りがまるで謎だが、40歳で10歳の息子と暮らすことになった戦前の父子家庭の毎日から、その後の息子の朝鮮行きが芽生えたのだろうが、そんな経緯がわかりそうな手がかりひとつ残されていない。

還暦も過ぎ越した敗戦の数ヶ月前に埴生の住いに京城で殉職した息子の遺族を迎え入れ養うことになった祖父と、夫を失い暮らしの場が外地から「敗戦」をはさんで内地に急変した母子が協働して営む暮らしに生じた「違和」も祖父の老いとともに薄らぎ「好好爺の家族」にさまがわりしていったようだった。地元の農作業環境の変化によって精米業もたたんで三反百姓仕事にいそしむだけになったていたとある日、大学の附属図書館で働きながら経済学部に併設されていた夜間短大に入学してできた男女数人の学友が訪れたなかには、祖父をニコニコした老人の置物みたいだったと評した者もいた。

訪問者のひとりだった女子学生Dと仲良くなり山沿いと海沿いそれぞれの家を訪れたりするほどになっていた仲が破談になる出来事があった。もう結婚など縁がないと思い決めていた数年後に学友じゃない文通知人だったEと川沿いの建売団地で暮らすようになってから、結婚前にDから呼び出された喫茶店で「結婚」を思いとどまるよう諭されていたことを知った。

当時の祖父の居住まいや暮らしぶりから何を感じ取っていたのか、とにかくあのような爺さんを抱えた家に嫁ぐべきじゃないと言わせるような事由があったのだろう。偏屈で意地悪な存在として映るような事があったのだろうか。それぞれが訪れた際には、田舎の老人特有の笑顔で眺めるだけで、ことさら言葉をかけるでもなく、付き合っているのを分かっていたようで、採れた野菜や花などをDの勤め先に持って行かせたりした。

Eの父がアル中で自宅療養していたのを見計らい、双方の片親姉妹が顔合わせしただけの簡素な結婚の次第を祖父は問いただしたりせず、週末に訪れたEに柿やイチジクや栗など庭の産物を持って帰らせたりしていた。

Dが住んでいた海沿いの砂丘の集落の二階家をはじめて訪れ、居間の長押をぐるっと賞状が取り巻いていて唖然としたというか、なんだか額縁で鉢巻されたような心地だった。同居の兄は独身で身体障害があり父は病がちで娘の結婚を機にどう家を継ぐかが切実というより具体性をおびたりするうちに交流は途絶えた。

Dと同じ高校を卒業していたEのお袋さんの弔問で訪れた借家も、父親の仕事の都合で17回目の引越し先となった団地の建売住宅いずれも平屋で、上がりこんで見回した長押には飾り物ひとつなく、目についたものは生花だけだで、アル中の治療で病院と自宅を行ったり来たりの父親と妹の三人家族の家政の切り盛りで手いっぱいの様子だった。

そんなEとの出会いからお互いの職場に通勤可能な富山市内の土地を探し家を構えるまでに数年の歳月を要した。おそらく母の同意は得られるとしても、狭い山林を見捨て、埴生の宅地や田畑を売り払い富山市の郊外に生活の場を移す事を祖父が納得しれくれるかどうか身構えざるを得なかった。背戸の庭木の松を根切りして移植の準備が整ってきた頃合いに、「この歳になっては孫についていくしかない」と97歳の祖父が同意してくれた。あとは新築と引越しに必要な諸経費をどう賄うかが問題だった。(2021年1月27日公開)

続・本の一言:街道と民家(2)祖父と巾着

「まあ、どのような病や怪我でも上手く経過させてゆくこと、

それも自然に経過させてゆくことが何よりである。」

(光岡英稔@ツイッター)

祖父が生まれた1879(明治12)年といえば日本全国にコレラが大流行[約10万人死亡]したようだが、埴生からほど近い松永でおそらく農家の次男として芽生えた「我」の容れ物として、身体的に両親や兄弟からどのように揉まれ[躾け、仕置き、しごき、折檻などにさらされ]ながら育ち、尋常小学校を経てから、大阪で如何なる丁稚奉公をしていたのか、詳しい話は聞いた覚えもない。口癖のような「公界をわきまえろ」という矜持が祖父の大我と小我を行き来するうちに「来し方行く末など語るほどのことでもない」に収斂したのだろうか。

昭和のはじめごろの東京では丁稚奉公制度に反対して「殴らないこと」名前に「どん」をつけないことなどを要求した42名の少年店員による争議があったようだが、明治中期の大阪での祖父も「直どん」呼ばれてぶん殴られたりして良い思い出などあったのかどうか、1912(明治45・大正元)年に息子(正作)を授かるまでの暮らしの足取りなどまるっきりわからない。

互いに家族の誕生日を祝って囲炉裏端で一家団欒など稀な埴生で、引き揚げ母子家族が棲みついた小作りな家構えは百姓家というより商家向きだった。近隣の住人からは「直ま」と呼び慣わされていたようだが、子ども心には愛称というより蔑まれているように響いた。ほかに「〜さ」の誰それなどと言い習わされたりしている家もあったりして、小学六年頃からはじめたヤクルト配達で知った屠殺や廃品[鉄屑]回収業者の集落を蔑むような物言いに同調しているように感じた。集金の際などに垣間見た暮し向きを感じさせないそんな集落の家の対応には風評とは相容れない柔らかな奥行きがあった。

街道に面した埴生の我が家は土足のまま背戸に通り抜けられる風通しの良さがあった。

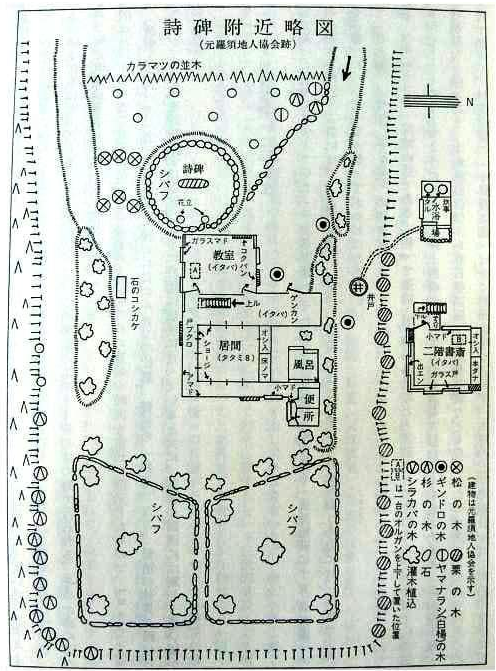

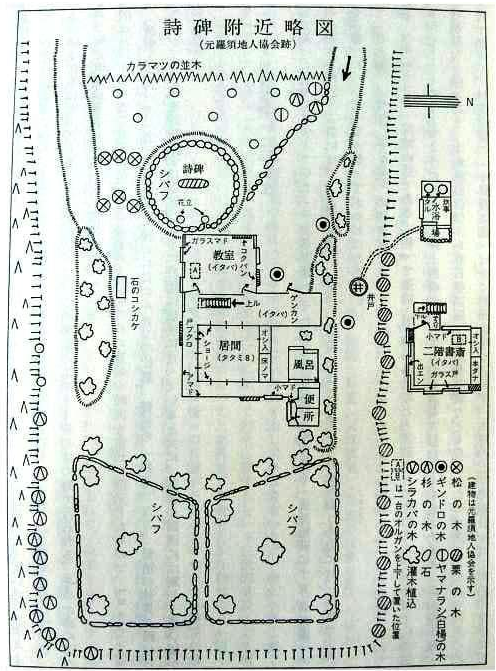

玄関の内開きの大戸の左端に拵えた引き戸をくぐると土間の左手が小さな商品棚を置いた板の間と記帳場になっていて、そこを細かい縦桟の障子戸で仕切った奥が母の居間になっていた。反対側の板壁を隔てて納戸があり、続く茣蓙を敷いた板の間[兼食事処]の障子戸を挟んで、竃と井戸と流しが並んだ板の間の背中側には食器棚の隣に米や味噌の甕が並ぶ台所だった。そこを下りた狭い土間が焚き口になった風呂と脱衣場の隣が大小便所だった。背戸の引き戸を開けた左手に手水鉢があり、祖父が剪定する庭木や植え込みを囲い込むように傾きかかった小さな納屋と鶏小屋が連なっていた。納屋の土間には薪が積まれ、漬物樽や農作業や大工道具などで足の踏み場もない狭さだった。

百坪足らずの敷地の小柴垣で仕切った西南側には榛の木や栗の木や桐の木などが並び立ち、午後の日差しを遮る下が薪割り作業場になっていて、中学生になると薪割りを祖父に手伝わされた。薪材を相手に見よう見まねで斧や鉈の使い方を覚えさせられたが、ルリボシ以外のゴマダラその他のカミキリムシとのたまさかの遭遇ぐらいが楽しみで、なかなか道具と体との相性の良い使い方がのみこめず、指が擦り剥けたり腰がギックリしかかったり虚弱な我が身の自覚が部活の剣道部へ向かわせることになった。寒稽古や暑中稽古も休まなかったが、当時130cm30kgの体が少しは大きくなった程度で、肝心の技の上達にはおよばなかった。ただ力まかせに斧や竹刀を振りまわしていては、やたら疲れるだけで、会得すべき事柄から遠ざかるばかりだった。

背戸の庭の東南側に広がる他所さまの田畑との境界に植えられ無花果や柿の木のあたりは花菖蒲や仏壇用の花などが咲き乱れていた。祖父は寝所にしていた座敷の床の間に常置した息子の遺影の前の台座に「仁清」の香炉を据え、明かり障子の傍の「木米」の花瓶には花を絶やさにようにしていた。ほかに青瓷の水指や花瓶などの蒐集品が飾られたり、古九谷の揃いの食器など祭りの御膳限定だったが、晩酌用の酒器だけは普段使いされていた。お気に入りの蒐集品を手にした祖父の講釈を聴き分けられる耳も目も縁がなかったようだった。とある独り居の日中に訪ねてきた骨董屋らしき御仁に、祖父さんが持ってるはずの刀の鍔を是非見せて欲しいと迫られ、父の遺品の「軍刀」一振りしか知らない孫は応対に困り果てた。

手にした小金をすぐ株券に換えて母を困らせていた祖父は、金になるものならなんでも投機の資金繰りに充てる癖があったようだ。道理で埃だらけの納戸にはガラクタばかりしか残っていなかった。月忌に訪れていた檀家の住職は残った数少ない骨董品を愛でていたようで目敏く、床の間以外で飾ったりなどもってのほかだった。祖父の供養になるよう夏の通夜の祭壇に前述の香炉を使ったときなど真っ先に片付けさせられた。前年の秋にさりげなくLPを聴いていた部屋に入って来て、いかにも安心したように飾り棚の愛蔵品を指差し、よろしく頼むと言われていた骨董のひとつだった。同じ頃に盆栽など鉢植えの植え替えのお世話はできませんとお断りした妻には、そうかと頷いて無理強いすることもなかった。

お年玉以外に小遣いなど縁がなく、小学校へ収める現金に事欠いたりしがちな家計の足しというより小遣い欲しさに雑木担ぎや山菜採りや酢の瓶詰め作業などもやった。夏休みの古綿打ち直しの収集アルバイトは近所の店の主人が業務用自転車を貸してくれたが、町のヤクルト配達業者はそうはいかなかった。

早朝アルバイトにあまりいい顔をしなかった母の口利きが功を奏したのか、晴れた学校帰りの午後に足を踏み入れた玄関の土間の左手の板の間に、祖父が手配したのであろう村の自転車屋が部品を寄せ集めて組み立てた一台に小躍りした。祖父に手を引かれて出かけた石動町の祭礼で、ブリキ製の舟の玩具“ポンポン蒸気”を買ってもらった喜びに勝ったようだった。

代金領収も配達担当ということで祖父は集金用に「巾着」をくれた。落としたりひったくられたりしないようにとの気遣いからだったろうが、複数だった配達集落が地元の埴生だけになった頃に集金済みの巾着袋を失念したことがあった。薄暗くなるまで集金先の道筋をたどりなおしても見つからず、家に居合わせた誰かに尋ねるより数少ない部屋という部屋を探し回ったあげくに母の部屋のミシンの上で見つけた。集金から帰宅後に家のどこかでうっかり落としたか置き忘れたのを見つけた家人が何気なくそこに置いたらしく、安堵の思いで握りしめたら祖父手製の巾着ではないのに使い古された祖父の手触りに見いだされた気がした。

鍋敷きや盆などの木製品から屋根や家屋の修繕まで、祖父は日頃から集めておいたそのうち使えそうな「ガラクタ」類を利用してなんでもやってのけようとしがちだった。たまに手伝わされたが上手くいった時などけっこうご機嫌だった。魚や鳥などの食材の扱いだけでなく、木の根っこや瘤などに手を加えて飾り物に拵えあげた一品などいまだに残っている。

祖父から明治後半期に大阪で奉公していた頃の話だけでなく年季が明け帰省した埴生で家を構え田畑を耕しながら精米業を営むにいたった経緯など一言も聞いた覚えがなく、とにかく老齢で受け入れた引き揚げ母子家族ともども戦後を生きのびるのにせいいっぱいだったのだろう。明治末期に奉公先の大阪から出戻った埴生で所帯を持ち、長男を授かったのが1912(明治45・大正元)年、祖父33歳の頃の田舎での暮らし向きを振り返ったりなど、埴生から高屋敷に引っ越してからの3年間もとにかく昔語りに縁のない老人だった。ただ一度だけ「埴生の家に帰してくれ」と喚かれて往生したことが忘れられない。たまたま我が家でアル中療養中だった義父と家族で囲んでいた麻雀卓をひっくりかえされたときのことだった。すべて売り払ってきた経緯をなんとか納得してもらえて良かったが、年老いて住み慣れた土地を離れさせたことの重大さを思い知らされた。

1890(明治23)年前後の経済恐慌で米価が高騰して大阪でも餓死者が出たり、濃尾大地震(M8.4)で14万2177戸が全壊して7237人が亡くなっただけでなく、震災後の岐阜県を中心に農民騒乱が起こったり、日清戦争の影響で活性化した景況下で従軍兵士によるコレラの国内感染拡大に続いて、麻疹、天然痘、赤痢、腸チフスや肺結核の感染流行による死者も多かったようだ。1896(明治29)年6月の三陸沖地震(M7.6)による大津波で1万390戸が倒壊し2500余戸が流失して2万7122人が亡くなり、翌7月の新潟の大洪水では1万余戸が流失破壊され2500戸が浸水して78人が亡くなっている。

おそらく『大阪毎日新聞』が大阪で奉公していた頃の愛読紙であったろう祖父は埴生の地でも『毎日新聞』以外は見向きもせず、地方紙との併読などもってのほかだった。どうせ「株式欄」しか用がないのにという母の常套句だったが、朝刊が祖父の手を離れてから回し読みする習いだった。埴生の家庭のほとんどが地元紙しか読んでいなかったのに祖父がそのこだわりを手放したのは晩年に高屋敷へ引っ越してからだった。おそらく十数年に及んだであろう祖父の大阪での生活環境と共棲した青少年期に、当時の〈新聞〉をとおして世相を見聞きし感じた〈反響〉のような何かを、出戻った埴生での生活を律する内部の〈声〉のように大阪弁で響かせることはなかった。

富山弁で叱られたり、小言の多かった祖父の声から遠ざかった今なお読経の響きだけは、埴生の家から持ち越した仏壇を置いた四畳半に残っているような気配がしたり。日々めくりにめくって表表紙や和綴じ半ばのページがボロボロに千切れかかった小本『眞宗 在家勤行集 全』の奥付に富山市の守川聚星堂は編集兼発行�1918[大正7]年3月20日発行とあるが、その数年後に妻を亡くしたあたりから勤行が習慣になったのであろうか。ちなみに1964[昭和44]年に買い直されたであろう同書型の『寺院兼用 眞宗改定 在家勤行集 全』も裏表紙やページ半ばに指跡の穴が開いて縁が擦れたりしている。

朝に朝刊を、夕べに経典をめくるまでの日々の農作業などで働き続けてきた関節痛で曲がった手指で囲炉裏の縁や畳や箱御膳そのほか、手じかなものを叩きながら諭すような語り口も遠い存在になってしまった。

村人との寄り合いというか宴席で諍いになり、近所の人に宥められながらも激昂おさまらず褌一本で帰ってきた祖父の姿。夜半に精米所の鍵をこじ開けられ、精米が済んで預かっていた近隣者の叺が盗まれた時など、残りの叺を盗りに来るのを予想して村の駐在さんと張り込んだ捕物譚をひた隠しにした祖父の立ち居振る舞い。柿の木から落ちて1年半ほど寝込んだ時も頑なに医者にかかろうとしなかったり。70歳以上無料の老人医療費制度には無縁だったけど、痛いだの痒いだのどこか病あぐらしそうながらも病院嫌いを通した老半生(青壮年期は分からないが)。高屋敷に越して3年目に寝込むようになり、急遽往診に来てもらった女医さんは、高齢男性にしては珍しく消化器系も循環器系も問題が見当たらないようで、普段の祖父の食事内容などを家族から聞き取って帰られた。

虚弱な孫には何かと滋養強壮になりそうな物をあれこれ工夫して食べさせたように、祖父は好き嫌いなく家人が食卓に並べた和・洋の料理をことごとく入れ歯で食べ、酒は言うまでもなく魚や昆布などをとくに好んだ。

体調が不良な祖父の場合はとにかく寝て身体を休めること。春夏秋冬の昼寝は欠かさず、馴染みの行商の売薬を服用することはあっても往診医の診断を頼らず、医療に対して臆病なのか無頓着なのか、灸で関節痛を鎮めようとしたほかいわゆる生活習慣病[の区別も分からないが]には縁のない暮らしぶりをまっとうした。

母の介護暮らしを担当してくれたケアマネらは時系列で係累の病歴などを聞き取った際に、祖父のことを充分でない医療時代を生き抜いた「スーパー老人」として一様に評しただけで、人それぞれ社会的な構成力、人間関係の場を生きる〈病〉の問題に言及しなかった。戦争に駆りだされるような権力とは縁が薄くても、祖父の両肩には成人期や老人期を生きぬく重力が働いたであろう。なのに「老人病」や「成人病」などに悩まされずに済んだのはどうしてだろう。(2021年3月2日公開)

続・本の一言:街道と民家(3)引き揚げて

「『ですから、いま新興の団地が日本のそこここ

に生まれているように、そしてまた団地の中に

学校もマーケットもあるように、日本中の小都

市とすこしも違わない日本人の町が朝鮮中に出

来ていたのです。そして、そこで生まれ育った

子どもたちは自分が暮らしている所は日本であ

ると認識していました。おまけに肉体労働はみ

んな被支配民族がしていましたから、開拓はお

ろか、買い物も配達してもらい、掃除もお手伝

いさんがし、学校帰りがおそくなれば迎えに来

てもらいました。罪深さにおいては、移民や開

拓団の比ではありません』」

(森崎和江)

街道を挟んで数軒筋向いの精米作業場の裏手の畑のほかに、くねる畦道を上り下りした山際にも田んぼや畑があり、家族ともども農作業に通う曲がりくねった道筋は、独り遊びの子どもにとって街道を外れて「探検」に向かう未知の歩みのとば口でもあった。山菜を採りに裏山の奥へ入ったり、農道を抜けて川魚を釣りに河原に下りたりする上空を爆音響かせ飛び交う星のマークの飛行機の行き先で始まった「朝鮮戦争」が茶の間の話題になったが、昭和20(1945)年4月の父の殉職後に京城の住まいを後にするまでの四方山話から「オモニ」か「ネエヤ」か定かでないお手伝いさんがいたことなど聞き及んで、まったく記憶にない朝鮮総督府の官舎での家族四人の暮らし向きが引き揚げて居着いた埴生でのそれとはかけ離れていたのを知った。

冬場を迎え祖父が畑から採ってきた白菜で母が作ってくれた朝鮮漬けに朝鮮植民地暮らしの時間が仕込まれていることに気づいたのはずいぶん後のことだった。丼に盛って訪れた客人のお茶請けにふるまったりしていたが、祖父手作りのカブラ寿しともども、いつのまにか囲炉裏端やちゃぶ台から消えてしまった。

また家族が食前に仏壇にむかって拝むような「食」と「祈り」にまつわる古くからの民間信仰みたいな伝統も薄らぐなかで、家人がそれぞれの願望を祈願するという習慣も生まれず、さりとて「神仏のおかげ」や「村民の営為のおかげ」にとってかわるような朝鮮植民地生活の〈共同性〉の面影みたいなものもなかった。ことさら引揚者意識はなかったものの埴生でくらすようになって「よそ者」扱いを感じるたびに三歳までの出生地が〈空白〉としてせりあがり、子ども心に「父の不在」が「殉職」と「戦死」のあわいで揺らめく影のように見え隠れした。

その後のことだが、どこからともなく囁かれるようになった「人さらい」に逢わないようにという村の噂話が近所の子どもらの遊びの合間で交わされたりしていたが、やがて世間で「拉致問題」が話題になるに及んで、少年期の“まさか?”の出来事がひっくり返った気がした。

富山市の郊外に移り住んだ村共同意識の希薄さの彼方に、村意識が残存する埴生でとぼとぼ歩き去る老人の後ろ姿が焼きついた25年間があり、その先に日本統治下の京城での植民地暮らしがあったことを思い起こさせられた。引き揚げ後の埴生とは違って、都市ガスや風呂や電話も普及していたようだ。殉職時の父の本俸は幾らか分からないが、住宅及び家族手当があり、恩給受給期間の1年が2年半分に計算されたらしい。母が持ち帰った父の遺品が朝鮮での生活を支えた象徴のように思えてきた。

なんでも「犯人」逮捕の際に格闘になった相手からもらった急性感染症で亡くなったこと以外はあまり語りたくないような母の口ぶりで、それ以上朝鮮植民地政策下の警察官としての生活実態に触れてほしくないようだった。父の人となりについてはいつも「いい人だった」でその先が聞けなかった。

高校三年生の半ばだったか、学費の見通しの立たない進学より就職に傾きかけていたら「警察官だけはやめて」と母からダメだしされたことがあった。理由を聞いたら「占ってもらった」ということだった。ちょっとした紆余曲折を経て就職した大学図書館の目録システム地域講習会の打ち上げで懇意になった韓国出身のK講師から「お母さんが元気なうちに」と水を向けられた訪韓のお誘いにも母は気乗りしないようだった。

『日本人物情報体系第8回朝鮮編』によれば、朝鮮在留日本人の始まりは明治9(1876)年の釜山港開港以来、日本政府の保護・補助策もあって西日本各地から商人層を中心に多くの日本人が渡航しているが、明治43(1910)年の併合を機に韓国警察事務を日本に委託した「日韓両国政府覚書」に基づいた日本政府による朝鮮総督府の業務に就くという何らかの縁が父を祖父から引き離したにちがいない。

父母が結婚生活を始めた昭和15(1940)年の在朝日本人数は689,790(女333,564内数)人とピークにあったようで、都市別では京城の日本人人口は124,155人で他を抜きんでていた。職業別の日本人人口割合(昭和5[1930]年)は公務・自由業が31.8%ともっとも多く、次いで商業が25.7%、工業が17.6%とつづき、農業は8.7%だったのに対し、朝鮮人のそれは1.2%、5.1%、5.6%、80.6%となっていた。植民地支配を推進するうえで総督府や地方庁の官吏が数多く在留し、工業化も推し進められたのだろうが、農業中心の朝鮮人との就業人口構成との落差が大きかった。官舎での家庭生活に朝鮮人のお手伝いさんが加わるなど、当時の埴生での平均的生活よりいい暮し向きだったらしい。母が持ち帰った二組の「京城観光絵葉書」セットに写っていない京城の町並みや家並みにどんな物語が隠されていたのだろうか。

家のまえの街道を行きする草鞋履きの老人を見かけるたびに、どこから来てどこへ行くのか、人の生き死にが気がかりでならなかった中学時代を過ぎる頃には、祖父と兵役の関心は薄らいだようだった。ただ夜の読書を見咎められるようにっなって電灯の傘を風呂敷で覆った下で隠れて本を開くなどしたが、ことごとく家計の切り盛りに口を挟まずにいられない祖父の日常暮らしの端端から孫にはなんとなく戦時中の窮乏生活の名残がうかがえるようだった。

富山は石川、福井、岐阜の各県を徴兵の管区とする第九師団として、第11師団[高知、香川、徳島、愛媛の四国4県]とともに、第三軍に属して旅順攻囲戦に参加して多くの犠牲をだし、男子人口(本籍地人口)千人あたりの戦没者字数は6.04人で全国6位[1位は高知県の7.72人](大江志乃夫『兵士たちの日露戦争』)ということだが、ときたま村の年長者と場を同じくした世間話から出征体験や満州での開拓生活などを聞きかじったりしたが、祖父にまつわる聞き覚えはまるでない。

昭和4(1929)年に開設された石動図書館はほとんど利用したことがなかったが、祖父の没後に富山市立図書館で手にするようになった郷土資料の抜刷り広瀬誠「戦時下および戦後の石動・津沢ーー北陸の町と大東亜戦争ーー」によれば、大正13(1924)年11月3日に摂政宮裕仁親王が陸軍大演習御統監のため埴生の御野立所を訪れている。

昭和7(1932)年1月5日に石動青年団満州時局部が新設されてまもなく第1次上海事変となった翌2月2日に第九師団出動命令が出され、同月7日に富山連隊が石動駅を通過[青年団壮行]した。同年5月4日から31日にかけての軍人帰郷後も非常時が慢性化したようだ。

昭和10(1935)年6月14日暁闇の埴生護国八幡宮で武運長久祈願祭が行われ、翌年の11月2日に石動町愛国婦人会・婦女会・国防婦人会が北満の山岡部隊の同町出身者30余名に慰問袋を送り、一個1円20銭相当[送料60銭]として各町村でも同様に行われた。支那事変に郷土部隊の第一陣が出征したのは昭和12(1937)年8月21日だった。

昭和13(1938)年2月の満州開拓移民第1次先遣隊募集に97名、5月の第2次に100名あった富山県内応募者に埴生村からの入所者が含まれ、6月23日の政府による非常時国民実践事項による衣食住の制限を受け、12月の第2回国民精神総動員運動に際して石動町週間行事として第1:建国精神昂揚の日、第2:生活刷新の日、第3:心身鍛錬の日、第4:非常時経済協力の日、第5:将兵へ感謝及銃後後援の日、第6:廃品供出の日、第7:勤倹力行の日の実施が設けられた。

昭和14(1939)年4月に各種軍事援護団体を一本化し、各市町村単位に銃後奉公会が結成され、7月7日に愛宕神社で支那事変勃発二周年記念式典が執り行われ、7月9日以降毎月一日を興亜奉公日として一行事、神社参拝、一日禁酒、青年学校生徒による境内剣道試合、花街は一日休業、禁煙、町内各戸では代表一人神社参拝戦勝祈願の実践が掲げられた。

挙式を済ませた母が父の勤め先の京城で暮らしはじめた昭和15(1940)年の石動[や津沢]では6〜7月に「贅沢は敵だ」の街頭標語が掲げられ、9月には、常会(町内会・部落会)が結成され、隣保班が作られ、回覧板の利用がはじまり、翌10月に天田峠で皇紀二千六百年奉祝文継走行事が行われ、あい前後して大政翼賛会のもとに西礪波郡支部第一回協力会議や石動支部発会式があった。

里帰り先の高儀で姉が生まれた昭和16(1941)年の9月27日に石動国民学校校庭で地域の大小工場から六百余名の男女従業員を集めた大日本産業報国会第一回体育大会が開催され、12月8日の開戦以降毎月八日を大詔奉戴日とする戦時下の生活の物資統制が日々強化されるようになった。

小学校時代は三日にあげず休むほど弱かった母が引き揚げ後の生活で、嫁ぎ先の祖父の精米業を引き継ぐほどの体調を維持できるまでになったのには、実家の母の弟妹も驚いていた。米の収穫繁忙期など、早朝から深夜まで精米機を動かし、米俵や叺を扱っていて子どもに手伝わせることなどなかった。

祖父が体得していたように斧で薪を割るなど道具を使う前に、力と感覚を転倒させるような身体操作法を体感しないことには、ほんとうに道具を使いこなせるようになれなかった孫にとって、祖父や母の日々の作業姿が、小、中、高校期のアルバイトを続ける体力維持の励みにもなっていた。

中学生になって肥桶の片棒を担がされて祖父との歳の差に気づいたのだが、それまで祖父は一人で住居の裏手の汲み取り口から山間の畑まで天秤棒を担いで往復し続けてきたのだ。

冬場の家の雪囲いや庭木の雪吊りなど、祖父から教えられた縄の結び方などすっかり忘れてしまった。

砺波平野を走る城端線の高儀駅の近くの旧地主の長女として育ち、廃線になった加越能鉄道(津沢駅)沿線にあった砺波高等女学校を出て勤めた銀行でタイプ仕事などこなすうちに、母はいかなる縁で埴生の父子家庭の一人息子との縁談がまとまったのだろうか。昔語りのほか和裁が得意だった高儀の実家の祖母が仕立てた着物の納品先のひとつだった石動町の呉服屋あたりを介して地縁的な縁故を想像できない事もないが真相はわからない。昭和15年の9月に母の母校で行われた「大陸の花嫁」奨励[候補者50名、2週間]講習会とはおそらく無縁であったろう。

「日独伊三国同盟」で南方進出の国策が決定した昭和15年に、20歳で8歳年上の外地[京城]勤務を選択していた父と結婚生活をはじめて5年目、沖縄本島では米軍が上陸し始めた春に突然の殉職で夫を亡くした母は、とにかく“いい人だった”というだけ、「御前会議」が本土決戦方針を採択した昭和20年6月に埴生に引き揚げ棲みついた当時も、そしてその後も多く語ることはなかった。

あわただしく殉職葬が執り行われ、取るものもとりあえず京城の官舎を引き払い釜山から船で不安に揺られ、下関から乗り込んだ列車も窮屈で果てしないものだったらしい。内地へまとめて送った家財などすべて消え失せたとのこと。敗戦の2ヶ月前だったというが、まだ歩けない3歳の長男をおんぶし、5歳の長女の手を引きながら、持ち帰った遺品の幾つかが今も身近に残されてある。

祖父が埴生で寝室にしていた座敷の床の間に飾られた遺影の写真でしか会ったことのない父がかぶっていた制帽をひっくり返すと「京城鍾路警察署勤務/朝鮮総督府京畿道警部補 吉田正作」なる名刺が縫いつけた透明ケースに入っていた。

とにかく朝鮮総督府の警察官だった父が「容疑者」逮捕時に格闘となった[朝鮮人]から感染した伝染病であっけなく亡くなったことがよほど無念だったようで、引き揚げ後の暮らしでときおり漏らす母のため息がおさな心に響くのを紛らすように、幾つか軍歌や『異国の丘』などを歌い覚えた西陽射す母の居間でのひと時が忘れられない。

幼い手のひらに余るように大きく艶のあったくるみを喜寿過ぎの皺だらけの手にする感触の落差。「平型體温計一号(柏木型)朝鮮総督府」と銘打ったーー使い込まれて外装が擦れ剥げロックも緩んだーーケースに入った体温計。小さな三枚重ねの虫眼鏡。未使用の「朝鮮観光絵葉書」2セットは二人の子どものためのものだったのだろうか。赤と紫の刀袋に入った軍刀一振り。階級の違う制帽それぞれ一個。遺影大小一組。これらを携え「遺骨」を胸に引き揚げてきた姿を母の命日に拝んだ。(2021年4月12日記/2021年4月14日公開)

続・本の一言:街道と民家(4)軒端の外へ

「人間が太陽の光に包まれ、風に包まれて生き

ているように、かっての日本の人々は、自然に

包まれ、共同体に包まれて存在している自己を

感じていた。だから自分を見つめようとすると、

そのこと自体のなかに自然や共同体が入ってく

る。自然や共同体に包まれて成立した『場』の

ことを風土と呼ぶなら、自己とはたえず風土と

コミュニケイトするなかに成立するものだった

のである。」(内山 節)

新型コロナ禍による外出時の長時間のマスク着用が苦手になってしまい、乗り物での遠出にはかなわないが、グーグルマップのストリートビューによる在宅バーチャル散策や、ご当地風物のユーチューブ探索や見聞などしがちな今日この頃。

2014年撮影の埴生界隈をたどってみると、砂利道が舗装されて道幅が変わっていないような街道を挟んだ埴生の家並みはすっかり様変わりしている。ただかって住んでいた辺りに立っている防火用水標識と精米所跡地の傍にいまも流れる小川の背景にハッとした。曇天を切り取る杉林と山の稜線が幼少期の眺めそのままに見えたのだ。売り払ってきた宅地や田畑や、放棄した山林などの痕跡など定かではないが、航空写真の高度を上げ下げしながら祖父について歩きまわった田畑や山林のルートをはみだすような幼少時の街道につらなる様々な出来事や体験のかけらが埋まっている。

天狗のように見えた八幡宮の杜を舞うむささび。鼻の欠けた老婆や巨大な蝦蟇やカモシカに出会って立ちすくんだ山道。中学生の夏の午後の日課みたいだった川釣りの土手[渋江川]の草いきれ。寝そべって見上げた空には昼日中の星が。あちこち釣り場を変えた坊主の川面の流れに透けて見えた女体の背を隠す長い髪。街道沿いの板塀を背に取り囲んだひとりを痛めつけて去っていった若い衆の後ろ姿。砂利道をかける馬の蹄の響きをかき消す自動車の砂埃。焼け石に水の夏の街道の水撒き。豪雪後に各戸総出で街道の雪割作業。子どもの足で付いて回った冠婚葬祭の列が街道の主役だった日々。

山の端の雑木に覆われた土饅頭のような墓山の眺め。そこに至るまでの街道を山側に枝分かれして入った道の右手にサンマイがあった。嫁入りの列にはあまりついて歩いたりしなかったが、葬列には焼香から火葬場まで一部始終が気になって仕方なかった。井桁に組まれて燃えさかる薪の炎を蹴破るように座棺から火花を散らして躍り立った黒い人影に、出棺時にもらった盛り物を取り落としそうになった。子どもながら近所の長老のように思いなしていた葬儀だった。数日後だったか仄暗い焼き場のあたりから青白い小さな炎が漂っているのを見たときはそんなに驚かなかった。

先の読めない新型コロナ禍の昨今、脳病の後遺症が残ったりする一方で、“ボケ”が治ったりするという風聞に、ボケずに亡くなった祖父のことが想われた。越中上新川郡の野焼き火葬では山芋を入れて焼き、それを食すると脳病が治るという風習があった(高橋繁行『お葬式の言葉と風習:柳田國男『葬送習俗語彙』の絵解き事典』)ようだが、子どもの頃に木陰から固唾を呑んで眺めた埴生での情景にそんな気配はまったくなかった。昔日の火葬で死者の脳をいただいた名残かもしれないが、ほんとうのところはわからない。

そんな村の葬送習俗見聞の対極にあったのが、街道を挟んだ筋向いの農家の牛小屋での湯気の立つような出産の光景。産後すぐに四つ足で立とうとする仔牛の動きや、近所の納屋で押し切りで首を切られたひね鷄が血を滴らせながら背戸から田んぼへ走りまわって倒れる姿など。

我が家の背戸の納屋に逆さL字型に祖父が作り足したみたいな鶏小屋は狭いながらも止まり木や巣箱や砂場もあり、数羽いた白色レグホン種の餌やりや採卵は孫の姉弟の仕事だった。羽目板と土間の隙間を掘って忍びこむイタチの餌食にならないよう祖父と新たに小さな鶏小屋を納屋の軒下で作り直したりしても被害が絶えず、鶏の無残な姿に飼育を続けられなくなった。空き家になった鶏小屋で、祖父が用意してきた原木にシイタケの菌を埋め込む自家栽培を手伝わされたりした。生きとし生けるものをめぐる食の関わり合いを実習させられたような気分だった。

秋から春にかけてのこと、数少ない遊び仲間から新式や旧式の空気銃を貸してもらったことがあった。母の手になるおにぎり弁当を背に山野の独り歩きで狙いを定めても撃てず、習慣化していた川魚釣りのようにはいかなかった。人気のない空が開けた斜面で手頃な標的を仕立てた距離感と当たり外れを確かめたりして家路をたどった。

自然林と人工林が入り混じったような山間で見つけたため池で釣り糸をを垂れたりしたこともあったが、イモリぐらいしか釣れなかった。持って帰ったりしたら祖父さんに黒焼きにして食べさせられたであろう。そんなことより転げ落ちたりしたら泳げず這いあがれそうにない斜面が怖くなって近づくのをやめた。

そんな山際の境を堰き止めた灌漑用水の水場が川や海から遠い夏の子どもらの恰好の遊び場だった。母が用意してくれた黒い三角褌姿で、恐る恐るカッパみたいな村の子どもらに紛れ込んでみたが犬掻きの手前で挫折した。山と違って祖父に連れられて海へ行ったこともなく、中学の夏の林間学校も虚弱なるが故の見学扱いで海に慣れず、その後も夜学や職場で出逢った知人に誘われた海水浴やセーリングの機会があったのに泳げないまま、残念ながら所帯をもって授かった一人娘に教えることもかなわなかった。スキーやバドミントンのように、妻子ともども下手くそながらも上達を楽しめるようなやり方が分からなかったカナヅチは、老の水際で身体操法を稽古してみるしかない。

近所の農家のように牛や豚など飼う余裕も必要もない家内労働たよりの三反百姓で、田植えなど農繁期に近所の親戚の手助けがあったが、祖父から母へと主役交代で維持した精米業の方は、個別農家の脱穀/籾摺り作業の機械化導入で需要がなくなり廃業するしかなかった。現金収入がなくなって母子ともども働きに出るようになり、田んぼは近所の農家に収穫の半分を物納するかたちで請け負ってもらい、残った畑作作業は祖父がやってくれた。犬や猫を飼う事を好まなかった祖父だったが、鼠除けにとかなんとか母と懇願して飼わせてもらった拾い猫が交通事故で亡くなった際、仏壇に向かって涙声でお経を唱えてくれたのには驚いた。祖父の指図で庭の片隅に穴を掘って埋めた場所はグーグルマッップでも見当がつかない。

祖父は食にともなういのちをいただいてもむやみな殺生をするもんじゃないというのが口癖だった。米と野菜は家族四人がなんとか食っていける田畑からの収穫がほとんど、鶏小屋の数羽による日々の産卵のほか動物性の食材を山野に求めるようなことはなかったが、向こうからやってきた食べられそうな生き物は何であれ捕らえて調理する癖があった。囲炉裏端の間食で付き合わされた蛇や蛙の蒲焼や雀や鶫などの焼き鳥や昆虫食なども多分そういうことだったのだろう。夏休みの日課みたいだった孫の釣果の雑多な川魚それぞれに見合う前処理と調理法で夕食に供された。働かざるもの食うべからずというより、働きかつ食らうものとしてのいのちの働きからなる公界を実践して見せてくれていたのだろうか。

今となってはグーグルマップの航空写真でどこからどこまでが山崎町か宮崎町だったか定かじゃないが、町内の獅子方若連衆の踊り子の一人を勤めさせられた時期があった。とりあえず目立つのさえ我慢さえすれば春の祭礼当日に小学校を大っぴらに休めるという具合だった。おそらく祖父の差し金と母の賛意に背を押されたのだろうが、例年巡っていくる夜毎の稽古初め、中入り、打ち上げまでの通いは短期で終わった算盤塾より馴染めた。八幡宮に奉納した後の獅子舞の戸別訪問は祭りの出し物という感じなのに、なんとか踊り子の勤めを終え隊列を組んで帰る夕暮れの道中を飾る笛や太鼓がなんだか村の通過儀礼のように踊り疲れた身体に響いた。性に目覚める中学生半ばで抜けてしまい、祭礼の打ち上げ後に未婚・既婚の若衆が習慣化していたような花街通いを体験するまでにはいたらなかった。

石動町を流れる小矢部川の近くに村人が訪れる婚外性交公認の場があるのを知った中学生半ばで「赤線防止法」なるものができた時には、なんとなく家業の精米所で捕まったゲタ履き米泥棒のことが思いかえされた。遊興費欲しさの再犯を予想して精米所で待ち構えた祖父と駐在巡査に捕まった愚かさより、長男でないと嫁をもらって家族を営み難い村の次男坊以下の性生活の切実さがあからさまだった。祖父にとっては夜半前にゲタ履きでやってきたような近所の男の若気の至りといったところだったのだろう。山間の農家の次男坊として育ち、尋常小学校を終えたら奉公に出されざるを得なかった祖父にとっても、故郷に出戻って嫁を娶り家を構えるなんて並大抵のことではなかったであろう。

大阪での奉公の年季明けUターン先を山深い松永の実家より里寄りの親戚筋が住む埴生を永住の地として暮らし始められたのは、村人からの有形無形の生活上の協力や便宜などに恵まれてのことだろうが、新しく家を成す縁談はどのように祖父の元へ運ばれたのてきたのだろう。嫁の出自はとにかく、新婚夫婦には家作料や宅地や田畑となる耕作地など借用の便宜を図ってもらったことだろう。だが村に根を下ろして子孫を絶やさず、家を維持・継承していく営みも、まだ幼い一人息子を残して逝った嫁の死で中折れしたようで、仲人を立てた婚姻を正式とする当時の婚姻規制に棹さすような「馴れ合い夫婦」の影を匂わせながら、その後を生きとおしたようだ。

囲炉裏端での家族の噂話などから「朝鮮生まれ」を聞き知ったのであろう村の悪童から“ゲイシャの子”などと揶揄されたりして合点がいかないこともあった。後知恵で植民地を女性に喩えたりする「宗主国」の風習から朝鮮生まれを言挙げされたのに気づき、祖父の亡妻が芸者あがりだったことも考えあわせ、幼少期の父が京城へ移住して殉職する前の埴生で受けたかもしれない“イジメ”をより身近に感じた。また若い未亡人として引き揚げ住み慣れたはずの母が時おり晒される村の男衆の視線が気になりはじめ、「父性」の不在と相まって「母」と「女」のあいだで揺らぐ「母性」の実在が陰るようだった。

年を取ってからの出産を恥じるような村の風習のなかで、男やもめとなった祖父は朝鮮総督府勤務の一人息子の縁談をまとめあげたわけだが、なぜか年頃になった孫二人の縁談などこ吹く風のようだった。それでいて孫に訪れた男女の縁は何も言わずに受け入れ、姉の結納の義には同席しても結婚式には出なかった。結婚前の息子が京城で花街通いをしたりしていたとしても祖父は何の咎めだてもしなかったであろう。孫が話した山中で出会った鼻欠け老婆については「おそらく梅毒にやられた夜鷹の婆さんだったんだろう」と事も無げだった。

祖父は毎年歩いて出かけていた実家の松永のお祭りには、家族の誰一人として誘うことはなかった。覚えているのは、お正月の和倉温泉や、春の石動町の祭礼や、諏訪神社での鏡里が横綱だった頃の大相撲巡業など。近郷で素封家の家財が売りだされる市にも同行させられたが、姉や母はいつも蚊帳の外だった。埴生の祭りには松永の祖父の実家だけでなく、母の高儀の実家からも客人を迎えていたのに、高儀のお祭りに出かけるのはいつも母子三人だけで祖父が加わることはなかった。田舎料理が上手で「昔話」の宝庫みたいだった高儀の婆さんとの添い寝の記憶が、訪れることも途絶えた母亡き後の実家を象徴するようだ。

お祭りの御膳ともなると、赤飯から何から何まで祖父が腕をふるって采配し、母はもっぱら手伝いに終始していた。家の外でも冠婚葬祭の仕出し料理を頼まれ腕をふるったりしたようだ。また虚弱な孫を気遣ってか、八目鰻の干物や蝮酒のほか、囲炉裏端でイナゴやカエルやモグラそのほか焼いたものなどいろんなものを食わされた。長じて中学生の夏休みの晴れた午後の日課だった川釣りの獲物や、里山で怪我していたのを捕まえた山鳥など祖父は待っていたみたいに調理したり、いつどこで料理の腕を磨いたのか疑問だった。とにかく食べて、消化して、排泄して暮らす老・幼がお互いの存在を認めあっていたような炉端での場面のあれこれが埋まった囲炉裏の灰も、我が家の糞尿とともに行き来した輪作田畑に撒かれ、鋤き込まれ、分解してしまったようだ。(2021年7月26日公開)

続・本の一言:街道と民家(5)本と昔語り

《陽が照って鳥が啼き

あちこちの楢の林も

けむるとき

ぎちぎちと鳴る汚い掌を

おれはこれからもつことになる》(宮澤賢治/春)

玄関を入った土間が茶の間の所で狭い通路となり、囲炉裏や座敷や縁側を右手に土足のまま背戸まで抜けられるようになっていたが、家屋の老朽化が目立ってきた1970年代のはじめに床や梁などの補強修繕の際に用済みで塞がれ、縁側の手前まで板張りの廊下になり、囲炉裏横の薪入れ箱の置き場所が消滅したあとあとまでモヤモヤくすぶり続けた出来事があった。

夕食後の囲炉裏端、祖父に薪で殴りかかった中学生の自分を、背後から叫びながら締めつける母の腕力で抱きとめられたことがあった。その時にかぎって、いつもの母に対する打擲に我慢がならず、とっさに身近な薪箱から掴み取ったのだろう。「それだけはやめて!」の叫びに我が身が金縛りになって身動きならず、震える眼前から瞬きもしない祖父の眼が望遠レンズのように遠のいた。後先のことも忘れてしまうほど一瞬の出来事だったろうに、まるでスローモーションの光景のように記憶に残った。いじめっ子に向かって履いていた下駄をひっつかんで振り上げた場合と違って、祖父と一緒に薪割りした一本を凶器に、狂気の沙汰におよんだ事態から引き離された自分に茫然自失した。祖父に何を言われ、どんな反撃を食らったか、前後のことはまったく覚えがないのに、取り返しのつかないことをやって我にかえった違和感が寝つかせてくれない夜になってしまった。

部活で剣道を始めた頃だから、竹刀だけでなく木刀や軍刀も茶の間にあったはずだが、「殺意」どころか何の見境もない行動をやってのける自分に出会った驚き。中学校の廊下の陰で苛めっ子から血が出るくらい殴られても、「肥後の守」の折り込まれた刃を伸ばし布切れと針金で巻いて隠し持ったまま何の手出しもでき[し]なかったののとは違う。

老いたりとはいえ田畑仕事や山仕事を生き抜いた持ち前の技で虚弱な中学生の孫の不意の仕掛など一捻りだったろうに。山道で遭遇した蝮など、素早く拾った棒で一撃し、素手で引き裂いて持ち帰ったり、登っていた柿の木の枝折れで落ちる躰が串刺しにならないよう捻りながら杭と杭の間のぬかるみで躱したこともあった。鎌や鋤や鍬や斧や鉈だけでなく、大工道具などの扱いに力みがなく、長時間働いても疲れを見せないのが不思議なくらいだったが、そのうちまる一日働いたら翌日寝込んだりする老い姿を見せはじめた。祖父亡き後に晩年の母が庭の草むしりに入れ込みすぎたみたいに玄関に倒れこんで這い上がる姿に、我が家の〈老い〉の解体と再生に居合わせる思いがした。

囲炉裏端での出来事から10年ほど経った半ドン上がりの図書館を後に、バリケード封鎖された富大正門脇を出たところでの「交通事故」体験。青信号T字路交差点の横断歩道上で右折車に撥ねられた一瞬も、その場にいない〈母〉に呼び止められた記憶として残っている。

とっさに避けようも無く跳ね飛ばされ倒れこむまでに、走馬灯のように幼児遡行記憶が渦巻く渕を「お母さん!」が木霊す響きの漏斗に墜ちたようだった。呆然としているうちにぶつかってきた乗用車で近くの整形外科に運ばれ診察を受け、打撲と擦過傷で済んでよかったねと言われた。メガネは行方知れずのまま、頭に傷はなく左胸に腕時計の跡が痣になって残っていた。対向車線側へ逃げたみたいに、ちょうど赤信号で止まったトラックの前で左腕を胸の下に、右手で頭を抱えるように転がったのだろう。右手が外へと向かい、左手が内を守るように、とっさに心臓と脳を守るかのような身のこなしができていたのは、潜在的に身体が受け継いできたものの発現だったのだろうか。それまで虚弱で運動オンチの自分しか知らなかったのに。ぶつかる肉体意識が薄らぎ、無意識が身体から飛び出したような状態だったからこそ、あんな防御姿勢になったのだろうか。柿の木から落下した祖父が杭を避けて当たりどころを変えたような身の躱しとは次元が違うが。

座敷で昼寝から覚め、タバコ盆を傍にあぐらをかいた祖父が煙管タバコを燻らしながら、縁側に広がる庭越しに何を眺めていたのだろう。なんとなく近づきがたかったあの後ろ姿の感触からかなり遡った母の実家の夏の縁側での母方の祖母との昼下がりの添い寝の感触まで。田舎暮らしのエアポケットにはまったみたいな〈異界〉体験が語り種になったり。男と女の距離感の違いなのか、祖父の語りは黙したままで祖母の語り口だけが懐かしい響きで谺すことがある。時と所を隔てて、夏場を過ごす祖父のほとんど裸に近い普段着姿と呉服屋から頼まれた着物を縫う母方の祖母の和裁姿が、幼少時に行き来した田舎のイエの対になった情景の一つだった。

母の実家の泉水と築山に面した座敷の縁側ではなく、居間の縁側に茣蓙を敷き、青田を渡り屋敷森を抜ける風が、腰巻き姿の母方の祖母の昔語りの頁をめくるうちに、二人とも昼寝に落ちた夏休みの昼下がりのひととき。

母方の祖母の物語を強請れない時など、庭でトンボ釣りをしたり、魚を捕まえたり、雨の日は埃まみれの古道具屋の物置きみたいな2階で薄暗闇を探検して見つけたSP盤を片っ端から手回し蓄音器に載せて聴いてみたり。とにかくなんにもなかった埴生の我が家とはケタ違いで暇つぶしのネタに困らなかった。手に馴染むような本は見つからなかったが、母方の家族が時々読んでいた『キング』や『リーダーズ・ダイジェスト』が雑誌の読み始めになった。

はじめての本といえば埴生の茶の間で手にした松田甚次郎編『宮澤賢治名作選』(羽田書店)の上・中2冊だ。母が京城から持ち帰ったものではなく、奥付には昭和21年7月発行とあるから引き揚げ直後に石動町の本屋で子ども二人が喧嘩しないよう買い与えてくれたのだろうか。祖父の手擦れ跡を残す和綴じの『経典』ほどの破損はないが、数度の引越しを経て座右の賢治本となっている。帽子をかぶり手をコートのポケットではなく後手に組んで俯き加減に野に立つ姿が際立つ上巻の目次の「やまなし」「貝の火」「オッペルと象」、そして歩行感を留めた「岩手公園」で終わる中巻の目次の「風の又三郎」には当時の鉛筆でつけた印が残っている。「童話」や「詩」にとどまらず「劇」や「歌」まで、盛り沢山に〈心象スケッチ〉なる電信柱に連なった列をたどり歩いた勢いが、手元にない『下巻』探しではなく、小学校の「図書室」へと向かわせたようだった。

埴生の神社や寺の境内や小学校の講堂で、秋祭りの余興の芝居小屋が掛かったり、映画が上映されたりしていた秋祭りの晩に不思議な体験があった。邦画の現代物の筋が分かりづらいつまらなさから、一緒に見ていた母や姉を後に先帰りした。家並みに挟まれ街灯のある街道ではなく、通学路として通い慣れた農道の暗闇をたどって我が家近くの街道に出たらなんだか辺りが暗くシーンとしていた。手探りで潜り戸を開け、おそるおそる家の闇に忍び込むように下駄を脱いだ。留守番の祖父や祭りで訪れていた母方の祖母の気配がどこにもない暗闇をかき分けるよに手を前に伸ばし、足元を確かめるように奥へと入るほどに、何が何だかワケが分からず、何度も「おばあちゃん!」と叫んだようだ。目を凝らしても何も見えず、だんだん怖くなってきたらいきなりパッと明かりがついて、祖父は座敷で、祖母は茶の間で何事もない様子だった。

その場でへたり込んでしまって、二人に何をどういったか覚えがない。なんで「じいちゃん」ではなく「ばあちゃん」を連呼したのか自分でもわからなかった。帰った母や姉に何を言っても、チンプンカンプンだったろう。「神隠しにあったんじゃ」が祖母の感想だった。

我知らず闇を弄っていたいた自分の姿勢が、なんだか獣みたいな四つ足歩行から立ち上がったみたいな感じだった。上半身の前方に両手を泳がせた手触りはなんだったのだろう。何かを見透かそうとしている目玉の感触だったのだろうか。明るさのもとではやったことのない動きをしていたようだ。発育不良で四つん這いから立ち上がるのが遅かったようだが、二足歩行になっても頭では考えられない動きの姿勢が発現する場に居合わせた気がした。目に頼れない状態での手足の動きは、そうでないときの運動条件と異なって、より動物的にならないと通用しないようだった。

小学校低学年の「体操」の授業で、輪になった左回り歩行行進の列からつまみ出された何人かと一緒にグランドの中ほどを歩かされたことがあった。先生が外側の列に向かって何を説明しているのかわからず、自分も手足がバラバラになったぎこちなさで歩きを見失いそうだった。運動会でもお手本になるような動きは何一つできない生徒だったが、外周と内周とに分けられて歩かされた差異から自分では意識し[でき]ていない身体/肉体の動きの違いを考えさせられたようだ。「虚弱児」にも「健康優良児」にも行き着かない〈身体性〉を認識したり、把握したり、その区別もできないままに。

身近な歩きや身のこなしのお手本といえば祖父の日々の姿であり、天秤棒をしならせるように水桶や肥桶を運び歩く拍子についていくのが面白かった。畦道や山際の上り下りを半身になって、ときにわ左右の肩を入れ替えたりして、いかにも身のこなしと歩きが一体になっていて、とても真似など出来ないと思わされた。「ナンバの身のこなし」など知る由もなかったのだが。

とにかく体操の授業時間より、樹木が伐採され運び込まれた原木を加工する製材所を覗きこんだり、製材を大工さんが加工したり、職人が機械や道具を自在に操る身のこなしが面白く、見飽きることがなかった。おぼろげながら西洋式の歩き方と日本古来のそれとの違いに気付かされたのもその頃だった。中学で入った剣道部での構え方は、半身になって鍬や斧を使う身構えと地続きに思えたが足捌きだけは違うようだった。

匍匐から立ち上がって掴み取れない何かを把握しようとしていた暗闇と、祖父と母方の祖母を見つけた明るさの落差のもとでくらくらしている自分の身体に出会いながら、その場の明/暗を感受した自分自身を家族に説明できないもどかしさは何だったのだろう。祖母の言う「神隠し」が、何を何から隠すというのか見当もつかなかった。祖母から聞いた寝物語のほとんどが物の怪に「化かされたり」すことであったり、何者かから逃げて「迷子になったり」という、そんなふた色の主調音が幼ごころに巣くった〈あてどなさ〉に共鳴したようだった。家屋から畳や建具が取り払われて柱だけになった夏の大掃除の吹き曝し感が裏返ったような床下に迷い込んだ軒遊びの行き場のなさ。やがて民家の縁の下から神社の縁の下へと遠出をしたり、山に入ってコウモリ洞窟を見つけるなど、薄暗闇の手前で遊び途絶えたその先に街道を外れた祖父との里山歩きや母方の祖母と列車で訪れた門前町歩きが待ちうけていた。

砺波平野に広がる散居村の西のはずれの母方の祖母の実家の前には生活用水の川が流れ、田畑を区切って伸びる農道に木の橋がかかっていたり祠があったりするその先はどこの街道に続いていたのだろう。埴生のような街道沿いの家並みの村とは異なる生活空間の広がりの山と里との間に寝物語で聞いた狢や狐や狸などの姿に託され語り継がれた跡が潜んでいたのだろうか。街道の主役だった馬や間道の主役だった牛が交差するような絵物語の世界から、義仲が戦勝祈願したという埴生八幡宮の佇まいや、牛の角に松明を点けて戦った倶利伽羅の源平古戦場の跡まで、語り継がれた物語から山川草木に分け入って植物や昆虫を採集したりする少年期の活字離れが、読むことから聴くことへ向かわせたようで、鉱石ラジオの組み立てから始まり、アンプやスピーカーの自作を通して放送やレコードに耳を傾けるようになった。

祖父の小言めいた説教話や母方の祖母の昔語りにも間が置けるようになったが、それぞれが何気ないときに漏らす「なマンダブナマンダブ」や「南無阿弥陀仏‥‥‥」が身にまとわりつくように響いてきた。誰かに触れるとか、何かに触るというのでもなしに、生きつつある事を確かめつつあるように聞こえてきた。己の生き死にの前にも後にも世間は続いているという風に。若すぎて言葉以前の体験のなさと当てどなさをもてあますしかなかったが、それぞれ違った環境で育った二人がいつの間にか似た様な呟きを漏らしたりする土地柄に依存する環境とは何だったのだろう。

小作農家生まれの幼少期を過ごした田舎娘が嫁いだ先の地主の家柄や家訓に馴染むように暮らしを重ねるうちに夫や長男を亡くしたようだが、二人の「遺影」を飾った部屋もなく、苦労噺の翳りを感じさせない母方の祖母の語り口に病死した家族のことだけでなく、親戚の大学生の冬山での遭難死や高校生の入山自死を悼む思いも溢れるようだった。父は埴生で生まれ京城で死んだように、人は誰しもどこかで生まれ早かれ遅かれどこかで死ぬ。幼少の頃から街道を歩いている老人の背後がなんであんなに気になって仕様がなかったのか。

呼吸か念仏かもわからないように聞こえた呟きは老人の動作でも肉体でもない頭上の気配のようだった。それでいて足腰のしっかりした身体観を伴う日常の作業姿があった。真っ新な反物を裁断して縫い上げた和服も着古したら解いてそれらの布切れを合わせて新しく縫い上げて別物に作り変えられるのも、木造古民家の“再生”の仕事とに通っているように思えた。工芸品を新しく作るだけでなく、壊れた骨董品を繋ぎあわせたり、使い物にならなくなった別個の部品を寄せ集めて新たな一つの中古品にしたり、祖父も再生手作業が生活の一部になっていた。

家の外での農作業だけでなく、日頃から庭と同じように里山でも手を入れて活かす自然の寄り道が生と死を繋いでいたのだろうか。その途上をいかようにも輝かせる命の働きを宿した身体の後ろ姿を街道で探していたようだった。(2021年10月24日公開)

続・本の一言:街道と民家(6)童話と山歩き

「義母がとめにはいってくれなければ、私はなに

をしていたかわからない。しかし義母がとめに

はいった瞬間に、急に祖母が小さな老婆にかわ

り、すべてが散文的に白茶けて、そのなかでい

きり立っている自分がみじめに見えはじめた。

義母は祖母にとりすがって必死に詫びながら、

私にむかって『自分がなにをしようとしている

かよく考えてみなさい。どうしても切るならわ

たしをきってからになさい』というようなこと

をいった。そういうせりふも私はなにかで読ん

だことがあるような気がした。こういうグロテ

スクな場面もどこかで見たことがあるようであ

った。私は吐き気を感じて刀をほうり出し、自

分の部屋に走って行って泣いた。尊属殺人未遂、

傷害、感化院、というような言葉が頭のなかで

ぐるぐるまわっていたが、そのとき私は自分に

おびえていたというだけではない。なにをしよ

うとしても自分の外側に網をはっている死んだ

言葉にからめとられて、自分を理解させられな

いことに絶望していたのである。」(江藤淳)

学童期の夏休みに訪れた母の実家のお盆に、田んぼの一画にあった墓参りに連れ出されたりしたが、仏壇や神棚と同じように、埴生の我が家のものとは違って大掛かりな感じだった。一度も連れて行ってもらえなかった祖父の実家との違いなど知らず終いだったが、よそ様を訪れた際には仏壇に手をあわせる習慣みたいなものとして浄土真宗の雰囲気に馴染まされたような気がした。朝晩のお勤めを欠かさなかった祖父と一緒にお寺参りした記憶はないが、母の実家の祖母と訪れた別院の大きなな佇まいと親鸞法要など法会の声明や、手の込んだ巨大な木造建築を目の当りにした耳目の残渣に引きずられたみたいな様変わり。月忌参りに訪れる坊さんの話や忘れた頃にやってくる売薬さんの話がいつの間にやら聖と俗がごっちゃになったみたいに響く場違いな感じが面白かった。

「いつも鼻柱にお天道様の陽が当たると思うな」などと祖父は、いったい孫に何を言いたかったのだろう。「天道」とは何か、誰の「鼻柱」なのか、両者が関わるとはどういうことなのか。祖父に問い返すこともできなかった。

「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」、『宮澤賢治名作選上』の「序」と「目次」の間に挟み込まれたひとくだりを「世界ぜんたいが‥‥‥」と読み間違えたまま、収録作品の頁をめくっていった。虚弱に生まれついた日頃の身体感覚を揉み消すような初読の手触り。

二疋の蟹の子供の「クラムポン」会話から始まる五月と十二月の谷川の底の心象風景が二枚の幻燈に映しだされた「やまなし」。急降下したかわせみが魚を捕える一瞬の音にはじけたり、落ちて流れて沈んで醗酵するやまなしの分解作用に寄り添ったり、〈蟹の泡〉が自然現象を繋げて点滅する心象風景。

祖父と家族・親戚ぐるみでやった山田の田植えの合間に近くを流れる川底の石をめくって沢蟹を捕まえてみたり、見つけた木苺を片っ端から採ったり、里田と山田の感触の違いを足裏で感じたり、身体感覚の自然が賢治童話に溢れているようだった。

小兎のホモイが溺れかかったひばりの子を助けたお礼に、ひばりの親子から宝珠を贈られて家宝としたが、ホモイの日頃の行いをめぐって明滅する「貝の火」を見護って一喜一憂、交叉する兎の親子の擬人化された視線の先に見えたものと見えなかったもの。

「オッペルと像」では六台の稲扱機械の響きが、母方の祖母が寝物語に語る民話でも聞こえていたようで、働き詰めの像が繰り返し呟く「‥‥‥、サンタマリア」など、祖父や母方の祖母が漏らす「ナマンダブナマンダブ」や「南無阿弥陀仏‥‥‥」そのものに聞こえた。

初読のざわつき感が忘れられない「風の又三郎」の嘉助は仲間とはぐれた山中の草むらで眠り込んでしまい、夢見の又三郎がガラスのマントと靴の出で立ちでキラリと空に飛び上がったところで目が覚める。

連れだって水遊びや鬼ごっこに戯れているうちに空がにわかにかき曇り、降ってきた雷鳴混じりの夕立に急かされるように水から上がってねむの木の下に逃げ込んだが、逃げ遅れた三郎の耳に「どつどど どどうど どどうど どどう」ではじまるどこの誰ともわからない叫びが響きわたる。

宮澤賢治の心象中に実在した「イーハトヴォ」ではあらゆる事が可能で、「人は一瞬にして氷雪の上に飛躍し大循環の風を従えて北に旅することもあれば、赤い花林の下を行く蟻と語ることも出来る。罪やかなしみでさへそこでは聖くきれいに輝いてゐる。」ような「ドリームランドとしての日本岩手縣である。」と記された「序」の前頁を飾る外出着の賢治が見ているのは街道ではなく耕作地のようだ。『宮澤賢治名作選』の下巻を母に求めたりしなかったが、その後も賢治本を手にするのを待ってたかのように、帽子に襟を立てたコート姿の宮澤賢治に立ち戻らされることとなった。

街道の立ち姿といえば杖を手にしてマントに中折れ帽の祖父の出で立ちや、縫い物などの風呂敷包みを背に腰を曲げ加減で歩いていた母方の祖母から聞いたのだが、五街道に準ずる加賀街道にまつわる難所[親知らず・子知らず]を行き来した旅人話が忘れられない。母が語ってくれた家族三人引き揚げ時に制空制海権を失った対馬海峡西水道を航行中の揺れる連絡船室内の怖さにも通じるものがあった。

亡夫の故郷の埴生村で祖父が稼業にしていた精米作業に勤しむ前の母については、まだ歩けない三歳男児を背に五歳の娘の手を引き、父の遺骨を胸に敗戦直前の植民地朝鮮からの引き揚げ旅姿。姉と違ってまったく憶えがないはずなのに強い印象として残っている。着の身着のまま京城の朝鮮総督府の官舎から持ち帰った父の遺品には制服・制帽だけじゃなく軍刀まで含まれていた。

仏壇に置かれた小さな遺影では、制服・制帽に白手袋の父が手にしているのはサーベルだ。「父さんの左足の靴の踵が片減りしてしょうがなかった」と母が語ってくれたが、朝鮮総督府に勤めていた生前の父には左腰に吊るしたサーベルの鞘を振り放つような歩き癖があったのだろう。ちなみに朝鮮語の使用が禁止された統治時代を描いた韓国映画の『マルモイ:ことばあつめ』[2019年製作の作品の背景は1941年前後の京城]で朝鮮総督府の警官が携行していたのは警棒や拳銃や小銃だった。

サーベルは殉職時に朝鮮総督府に返納させられたのだろうか。当時の植民地朝鮮は昭和天皇の直轄だったから、おそらく下賜品だったが故にかけがえのない遺品として母が持ち帰ったのは、日本刀を作り直した「式刀」ということだった。剃刀のようには紙も切れない刃先の仕立てだったが、鞘から抜いだ「軍刀」は本物そのものの見応えがあった。錆のきていない刀身の波模様が晴れた日の埴生から見渡せる立山連峰のシルエットみたいだった。刃文に天皇制の影がまとわりつくような代物に思えなかったが、埴生に引き揚げておちついた母を村の婦人会による立山[雄山神社参拝]登山や皇居の勤労奉仕に行かせたりした祖父の姿が普段とは違うように感じた。

入学時に130cm、30kgに満たなかった中学生が剣道部に入って初めて竹刀を握った。軍刀を抜いて構えたりしたことのあった身体には奇妙な違和感が先だったようだ。ほどなく小遣いで買った木刀を振ったりするようになったが、長さや形が「軍刀」にそっくりなのに刀身が抜き差しできないからといって、抜刀や納刀を試そうにも非力な中学生に「軍刀」はとにかく重すぎた。とても斧や鉈のように扱える気がしなかった。どんな儀式に使われたのか分からないが、刀身も外装も「式刀」にふさわしい美品のようで、刀身を鞘に収めたときにカチッと駐爪がロックする音がたまらなかった。透かしがない金鍍金の鍔が綺麗なのに、なぜか鉄鞘の感触に馴染めなかった。50年前に28年間住み慣れた埴生から高屋敷へ引っ越しを任せた母が父の遺品の軍刀だけじゃなく、息子が使い古した木刀や竹刀まで運んでくれるなんて思いもよらなかった。あれこれ調べて刀身には陸軍受命刀匠で大業物の「岡田兼義」なる銘が彫られているのではという見当がついたが、竹刀のようにバラして確かめたことはない。

虚弱なだけでなく体格差もあって身が入らない部活から帰って一人悶々とすることが多くなったとある日の午後、母と諍いになった。いわゆる反抗期にありがちな台詞を吐きだしてしまった後ろめたさ。「産んでくれと頼んだ覚えはない」なんて言うも愚か、この世に存在してしまったからにはどうしようもないことを失念した戯言に母は黙ったままだった。

親と衝突する前にすでに生きてしまっているから「何のために」は不問にされざるを得ず、生身から悔恨を抜き出された鈍刀のようでどこへも切り返せなくなった。振り上げた斧には薪割り、払う鉈には伐採、というように抜き身の身体は存在していない。

揺り籠から墓場までを抜刀と納刀に、抜き身を生涯に擬えていたのかもしれない。「軍刀」を振り上げたら落とすだけなのにその前後が気になって身動きならない。抜刀から納刀までの身体の捌き方が刀の通り道を創りだすのであって、刀がどう身体を動かせば良いかを教えてはくれはしない。部活では竹刀を、家の裏庭では木刀など、振れば振るほど〈素振り〉の意味が分からなくなったようだ。剣道部員が少なくて団体戦の先鋒か大将のいずれかで対外試合に臨まされたが、小手で一本取ったら場外にならないよう勝ち逃げ狙いも外れてばかり。個人戦でも小手一本槍だったが、ほとんど負けてばかり。それでも部活はサボらず、暑中稽古や寒稽古では稽古参加者が自発的に、学校裏の夏草を刈ったり校門前の通学路の除雪までやったりした。

埴生を抜けて石動町と結ばれた街道を数キロ歩いて中学校に通ったが、雨風や吹雪のときの途中で家並みが途切れた通り抜けが小柄な体に厳しかった。雪に埋まった下草径を探すような藁で編んだ深履の感触がやがて汗ばむゴム長にとって変わった頃、履物がどんどん変わっても「道」はそんなに変わらないようだった。街道の両側の建物や土地の所有権がめまぐるしく変化しても、そんな風景をつなぎとめる「道」があって、そこを歩く人の様子は「昔ながら」をくりかえしていたのだろうか。立ち上がって「歩く」をくりかえしくりかえししながら、人は古人の生を追体験しようとする。古文書や古民家を見て在りし日を思いめぐらすのとはちがい、同じ道を〈同じように〉歩くことをつうじて、人はその時代の通り道を一人歩きできるようになるのではないか。祖父の「天道を知るには本など読むな」とは、人間を含めたこの世界の自然全体を掴めと言いたかったのだろう。古きを尋ねて新しきを知るように生を活かす暮らしそのものが稽古じゃないかと気づかされた。

いじめっ子が志望しないのを見越してだが、母の実家に近い駅から一駅手前の総合高校の普通科への進学後も剣道を続けようと思ったが担任から止められた。文武両道どっちつかずの生徒にしか見えなかったらしい。山岳系の部活など母はもってのほかだった。たまたま同校のラグビー部員だった農業科の先輩の弟から県西部の低山登山に誘われ、なんとなく家族の目には里山や裏山歩きの拡張みたいに映った山歩きが剣道を遠ざけたようだ。ただ〈何か〉を〈稽古〉したいという気持ちは消えなかった。

田舎の街道を離れて知らない道をたどって高山を目指す物珍しさに加え、どの山に出かけても当たり前のように登山道が開かれているのが〈古き〉を辿りながら〈新しさ〉に至る〈稽古〉の身体感覚を下山してからの実生活にどう活かせば良いのか迷い道に踏み込んでしまった。槍から穂高への縦走に出かけた初日の飛騨乗っ越しで動けなくなった昏睡状態から気づいた一瞬、いったい自分がどこでなにをしているのかわからなかった。起こしてくれた同行のSさんによれば、好天で日没にまだ間があったから寝かせたままにしておいて、ひとまず二人分の荷物を槍の肩の小屋まで運んでから迎えに戻ったという。しばしの昏睡で体力も回復し、屈強で優しいSさんに担がれたりせずに槍の小屋までたどりつけた。その後富山市内の五福キャンパスから高岡市内の中川キャンパスへの配置換えから出戻ってSさんを訪ねたらこの世からいなくなっていた。二人で槍穂高縦走途中の悪天候から避難下山してから間をおいてのこと、Sさんは傘をさして雨の帰り道を歩いていて、背後から来た車にはねられ亡くなられたとのことだった。

母方の祖母が哀悼していた親戚の高校生が自死した医王山は経験者と同行したが、同じく大学生が冬山遭難死した赤谷山に至る夏の早月尾根筋歩きに初心者と連れだって出かけて霧に巻かれ迷ってしまった。登山路に沿うように潅木に張られたロープの高さが冬場の積雪を忍ばせ、赤く結び垂れた布切れが安心・安全の目印だったのも束の間、みるみるうちに乳白色の霧がとり囲むように湧きあがってきた。帰り道のために新聞紙をちぎって足もとに撒きながら登るうちに目印どころかお天道様も分からずあやふやな方向感覚に立ち迷うしかなかった。まったく風もなく、登ってきた道を引き返しているつもりがリングワンデリングに嵌ったようで時間の経過も分からなくなってしまった。

夜間短大の同窓生に請われた日帰りトレッキングの初っ端の出来事だったが、とにかく山麓の終バスに間に合うよう聞こえてきた谷川の水音に導かれ、道無き急斜面を膝あたりまで埋まる枯葉を踏みしだき、持ち合わせたナイフが役立たないような藪漕ぎをしてなんとか麓の明かりが見える場所に出られた安堵感が忘れられない。祖父の云う「お天道様の陽」を見失ったような出来事で、水や携行食の不備だけでなく鉈みたいに使えるナイフの持ち合わせなども反省しながら川筋をたどりくだって事なきを得た。帰宅が遅くなったわけを家族の誰にも話さなかったが、濃霧で分からなくなった尾根筋を引き返さずに水の音を聴き分けて下る流域にたどり着けたのは誰かの導きがあったからだろうか。

その後も春から秋にかけての日帰り独峰登山ルートからやがて梅雨明けの縦走登山ルートへ脚を伸ばすようになり、自炊テント泊登山から点在する峰々の山小屋泊まりへと、縦走期間が延びた高所暮らしで下山してからの体調が変わる身体感覚に励まされるように冬場の立山山麓スキーも習慣化した。夏バテ体質で細った食欲が夏山登山で回復する様子に気づいた母は息子の山歩きに良い顔も悪い顔もしなくなったが、続けようにも職場の製本運び中に突発したぎっくり腰による痛みが慢性化して運動どころじゃなくなった。

祖父は手足の関節の痛みをまぎらすように、歳をとらないとわからない痛みがあるからその時々を耐えるしかないというふうだった。飛騨乗っ越しでの体調不良は登山前の食い合わせか何かによる内臓の変調による一過性のものだったろうが、平地での筋骨格系の不具合による慢性的な腰の痛みは体内自然のなせるひとつの不調過程として抱えこむしかなかった。

ひどい時は30分も歩けず、刀どころか箸の上げ下げまでも苦しくなったり、なんとか〈腰痛〉をやり過ごすような体の使い方を探し歩くみたいに、職場の昼休みに近くの整形外科に通うようになり、日によって11時間も続いた小屋から小屋への変幻自在な山道歩きが遠い夢のように思えた。

腰の痛みが治まって直ったようでもいつなんどき身動きならなくなるかわからない原因不明の不安感から身体の予防運動として職場の裏のグランドを走ってみたが一週間と続かなかった。生え抜きの金槌とは知らない医者には水泳を勧められたが、とある日の昼休みにのぞいた職場の横の体育館でバドミントンラケットを握りはじめた。

登山から遠ざかることになった身体的要因が持病化した腰痛のほかにもあった。ときおり排便時に痛みを感じるようになってほどなく、通勤時の列車や職場で座っているのも辛くなり、泌尿器科の診察を受けたら遺伝性の脱肛ということで即入院し手術を受けることとなった。祖父や母に訊いても家系に該当するものはいないとのことだったが、術後も便秘時の排便出血が度重なるような痔主となって、植民地朝鮮で父と死に別れた三歳児の空白のままだった父の面影がなんとなく体質的肌触りをともなうものになった。(2022年1月30日公開)

続・本の一言:街道と民家(7)里山と手伝い

「うまく言えないのだが、私たちはすでに、いのち

と共生しているのではないだろうか。人が生まれ、

そして生き、子を作り、死ぬという変化は、根本的

には、意思や努力や感情といった人間的な事情とは

関係ないところで起こっている。いのちは自然の営

みであり、それと並走することはできても、所有す

ることはできない。生まれるとは、いのちの流れに

ノることであり、死ぬとはいのちに追い越されるこ

となのではないか。私たちはすでに、思い通りにな

らないものとともにある。

(伊藤亜紗/胎盤とバースデーケーキ)

母方の祖母だけでなく祖父も亡くなってからだが、在りし日の立ったり歩いたり座ったりなどそれぞれの立ち居振る舞いが不断の稽古姿みたいに透けて見えたりするのは、それだけ自分が〈老境〉に近づきつつあるからだろう。だからと言って〈死〉が近づいたとも思えない。

おくればせながら歩けるようになった就学前のある朝、あたりがざわついている近所の雰囲気に誘われるように家人の後について入った一軒置いて隣の家の炬燵で生気のない女の子が横たわっていた。思わず頬のあたりに手をだしていたが、何にフれたのか、サワったのか〈実感〉がなかった。引っ込めた指が〈怖さ〉で震えることもなかった。祖父や近所の人が手伝った「葬式」の後になって、伝え聞いていた父や実家の祖母の家族以外の「死」を、はじめて恐れるように身近に感じた。

同級生とつるんで遊んだりすることの少ない中学生だったが、収穫の秋に砺波の大工[棟梁]のおじさんがひょっこり埴生の我が家を訪れ、富山と石川県境の倶利伽羅山あたりに連れ出されたことがあった。あいにく祖父は不在で山葡萄や茸に不案内な孫が同行せざるを得なかった。おじさんが運転する軽四トラックを山道の傍に乗り捨て、たがいに離れ離れになりすぎないように緩やかな雑木林の斜面へ分入った。あれこれ探すうちに眺望が開けた端の潅木に絡むアケビの蔓を見つけるまではよかったが、たわわに熟した実を見上げながら寄せた体がいきなりスポッと沈んだ。左右両脇がヤマツツジの茂みに引っ掛かっただけで足が地についていなかった。こわごわ俯いた足先に地面はなく、落ち込んだ粘土混じりの土砂崩れ跡の先に瓦礫しか見えなかった。助けを求める声も出ず、宙に浮いてるヤマツツジの崖っぷち側の枝をびくびくしないようにそっと両手で引き寄せ、なんとか身を崩れ残った崖っぷちに届かせた。冷や汗と無事に切り抜けられた思いが鎮まってから何気ない振りを装っておじさんに合流したが、何をどれくらい採ったのかもはっきりしない上の空状態で山を降りた。

家に帰っても内心が落ち着かないものだから、ヤマツツジの茂みに引っ掛からなかったらすりぬけおちてどうなっていたか分からなかった事態に気づかなかったおじさん同様、家族にも話せなかった。

低木に両脇が引っ掛かった枝葉の隙間から見えた、真下の赤茶けた土砂が崩れ落ちた底の瓦礫からの高さに、息が止まらんばかりの声にならない身の震えが張りついた光景が夢に現れるようになってしまい、いつの間にか爪先立って縁側から覗き見た三歳児の最初の記憶だった富山大空襲の夜空の夢を見なくなってしまった。

墜落夢から醒めるたび、見下ろした底の瓦礫が柔らかい堆肥みたいな腐葉土だったらとか、命綱を持ち合わせていたらなどなど‥‥‥取り留めのない想念が浮かんでは消えるように、いきなり足元の感覚が取り払われた恐怖に浮いた身体感覚も薄らいでから、ようやく台風の集中豪雨による土砂崩れ跡の茂みに遭遇した吹けば飛ぶような虚弱児の軽さと弱さにも助けられた気がしてきた。

祖父や家族と持ち山への往復で歩き慣れた間道からおじさんと一緒にちょっと逸れただけだったのに、地に足が着いている安心感と倒れたり堕ちることへの不安感の間で揺れ動く小心で臆病でしかない卑小な自分が打ち壊されたようだった。家庭内の祖父の打擲だけでなく家の外でのいじめ体験の裏でもひた隠しにしてきた逃げ道のない行き場のなさが、思い掛け無い〈死への恐怖〉に揺さぶられていっそう道無き道に迷い込んだ気分にとらわれるようになった。道に行き詰って前にも後ろにも進めなくなったら這いつくばってでも横に超えるしかない。小学高学年になるにつれてイジメがきつくなってきた頃だが、休み時間になると理科室だったかの図書コーナーの片っ端の本から手当たり次第に最後まで辿ったりしたが乱読にもならなかったようで『おくのほそ道』の感触しか覚えがない。

街道を旅しながら言葉で景物を接写する老詩人の近寄りがたい姿以上に、軒端や庭の木に網を張る蜘蛛が網を張り上げる糸の順番や粘着糸とそうでない糸の繋ぎ目や、ヤゴや蟻地獄など道から逸れたみたいに変態する虫の姿かたちなどに気を奪われがちだった。

小さい頃から気になった街道をゆく老人の後ろ姿のイメージからかけ離れた優柔不断なぼやけた自画像の前に座り込むような無為の部屋に面した街道の静けさ。砂利道を踏んで往来する村人の動きは少なくても重箱の隅を探るような視線は確実に米櫃の底まで届いている。家長を除けば家屋内での家族の居場所は流動的だったが、箸や食器だけでなく洗面用具なども家族それぞれ個別に使い分けられていた。庭の草むしりや田んぼや畑仕事の手伝いなどから天候だけでなく季節的に変化する身体感覚に目覚めたようで、移ろう遊び事だけでなく性的な関心も芽生えつつあった。たまたまいじめグループじゃない子どもの家の庭で遊んでいて「寝たきり老人」を見かけたりすると元気な祖父を嬉しく思ったが、「寝ていて人を起こ」したりしがちな祖父がなかなか起きてこない朝など、「ひょっとしたら」と案ずる家族の沈黙が晴れるまで気が気じゃなかった。

中学に通うようになってから祖父の許しを得て縁側の戸袋がある片隅を毛布で仕切り、母が買ってくれた机と椅子を置かせてもらった。中古自転車を買ってもらった手前、毎朝のヤクルト配達は続けていたが、夏休みの小遣い稼ぎにやった柴[薪用雑木]担ぎや古綿打ち直し集配や酢の瓶詰めラベル貼りと木箱詰めそのほかはほとんど続かなかった。手にした小金で鉱石ラジ作りから管球ラジオ作成へ、深夜放送の物珍しさなど国内から国外へと受信電波の遠隔化にもすぐ飽きてしまった。英作文の練習相手に少年少女向け雑誌に掲載された海外ペンフレンド登録者数名に手紙を出したら英米独の三名から返事がもらえたのに当方の文通力不足でいずれも立ち消えに終わった。たまたま在日米軍向けラジオ放送で身体に心地よく響く音楽を耳にしたのがジャズの聴き始めだったが、まるで演奏者の身体の一部みたいに奏でられる楽器に興味を持つようになり、手当たり次第に音楽室にあった楽器に触らせてもらったりしたこともあった。

本を手にしても祖父から咎められるようなことはなくなっていたが読書癖にはほど遠かった。息子の同級生に貸本屋の息子がいるのを知った母から指示された本の運び屋に徹して「貸本漫画」には手が届かず、中学卒業までに何冊運んだかわからないが三島由紀夫『美徳のよろめき』の一冊は男と女の関係妄想みたいな手触りがした。

中学時代の自分が自意識から現実世界への潜り戸を跨ごうとしたように、出生地の京城から引き揚げ先の埴生にかけての幼少期に一つ目が、そしてどう思春期をくぐり抜けられるかが三つ目の関所みたいになって意識と無意識の断層が織り上げられたりするのではないかと。

なんとか中学そして高校と歩き抜けてからのことだが、同じ著者の『午後の曳航』で洋装店を営む未亡人と十三歳の息子とその仲間らが母の恋人の航海士をめぐって織り成す不気味な物語を読み、蛹繭のような揺籃期と思春期の狭間で意識の来し方行く末の迷路で蠢く幼虫でも成虫でもない制服を着た爬虫類の変形譚を空想した。

家にテレビはなくプロレスなど近所の農家の数少ない友だちの家で見せてもらえたが,独りで楽しめる小説や漫画など見聞きするものに先行する何故か作り物めいた不自然感が邪魔をしてただの食わず嫌いから抜け出せなかったようだ。

映画館に入る余裕などなかったのに、たまたま『サムソンとデリラ』(1950年日本公開)を観て、小学校の理科室でナトコの映画で観た『オズの魔法使い』以来の感銘を受けた。燻る囲炉裡のように村の暮らしだけじゃなく学校でも逃げ場のない煙たさに辟易しかかっていた自分に風穴を開けられた気分に酔ったみたいな数日が不思議だった。

中学のクラスでのいじめも陰湿だったが、体力や知力を身につけようとして入部した剣道部や放送クラブではいじめが無く続けたられたが消極的な受け身姿勢は相変わらずだった。

滑り落ちそうないじめ関係の隙間で同級の男子生徒と懇ろになったり仲違いしてみたり、学年の違う女子生徒に憧れるようなことをしてみたり、中身と入れ物が合わないような心身の居心地の悪さで姉や母とも衝突しがちだったが、いささか体力が衰えつつある祖父に従う時節の畑仕事の手伝いが日々の和みの句読点にもなった。何事も不潔で窮屈にしか見えない年頃特有の視野の狭まりで昆虫や植物への関心も見失ったように勉強にも身が入らなくなり、祖父の目を盗んで手折った庭木などのスケッチや五七五の真似事を毎晩書き溜めたりしはじめたが破り捨てた感触しか残っていない。

中学通学の行き帰りはおなじ街道筋なのに田舎家が軒を並べる埴生と多様な小商い店が向きあう石動町とでは大違い。貸本屋とおなじ並びの洋品店のハスキーな女子生徒とはたまに登下校が一緒になったりしたが、村中の街道筋でそんなことは起こりようがなかった。奇妙なことに小・中学期あわせて苛める側にまわった女の子には会わなかった。それとなく男子に気取られないように陰になったり日向になったり、見えない傘を差し掛けられるような気配に救われた場面は一度や二度じゃなかった。2歳年上の姉にいじめがあったかどうかはその気配も感じられなかったが、ほんとうのところはどうだったのだろう。

小学校の休み時間に黄色いスカートが似合う転校生から『婦人雑誌』を差し出されたことがあった。埴生の街道筋の駐在所に転勤になった警察官の家庭で、埴生出身で敗戦間際の植民地京城で殉職した警察官とその引揚げ母子家族のことが話題にでもなったのだろうか。戸惑いながらも手渡された雑誌を家に持ち帰って見せた母に喜ばれたまではいいが、受け渡しの現場を見咎めたいじめっ子の格好のネタにもされた。

敗戦後間もなく何らの縁故もなくて都市の引揚者収容所に引揚げてきた家族の子どもらは「外地から転がり込んできた乞食」(李淵植著・舘野皙訳『朝鮮引揚げと日本人:加害と被害の記憶を超えて』明石書店2015年12月刊197頁)と近所の子どもたちから嘲られたり、どこまでも“異種”扱いから逃れられなかったようだ。泣きながら帰ってくる子どもらを見つめる父母たちは植民地暮らしで「現地人を怠惰で、無能で、無知で、不潔で、無謀な抵抗だけに明け暮れる集団と罵倒した。その日本人が、敗戦後祖国に帰ると、同胞から全く同じ罵声を浴びせられたのだった」(『前掲書』201頁)。

敗戦直前に埴生のような田舎に引揚げてきた家族には、「あなたたちは外地で良い暮らしをしてきたのだから、少しぐらい苦しい思いをしても当然だ」(同前)とばかりに、植民地から着の身着のままで本土帰還した普段着姿が地元にふさわしくないと見咎める視線が待っていた。

隠しきれないほどの引っ込み思案だったのに、貸本屋と街道を挟んで指呼の距離にあった写真屋の娘とも同級だったよしみからか、買えもしないカメラを触らせてもらえるようになった。いろいろ教えてもらったりしているうちに貸してくれた白黒カメラで写したのが杖を手に作務衣を着て庭で微笑む祖父の立ち姿だったとは。

母の死後に仏間を掃除していて何気なく開けた仏壇の引き出しの『教典』2冊の下から6×9cmサイズのモノクロ三枚を見つけ、なんとも言えない気持ちになった。中学生の孫が撮った自分のポートレートそんなところに仕舞い込んでいたなんて。戸の桟につかまり立ちして富山空襲を遠望した縁側やその手前の引越移植前の庭木の懐かしさの向こうから幼少時に祖父から受けた払拭しきれない何かが湧いてきて母や父の遺影のように写真立てに飾る気になれなかった。

母とは違って「毎日新聞」と「教典」しか読まない祖父から「勉強しろ」なんて言われたこともなく、中卒間近な孫の就職か進学の岐路では、黙認するみたいに姉の商業科進学も弟の普通科進学も成り行きまかせ。貧乏家庭なのに祖父のような丁稚奉公や流行りの集団就職などは選択肢になく、母は修学資金制度を利用して高校に通わせてくれた。

高校の学校林の下草刈りに駆り出された際、サボって桑の実を食べたりしているうちに迷って山の利賀村側に下りたあたりの農家の天井裏だったろうか。そこで飼われていた「おしなもんさま」の卵が「毛蚕」になって桑の葉を食べながら成長して脱皮し、自然下では育たない幼虫は養蚕家のもとで化蛹し、蛹繭の中で体が作り変わって脱皮した蛹になり、羽化すると自ら繭を破って成虫へ、まるで〈民家〉でうろうろさ迷っていてどこにも辿りつけない〈街道〉を紡ぎだしているような幻想に染まる八乙女山を後にした。

高校へのガソリンカー通学にともない、埴生内の最小範囲に絞った毎朝のヤクルト配達に穴を開けそうになったときなど、近くの自動車学校で働きはじめていた母に配達を頼んで登校するような始末で、やむなく埴生のそれ以外の地域を配達をしていた近所の学生に引き受けてもらった。

持ち山の管理だけだなく田植えから収穫までの年間作業など年老いてきた祖父は近くや遠くの知り合いに任せるようになって家族労働の機会が減少してしまい、日祭日以外は祖父と擦れ違い家族みたいになってしまった。

家族連れで外出した頃の幼い目に焼き付いた北陸線の主要駅や賑わう街頭などで戦争で身体を負傷した“白衣募金者”を見かけなくなったのに、進学した県立高校では戦時中の軍隊で心身を負傷したような体育教師がのさばっていた。幸い担任ではなかったからぶん殴られたりしなかったが、全校集会で生徒に怒鳴り散らしたしたり手をあげたり、なすがままを黙認する校長や教頭をはじめとした諸先生の態度にも虫酸が走った。

石動駅から通学利用していた旧加越線下車駅が乗り換え接続していた福野駅の城端線ホームから一駅と近くなった母の実家へは気の向いた放課後に寄り道することもあったが、その秋の午後はテレビのあった教室で日本シリーズ[大毎vs.大洋/1960.10.12]を観覧していた。いきなり野球中継画面が切り替わって、日比谷公会堂壇上で講演中の政治家[浅沼稲次郎61歳]が下手から駆け寄った若い男[山口二矢17歳]に刺されてよろめき倒れる映像に驚いた。もし体育教師に見つかって「用のない奴はさっさと帰れ!」などと学校から追い出されていたら見逃すところだった。学校が管理する秩序に縛られたような口先だけの自由からどれだけ〈無用の用〉がこぼれ落ちてしまったかだれにもとり返しがつかない。

当時70代の祖父に比べて若く見えた巨漢[大学では相撲部や漕艇部に在籍]があっさり殺られるなんて信じられなかった。凶器の刃物は家にある軍刀の半分位の長さに見えた。握った刀身と一体になって体当たりするまでに17歳の少年はどんな道を歩んできたのかが謎めいて見え、高校の校舎で行き交う生徒たちにまぎれてなんとなく我が道を行く風な存在感を漂わす〈少年や少女〉を探し見るようになった。事件後の少年の自殺のニュース時にはぼんやりとしながらも母の実家で叔父さんに触らせてもらったことのある白木の鞘の抜き身の感触が甦った。

実家の長男が病死して持ち上がりの長男だった三人の子持ちの叔父さんから母は物心ともに配慮してもらっていたようだが、進路を決めかねていた高卒間際の甥っ子の大学の学費の負担をかけるなどもってのほか。出戻った子連れの叔母さんが実家で同居していたから家計にはそれなりの余裕があったのだろうが、実父でもないのに生涯に負担を残すような面倒はかけられなかった。実家の祖母はそんな経緯を知ってかしらずか、昔語りみたいに“起きて半畳、寝て一畳。天下とっても二合半“などと茶化すように和ませてくれた。

いち早く受験しておいた国家公務員の税務職員採用試験に合格していたのにいっこうに採用通知が来ず、縁故就職のあてもなく、クラス担任が勧めた地元の大学の教育学部受験の願書提出にも応じていなかった。戦中戦後の子育て暮らしをやってのけた母の心配とは別に、孫の将来の事など“面々のお計らい”みたいな祖父の存在が何ものかだった。(2022年4月16日記/24日Web公開)

続・本の一言:街道と民家(8)就職と一人旅

「その時期の友情のことを太宰は〈純粋ごっこ〉

みたいなものだと言ってるんですね。〈純粋ご

っこ〉とは人間と人間がお互いにどれだけわか

るかということで言えば、もう骨の髄までわか

った感じを体験できる時期なんだ、と言ってい

るんです。つまり、世間的、社会的には通用し

ない時期だからこそ〈ごっこ〉なんだけど、で

も、心から自分以外の人をわかった、人間もわ

かったというふうに思えるのはその時期しかな

いんだとね。

僕もそういう感じがしているんです。だから、

この〈純粋ごっこ〉の時期を除けば、結局、こ

の世は全部ひとりだよってことなんです。」

(吉本隆明・聞き手 糸井重里「「友だち」ってなんだ?」/『悪人正機』)

「以上のように、友だちとか友情を結論付けま

すと、「じゃあ、人間は歳とともに、生きると

ともに切なくなるんじゃないか」という意見が

出てくるでしょうが、実は、その切なさみたい

なものは非常に大切なことでね、なくさないほ

うがいい感情なんですよ。

普通の人間っていうのは、たいてい、幼い頃

の友だちの存在を忘れたりとか、薄めたりとか、

利害のことだけが先に来るとかっていうことに

なっていきますからね。

実際、その時期の友だち関係をずっと持続で

きたら、文句なしで、それは本当に本当にたい

したもんなんです。なおかつ、そういう友だち

がひとりでもふたりでもいたり、利害とか生死

とか、そういう際どいものも含めて持続できた

ら、その友だちはその人にとって宝物みたいな

もんですね。」(同上)

総合高校普通科三年の時のクラス担任が卒業後の窮状を見かねて紹介してくれた金沢の税務会計事務所に通い始めたが、不埒な先輩の鞄持ちに我慢がならず、“出勤拒否”で応じた“不始末”の尻拭いを母にさせてしまった。若気の行ったり来たりみたいな紆余曲折を経てありついた大学図書館の仕事にも馴染めず、かといってプー太郎にも戻れない空白を持て余したみたいにラヂオで大学受験講座を聞くなど一年余り朝晩問わず机にかじりついたりした。そんな息子の豹変ぶりを母は持て余したようだったが、夜間の照明を消して回ったりするようになったりしていた祖父からは何のお咎めもなかった。

一回しか貰わなかった税務会計事務所の給料袋はそのまま母に渡したが、それから数千円目減りした毎月の国家公務員「一般職」の給料袋も同様に扱い続け、年間小遣い銭として手元に残る夏と冬のボーナス袋の中身から学費貯金など積み立てる余裕もなく月日は過ぎた。いざ関西の国立大学の願書を取り寄せたり高卒の成績証明をもらいにいったりしているうちに、やっぱり“家計優先”しかなくなり、勤務先の附属図書館本館があった経済学部の併設校舎で授業が行われていた富大経営短期大学部(夜間3年制1959年設置〜1990年廃止)受験に鞍替えすることにした。遠隔地の志望学部受験を断念した余勢でたまたま仕事と両立できる学び舎に踏み入っただけで、特に学びたい学科や科目もなかった後ろめたさから必須も選択も履修できる科目の単位をすべてとったりした。小学校以来の“学校嫌い”だったのに、木造の教室に高校新卒者から中年の社会人まで集まってくる女性が少ない夜間学生がかもしだす雰囲気は悪くなかった。

経営短期大学部入学手続きの際に学務担当から授業料減免手続きを勧められたが、その場でほかの入学生にまわしてくれるようやんわり辞退し、すでに高校の修学資金を一括返済してくれていた母には内緒にした。三年後に大学事務局から割り振られた富大卒業式での経営短期大学部代表答辞はどうあがいても辞退させてもらえなかった。どうにか書きあげた原稿を勤め先の和文タイプライターで清書してくれた母に、もう「答辞」は読んでもらったから来ないようにと断わっておいた当日の式次第は大学固有の序列で塗り固められていた。学長以下各学部長および附属各施設長の席順から図書館長は末席扱いと知った。

埴生からぽっと出の偏見かもしれないが、表向きは“学問の府の中枢”などと言っておきながら、図書館長人事はどう見ても学内の学長や学部長への出世街道から外れた“名誉職”のように見えた。建物は経済学部の間借りだったし旧制師範学校蔵書数なども設置基準に含めた蔵書構成など素人目にも貧弱に映った。

短大卒資格は「司書補講習」受講免除扱いだけで給与に反映されず、現職からの異動や転職ではなく手取り給与の特別昇級狙いで受験した「中級職採用試験」に合格したら、馴染みはじめた整理係での仕事現場にやってきた本部事務局の人事担当係長や出入りの大手書店の支所長から「図書館にいてもうだつが上がらないから」と引き抜き人事勧誘されたりした。

5学部からなる地方の総合大学の図書館が受け入れる図書の整理の仕事は無学者にとって難儀だった以上に、なぜか横書きの学術書に違和感を感じた。図書の整理作業の前提となる横書き印刷された和・洋図書の分類のし難さを差し引いたとしても、判読し難い縦書きの和装本や漢籍にはなんとなく親しみを感じた。受け入れ図書の目録カードも横書きだったが、自分の手書き作成カードの筆跡が複製されて各種閲覧目録カードとして利用者に公開されるのが恥ずかしくて堪らなかった。やがて印刷カードの導入に続くコピー・カタロギングシステムの共同利用によって手書き目録カード作成にともなう気恥ずかしさは薄らぐことになったのだが。

短大在学中の学友会の機関紙や10号ほどで潰れた「同人誌」の編集・発行に携わったりしても“書いたものを晒す”抵抗感から逃れられなかったようだ。数少ない異性との縦書きの手紙のやり取りだけは違和感がなくてよかった。面と向かって目を合わせながら話すのが苦手で、たまたま同じ道の通りすがりに肩を並べて言葉を交わすというような成り行きが気楽だった。

十代から二十代への曲がり角の春先の気ままなローカル線乗り継ぎ一人旅の夕暮れ、岡山駅前の公衆電話から当夜の宿泊予約がどこも満室で断られて途方に暮れそうになっていたのを見兼ねてか、隣合わせの電話ボックスの女性から声をかけられた。真っ先に断られた国家公務員共済加盟宿を除きまだ未確認のホテルなど優しい声で問い合わせてもらったが空室はなかった。電話帳のページを閉じた彼女の指が回したダイアル番号の相手の了解を得て案内された岡山大学男子学生寮の一室に迎え入れられた。

富山からの“風来坊”を紹介し終えた岡山市内在住のT橋さんは帰宅の途へ、一夜泊まりさせてもらえることになった熊本出身のS藤君には先ずは夕食でしょうと夕暮れ迫るキャンパス内の学食へと誘いだされた。路線バスが乗り入れているキャンパス風景がもの珍しかった。まさかの成り行きの宿泊に背中を押されるように宇高連絡船で四国に渡った頃から天候が崩れだし、翌日から予定していた瀬戸内海の船旅を諦め、満室でも断られたことのなかった山小屋旅とは違う都会の旅先での一宿一飯の恩義を土産に引き返えすことにした。折しも北上する桜前線に合わせたみたいにのんびり運行されるローカル列車を乗り継ぎながら。

停車時間が長めの駅構内で特急や急行に追い越されたり、通勤・通学時間帯を外れた客車を出入りする地元の乗降客の会話を耳にしたりしながら、煤けた硬い座席に身を預けた初めての鉄道旅の帰路。山旅の時と同じように借り物の銀塩カメラで何処で何を撮ったかが朧げなように、二泊三日で終わった旅先の人との出会いや風物などは遠ざかるばかり。自分がいま・ここで揺られている鉄道路線を過去に遡った敗戦前、明治生まれの祖父は大阪での奉公生活の年季明けまでに、ともに大正生まれの父と母は海を渡った京城での植民地生活が[父の殉職で]途絶えるまでに、それぞれどんな思いで往復したことだろう。

登ったり下りたりした山歩きがそうだったように今回は貧乏旅をしてみたということだけが取り得だった。働き始めた職場のアフターファイブや、夜学の放課後の酒場など、村では出会わなかったような顔や癖を隠し持った人たちとの付き合いから祖父に言い聞かされた「公界」の裏表を実感させられるような事柄も学ばされた。

腰を落ち着けて「図書館職」をこなすにはどうしても「司書資格」を!ということで白山キャンパスの東洋大学でやっていた二ヶ月間の夏期司書講習に行かせてもらった。200名余の受講生のうち男性は30名ぐらいで夜間短大の講義に続く“特別集中講義”という雰囲気だったが、食欲も減退するような都会の蒸し暑さには参った。駒場で下宿していた大学生の従兄弟のアパートから巣鴨まで電車の定期券で往復した通りすがりに“街道”のイメージはなかった。縦並びでも横並びでもなくせかせかと行き交う人々の流れに右往左往しながら新宿あたりで途中下車してジャズ喫茶を探しては、日を改めて出かけたりした。黒いリボンがかけられたジョン・コルトレーンの肖像額に気づいて、お店の人に確かめたらビリー・ホリデーの命日と同じだった。

司書講習期間中に“ジャズファン”とは出会わなかったが、講義で隣り合わせた山好きな山梨の女子受講生から手作り弁当をご馳走になったり、体操が得意な三軒茶屋の男子受講生に誘われてユニバシアード大会開催中の体操競技[東京都体育館]や陸上競技[国立競技場]を観戦したり、埼玉から通っていた大卒受講生には蕨市の自宅に泊りがけで招待された。壁いっぱいの教育関係の専門書だけでなくマルクスやエンゲルスやレーニンに並んで「吉本隆明」を見つけて話がはずんだが、ほとんど聞き役だった。「60年安保闘争」で吉本さんらと一緒に「敗走」を経験した早稲田の卒業生で、静岡で就職した「高校教師」を辞めてまで「司書講習」を受講する“本気”の人だった。

田舎住まいの家計や生計のために生きる見極めもつかない中学生半ば、〈いま・ここ〉に在る〈自分とは何か〉に居ついてしまったような“自分”という身体を持て余すしかなかった。なんらの手応えも見つからないまま徒歩とガソリンカーで通い続けた木造洋館建ての高校の本館の風情に別れを告げて間もなく、いかにもにわか作りといった感の夜間短大の木造校舎に通い直したりしたが、先の見えない袋小路に迷い込んだようでなんとか生きている〈時・空〉の隅々まで見通せるような立ち位置の分からなさに焦りながら通勤(学)する北陸線の車内が読書の時間になった。

1960年代半ばの吉本著作の全貌も掴みきれていない遅れてやってきた未熟な読者で“ジャズフリーク”の自分には、A面が詩集でB面が批評からなる膨大なレコードのトラックに針を降ろすように吉本さんの声と言葉を聴き漁るしかなく、初読の高鳴りだけでなく読後の隔絶感も伴う縦書き〈文体〉から身体に響いてくる射程の奥行きと広がりに魅せられたように引き込まれる手応え。

〈読み手〉が生きつつある世界[当時の]情況の〈いま・ここ〉を呼吸している〈書き手〉の存在が書き記している先に目指している〈何か〉を追っかけるしかない。当時聞き漁ったジャズ[喫茶]レコードに負けない意気込み。高卒後から読み漁った中原中也や太宰治とは比べようのない惚れ方だった。田舎育ちの手にも目にも余る吉本著作をどこからどう読み込めばいいのか、その表玄関や勝手口もわからないままに。

1966[昭和41]年秋の『文芸』(河出書房新社)11月号から連載された吉本隆明「共同幻想論」の第1回「禁制論」に、春先に亡くなったばかりの“実家の婆さん”から幼い自分が聴き馴染んだ昔語りの幾つかによく似た“山人譚”が引用されていて近親感が湧いたが、翌年4月号までの各「論」そのものの展開についていけず、数年後の雑誌連載を加筆訂正して後半に書き下ろし各論を合わせた単行本『共同幻想論』は、祖父が日夜頁をめくったよれよれの和綴じ『経典』とまではいかないが、布装ハードカバーの背表紙が判読できないほど剥げ落ちた手元の一冊になった。たまたま就職先が属していた日教組系の教職員組合に籍を置くことになった分会活動からはみ出すように夜学で知り合った「活動家」らが主導する反日共系の「街頭行動」にも「秘密裏」で潜り込んでまるで二足のわらじを履くようなだらしない自分の行動に行き詰まり悩んでいた、人間の生涯が逃れられない〈錯綜する三つの幻想的関係性〉について考える糸口が見つかった気がした。

明治大正昭和を生きてきた祖父や実家の祖母には“御仏さん”[浄土真宗]が人生のよすがみたいだったが自分にそのような契機は訪れそうになかった。「人として悟りを開く」とはどういうことか?人とは何か、悟りとは得られるものなのか‥‥‥。毎朝玄関で母から弁当ではなく昼飯代を貰って歩いて[時には自転車で]石動駅へ、北陸線の客車にしばし揺られて降りた富山駅前から満員バスで職場へ通う毎日の繰り返し。

埴生を抜ける街道が北陸線の踏切を渡って石動駅方面へ出る通勤途上で毎朝見かけた一軒家のガラスの入った格子戸や目の粗い木虫籠[きむすこ]を濡れ雑巾で拭いていた“姉さん”の姿。祖父や実家の祖母が言い習わしていたいわゆる村の〈家屋敷〉からほど遠い庭や木立もない平家の一軒家にそぐわない風情でいつも足早に通り過ぎるようにしていた。潜り戸のある大戸に並ぶように目の細かい木虫籠をはめ込んだ村の民家の貌が崩れつつあるように感じたのかもしれない。もっとも大正期に祖父が建てたであろう我が家の木虫籠が子ども心にはよそ様に比べて目が荒く[あるはずのない]正統な民家から外れつつあるように暮らしてきたせいだったかもしれないが。

1970[昭和45]年前後の吉本[46歳]さんんの著書はすでに70冊を超えていたようだが勤め先の大学図書館の吉本本の所蔵は少なく、手にしたのは富山市内の古本屋で買い求めた詩集や評論集などで、もっぱら定期発行されていた『展望』[筑摩書房1964年10月復刊ー1978年]や『文芸』[河出書房新社1962年復刊ー]そのほか数軒の書店の新着雑誌棚から手当たり次第に目次をめくって「吉本隆明」の掲載作品の追っかけで手一杯。「言語にとって美とは何か」や「心的現象論」が載っていた『試行』は同人誌仲間から回し読みやコピーさせてもらっていた。おりしも勁草書房版『吉本隆明全著作集』[全15巻、1968.10〜1975.12]が刊行中、“四十”そこそこで「全著作集」とはなんて凄い詩人であり批評家だろうと読むのに尻込みしそうだった。そんな背中を押されるように読んだのが各巻末の解題(川上春雄)だった。あれから25年過ぎた2000年3月から2019年12月まで継続購読した『吉本隆明資料集』(松岡詳男@猫々堂)の力仕事には自家発行〈表現〉による〈吉本隆明論〉が刻み込まれている。また現在刊行中の晶文社版『吉本隆明全集』各巻末の解題(間宮幹彦)には編集〈表現〉による〈吉本隆明論〉を読む思いがする。(2022年6月27日記/28日Web公開)

続・本の一言:街道と民家(9)吉本〈初期〉拾い読み

「5億年にわたる土の「変化」は生き物を育むだけでなく、時には生き物

たちを翻弄しながら、現在の自然の姿を形作ってきた。そのひとつが土の

「酸性」への変化であり、アジサイの花が青色に染まる理由も、宮沢賢治

が「雨ニモマケズ」石灰肥料を売り回った理由も土が酸性であったためだ。

土を含む環境の変化に対応して生き物たちが獲得した多様な姿に、「適応」

や「変化」を見出したのがダーウィンであった。」

(藤井一至/大地の五億年:せめぎあう土と生き物たち)

遅まきながら見えてきた吉本著作の書誌的履歴を手繰り寄せるようにあれこれつまみ読み状態のさなかに出会ったのが吉本隆明『初期ノート増補版』(試行叢刊第一集)[試行出版部1970年8月、初版は1964年6月刊行。2006年7月光文社文庫版刊行]だった。

埴生村の民家に住む子どもや老人らが家屋敷の庭から縁側に回って上がりこむような吉本著作世界への手合があったとは!

自らの〈初期〉に祖父から釘を刺されていた読むことの罪障感、それまで気になってしょうがなかった読み・書きの表口や裏口など敷居の高さを感じさせない手触りの装丁本の冒頭の「姉の死など」に引き込まれ、仏壇に手をあわせるように上がり込んでその先を隅々まで読み進めることになった。

海風の赤いぐみのせんせいせんせい

私は何処かで斯んな俳句を聞いた事がある。(吉本隆明/随想(其の一)【第 II 部 戦中篇1少年期】)

くものいとに

息を吹きかけながら

明日の日の

小さな声を

にはとこの

ざやめきに

真実きいた

軒端のくものいと

くもは居ないよ

息ふきかけて

夕焼 小焼(吉本隆明/くものいと【第 II 部 戦中篇1少年期】)

唯自分の考へてゐる処を表現しつくして、その時の何とも言へぬ安心から出発してもっと深い自分を見付けて行くのです。文章は少くとも僕達化学者が(化学をするものは皆化学者です。これ以外に化学者の定義はありません)書く時は、そのような安心立命を得るためと、その安心から出発してもっと深い自分を探して行くためであると思ひます。それだから文章を書いたり、書物を読んだりするだけで、自分の人間をより深いものに導くことが出来ます。それ故文章を書いたり読んだりすると、現実を遊離してしまふなどと考へてゐる人間は問題になりません。又文章を書いたり読んだりしながら現実を遊離してしまひはせぬかと不安に思ふ人はやはり駄目なのだと思ひます。僕はその駄目な人間の一人です。僕は僕達が現在持ってゐる大きな問題や決心については何も言ひません。それは余りに大きく、そして真剣な問題だからです。もっともっと深く考へて、その時僕達は日本人である僕達を心ゆくまで語り合はうと思ひます。(吉本隆明/巻頭言【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

「幼い思ひ出」への回想に〈身体性〉が息づいている詩作品に次いで、1943[昭和18]年の若き吉本さんが自分の中の駄目な人間とそうでない何者かを腑分けするように、《化学》をするものとして《自分の人間をより深いものに導く》ように読み書きすることの〈初心〉が率直に語られている。当時の日本人が直面していた《大きな問題や決心》について学友に語ることは慎重に先送りされ、翌年5月に編まれた私家版詩集『草奔』を経て、「哀しき人々」および「雲と花との告別:これによって諸氏に告別せむとす 御元気で」[1945年4月、発表誌不明)]の2編が学友に手渡されたようだ。

私は帰省の時と帰校の時と、米沢と東京の間を必ず汽車に乗らなければならない。ところが、舟には決して酔はない私であるが、汽車に乗ると、必ず、私の頭に速度の観念が入って来て生理的に大そうむかついて来る。すると時間の観念が伴って来て、その相対性が甚だ頭を混乱させ、かすんだやうな意識の中から赤血球の運動量の変化が気になってくる。そうすると私はもう青くなって、窓を開けたり風を通したりしなければならない。私を汽車で苦しめるのは何時もこの相対性原理である。(吉本隆明/◯汽車の中【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

しんしんとした蒼い空の無方にその花を浮べて眺めることなのだ。きっと、無上に美しいに違ひない。或日私は意識の超絶を随分恐れることがある。(吉本隆明/◯白い花【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

郷愁は論理のない沈黙

こちらには冷たい灯

あちらにはあたたかい灯(吉本隆明/郷愁【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

静かに風が動いていった(吉本隆明/山の挿話【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

相対的な寒暖差の灯に包まれた郷愁の大地[東京と米沢]を行き来する際の“乗り物酔い”で、《赤血球の運動量の変化》に気づかせられるるように身体的な〈他者性〉に目覚め、仮定の誰かから贈られた「白い花」を「緑色の花瓶」に挿した机上からあちこち動かすうち、天井から吊るして空中に浮かべるだけでなく、《蒼い空の無方にその花を浮べて眺める》ような〈意識の空白〉を《静かに風が動いて行った》。〈揺れ〉に対して適正にカラダが反応できないことや景色の変化に焦点(視覚と意識)が定まらない心的状態の描写が人ごとではなかった。

小学校に上がる前後の数年だが、新年恒例の祖父に連れられた和倉温泉の行き帰りでの“列車酔い”の初体験以来、中卒頃までなぜか自転・公転する大地を動く乗り物上の自己意識感覚のズレみたいなものが気になってバス旅行にも馴染めなかった。

身体と心は同じもの? 実家の祖母に「心身一如」なんて言われても、そもそも両者の区別がつかず、〈身〉は〈心〉の入れ物というか〈乗り物〉ぐらいにしか思えなかった自分には、揺れや変化にカラダが適正に機能するとはどういうことか見当もつかなかった。同じものを見ているが、視点が違うことに気づけなかった。表裏一体のものかどうか、肉体がないなら精神もないが、身体だけはある。肉体よりなのが身体感覚だとしたら、精神寄りな身体感覚に当てはまるものはなんだろう。何となく考えること、〈思考〉がそうなのかな? と未だに手探り状態、肉体の動きが対象化された身体の感触を張りめぐらしたスクリーンに投影される〈修羅〉の影の行方をどう探るかが謎めいて。

いまにしておもひきはまりぬ

友どちよ

われのいのちに涙おちたり(吉本隆明/序詩@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

ふう癩病者と紙一重ですが

それ程呑気な患者ではなく

瞋りと気焔を吐き散らしながら

修羅と云ふ表現圏を渡り歩くのです[原文下線部傍点](吉本隆明/原子番号0番@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

闇色のさびしいマントの襟を立てて

孔雀のやうに拡がった空を見上げるのは

灰色吹雪の街を駆けぬけて

あなたのひと言をしんしんと聴くのは

斯の通りふるへてゐる私の影です(吉本隆明/原子番号一番@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

《修羅と云ふ表現圏を渡り歩く》宮沢賢治の言葉に聴き入る《私の影》とは、マント姿に二重化された心情の岐路に佇む苦渋の心象風景にほかならない。

私はこれは最後の切り札なのですが

とても苦しい道なのですが

彼らよりももっと一途に青白くなることにより

彼らをむざんに踏みつけることにより外に

どうしてよいか判らないのです(吉本隆明/原子番号二番@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

ともに戦時下を生きる学友に向けて〈いま・ここ〉にきわまる《おもひ》が涙となって「いのち」を濡らす〈別離〉の深まり。自然的存在からの疎外態「患者」が〈書く〉ことによって生じる表現圏に《道》を求めて渡り歩く心象風景、観念の相対性にさらされ混沌とした原形体が呼吸する〈寂寥〉のとば口を抜けた先の幻想としての〈自然〉を吹き抜ける「第二の風」が作り出した《かぶと山と虚妄列車》。山麓を走り抜ける列車の窓の外では民家も街道も「雲表樹氷の影」に覆われているのだろうか。

一つの定点を離すまいとする人間の寂しさは

厳酷な真意の影がそうさせるので(吉本隆明/銀河と東北@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

たった一言の真言のなかに

万[角斗]の危機とさびしい諦観と

傾きかけたわたしの心象と影と

細々灯ってゐる道があるのです

瞋りや悲哭もまだとどかない

念々不断の合掌も通はない

修羅のひかりの道があるのなら

何故わたくしは通れないのです

こんなにさびしい月光のきらめきに

わたしはひとりで佇んでゐるのです

わたしはかくれて泣いてゐるのです(吉本隆明/繚乱と春@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

《たった一言の真言》がもたらす心象風景に《細々灯ってゐる道》があり、万感の想いや不断の合掌も通わない《修羅のひかりの道》があるのに、ひとり佇んでいるのは岐路としての〈惟神の道〉なのだろうか。お盆には仏壇に合掌し、お正月には神棚に手を合わせる人間が「神さながらに生きる」とは、そんな《道》をどこでどのように会得できるのか。

さあれどんな場合でも

人間をはなれて「神様」があったり

人間の外側に「理想」があると思ふのは

インテリと呼ぶメタ人類の

淋しい暗い幻覚なのでせう(吉本隆明/無神論@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

われら みづからの小さき影をうちすてて

神ながらのゆめ 行かんとす

まもらせよおほきみの千代のさかへ

われら草奔のうちなるいのり

まもらせよ祖国の土や風の美しさ

われらみおやの涙のあと

われはいのりて

ひたすらに 道しるべ たてまつる(吉本隆明/草ふかき祈り@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

《宮沢賢治は常に最も生々しい現実にゐながら常に遠方に眼を注いでゐた それが遠方を見てゐる時は現実の生々しさを忘れ、現実の生々しさを視てゐるときは遠方を視なかったのではなく、二つの意識が同時に働くと言うことが少なくとも彼の場合には正常であったのである》[吉本隆明/農民芸術概論綱要評@「詩碑を訪れて」【第 I 部 戦後篇5宮沢賢治論】]とする態度が貫かれ、不確かな戦況下での現実を見るからには、とにかく自分の現実の外側に出ようとする純粋な姿勢が眩しい。

我ラハイマ

各々ノ心ノ中ニ 一ツハ美シイモノヲ抱イテヰテ

ミンナガ自分ノヤウニナツテ呉レタラト悲願シナガラ

大イナル祖国ノ闘ヒノ中ニ

自ラヲ捧ゲテ征カネバナラヌ(吉本隆明/序詞@詩集『草奔』【第 II 部 戦中篇2米沢時代】)

戦争期天皇制日本の在野の無名者として《神ながらのゆめ》に連なる《おほきみの千代のさかへ》を目指して祈り奉る《道しるべ》に刻まれた《祖国》へのはなむけ。

次に私は斯う言った。「頭髪を無造作に刈った壮年の男が、背広を着て、両手をポケットに突込んだまま、都会の街路樹の下をうつむいて歩んでゆく。俺は若しなれるのならそんな者になりたい。」

私も心にそう思ってゐたことをその通り言ったのだが、あまりすらすらとこれだけの事を言った訳ではない。はにかんだときのくせで、「俺はね」といふやうに「ね」を矢鱈に連発して、これだけ言ふのに自己嫌悪を幾度か飲込まねばならなかったが、言ったあとでは実にすがすがしい気になった。[下線部原文傍点](吉本隆明/哀しき人々【第 II 部 戦中篇3哀しき人々】)

気づいたら、〈いま・ここ〉にこうして生きている〈任意性〉のさなかで、刹那的に描かれた一枚の「自画像」を吹き抜ける擬人化された「雲」と「花」の対話、〈いのち〉を営む肉体の動きが対象化された身体像に投影された惜別の調べ。

雲「おれはともかくも ひとすぢのみちをゆくだらう 蒼い深い空の果てに おれが西の方へ走ってゆくのを見たら おれはみづいろのネハンの世界を求めてゆくのだと思ってくれ 又東の方の日輪のくるくる廻ってゐる辺りに おれが蒼白い曙の相をしてゐるとき おれは おれたちの遠い神々を尋ねてゆくのだと思ってくれ」

花「おれはこの季節が終ればもうこの世界から別れやうとする おれはおれの生れたところで死なうと思ふ この宇宙がある限り この季節になると おれのゐた茶暗い土からは 生れてくるものがあるだらう 誰が何といってもそれはおれの再生ではない 誰か見知らぬ奴なのだ けれどおまへが 何日の日か その上に戻ってきて 雨を注いでくれたら 矢張りおれは嬉しいと思ふ おれたちは結局すべてのものの幸のために生命を捨てるのだ」(吉本隆明/雲と花との告別:これによって諸氏に告別せむとす 御元気で【第 II 部 戦中篇3哀しき人々】)

「国家」や「領土」を尊重する〈心身〉が拠って起つ地平、人々が往き来し生活する大地に訪れた季節を彩る「花」を咲かせる植物の根が伸びる《茶暗い土》の中から《蒼い深い空の果て》まで、水蒸気となって循環する〈水〉を象徴する「雲」、雲行きを左右する風の行方、見上げる〈われわれ〉はどこから来てどこへ行くのか。

T君よ 宮沢的イデーはわたくしにとっては故郷そのものに外なりません 私は宮沢賢治を踏み越え踏み越え、全ての中に身を燃やしつくすことを自己の念願として来ましたが、祖国の遭遇した情勢は私が迷ひに迷ひ、苦しみに苦しんで築いた体系を根こそぎにくつがへしてしまひました わたくしは今は何も持ってゐません それ故謙虚に宮沢賢治のふところに還ってゆきたいのです

東北のもってゐる自然と風景こそ彼も持ってゐる肌合に外なりません 私たちは「国破れて山河在り」といふアジアの夜の倫理を味ふべきときに至りました 想像だにしなかったところですが、すべての自然にいこいを見出すことも又やむを得ない倫理として享受しなければならない日を迎へたのです 光栄の道はついえました 日本なくしてアジアなしの言葉の如く、アジアは日本の敗退と共に再び夜を迎へたのです

文学の精神はみだりに屈従しません まして敵国に遠慮するやうな情勢論は意に介しない所です 私たちは楠木正成の心境を幾許か身をもって理解することが出来ました そして在りし日の隠遁詩人たちの志をほんたうに理解することが出来たやうに思ひます 死ぬか何らかの意味に於て隠遁を事とするか、これは国の正統が行はれないときの日本人の身の処し方であることを知りました 私は宮沢賢治をこのやうな眼からも又眺めてゆきたいと思ひます

T君よ 宮沢賢治は情勢論などの一指も位置をくつがへすことの出来ない永遠の星座です 私のやうなものから見れば奇蹟のやうなものです けれどこの奇蹟の現実が今日を生きて如何に処したかといふ仮定を設けて見ずには居られないやうな気が致します。私たちは沈むだけ沈まねばならないでせう 真の偉大も又生れねばならないでせう 知の底の方からアジアの霊が叫んでゐます 天は暗く、依るべき存在もありません

宮沢的イデーは唯絶望的な私の前に青白く巨きく輝いてゐます 天の川だって歴史だってただ人がそう感じてゐるのに過ぎないのだといった彼の言葉も何か別の意味で惻々とと心を叩いて来ます

[中略]

日本の敗退は理念を喪失した人々だけが導いたものであることは論をまちません 理に依って動く偏狭な現実主義者は終に決定的な悲劇を導入致しました。 願くは偏狭な国際観念を排して、静かに難局に這入ってゆく豊かな日本の道を得たいと思ふのです。

T君よ

私が描く宮沢賢治の姿は実に不完全なものにすぎないでせうが すべて私のいこひをそこに懸け、私の生命をそこに打込み、すべての悲しみをそこに交流させて没入した処です

わたくしはその努力の中から生きてゆく可能性を見出さうとつとめました 願はくばわが歩む道に神よ名があらしめたまへと祈るのみです 何日か君と共に宮沢賢治の「野原の松ノ林ノ陰ノ」といふ詩碑の前に再び立ち、北上川の蒼暗い流れに対して見たいと思ひます あの時味った不思議な虚脱を私は今度は自分の生命として抱く日を迎えたことをどんなにか悲しみながら君へのこの便りを終りたいと思ひます (九・八)(吉本隆明/宮沢賢治の倫理について@『宮沢賢治論』【第 I 部 戦後篇5宮沢賢治論 】)

「T君」[1942[昭和17]年の4月に入学した米沢高等工業学校[山形大学工学部の前身]同期の郷右近厚らと回覧雑誌『からす』をつくった田中寛二?]に呼びかけた文末の「(九・八)」は、昭和20[1945]年8月15日の「天皇の詔勅」に動顛した翌月の日付だろうか。

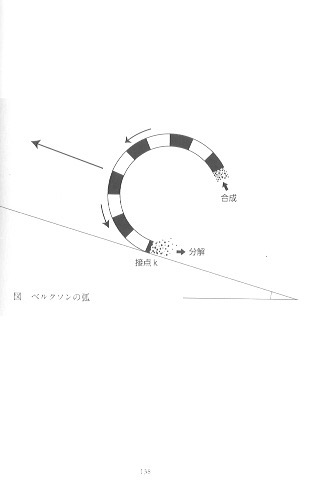

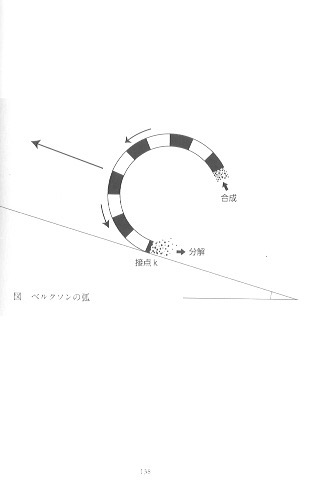

〈いま・ここ〉に書き表された一行が手のひらの下に隠れ去るように左へ改行され、縦書きの空白の次行が書き表されて現前する文体の呼吸が《奇蹟の現実が今日を生きて如何に処したかといふ仮定を設けて見ずには居られない》切実さとして脈打っている。《宮沢賢治》を触媒として、過去も未来もない、ひたすら〈現在〉に生きるために渦巻くエネルギーと共鳴しているようだ。稀有で無類な〈共鳴〉によって逃れようもなく自らを強化していったに違いない。

〈関心〉と言ふのは何かを与へるような状態にも思はれるし、反対に何かを奪ふような状態のやうにも思はれる。結論。又悪循環におち入ってしまふだらうか。こんな時はひとつの逃げ手といふものがある。〈交換〉といふものだ。これは物理学や経済学でも便利な定義にやうに思はれる。それは与へることや奪ふことを同時に包摂させることのできる言葉だ。〈関心〉といふのは心情の〈交換〉のことだらうか。心情とは? そして心情の〈交換〉とは?(吉本隆明/一九四四年晩夏【第 I 部 戦後編2覚書 I 】)

‥‥‥生まれ、婚姻し、子を産み、育て、老いた無数の人たちを畏れよう。あのひとたちの貧しい食卓。暗い信仰。生活や嫉妬やの諍ひ。呑気な息子の鼻歌‥‥‥。

そんな夕ぐれにどうか幸ひがあってくれるように‥‥‥。

それから学者やおあつらえむきの芸術家や賑やかで饒舌な権威者たち、どうかこんな寂かな夕ぐれだけは君たちの胸くその悪いお喋言りをやめてくれるように‥‥‥。(吉本隆明/夕ぐれと夜との独白(一九五0年 I)【第 I 部 戦後篇2覚書 I 】)

「自由の第一の必要条件は自己認識であり、そして自己認識は自己告白なしには不可能なことである。」(K.マルクス)とは肌合の違う〈出会い〉の響き。この言葉の異質感はどこからやってきたのだろう。〈箴言知〉とでも言うべき言葉の歩み。

自由は必然性のなかにある。必然! 僕には無限に底深い言葉だ。僕はと或る日、その言葉をせっせと掘り下げてゐるのを感じる。現実が仮象のやうに遠のいたのはそんな時であった。(吉本隆明/序章【第 I 部 戦後篇3箴言 I 】)

絶望はその冷酷度を増した。一九四八年から一九五〇年初頭におけるニポニカ。

アルダンとソルベェジュの対立の激化。アルダンに強制された経済政策。

エリアンの心は救ひがたいまでに虚無的になってゐる。

*

この日、エリアンはひとりの少女を喪なった。夜。雲低くなり、雨がぽつぽつ降る。

*

一九五〇年に入り自殺者相継ぐ。プロレタリアートの貧困、中産階級の窮迫は急。電産、全鉱連ストに入る。

*

コニミスト、ファシスト共に民族の独立を主張す。エリアンこれに不信。

祖国のために決して立たず。人間のため、強ひて言へば人類における貧しいひとびとのため。(吉本隆明/序章【第 I 部 戦後篇3箴言 I 】)

男と女の関係を決定づけるものは他者存在としての〈家〉が作用し、人間と人間との関係は男・女いずれかとしての交通形態のように営まれてきたのではないのか。

何故に人間は不完全なものから完全なものへ、人性から神性のほうへーーといふ思考過程をたどらねばならないか。ぼくの精神のうち側に無数の嵐が荒れてゐる。それはみんな不完全な自己を完全な相に昇華しようとしてゐる沢山のナルシストたちがまきおこしてゐる嵐だ。若し僕たちの悔恨、虚偽、不完全‥‥‥が、関係のあいだの歪みとして解されるならば嵐はやむだらう。そして僕はあの呑気さうなアルダンの兵士たちのやうにそれを視なくてもすむわけだ。

神への信仰と従属。それはやがて権力と貧らんへの奉仕を人に教へるのではなからうか。

僕は沢山の書物の中から師を見付け出す。だがこの師は問ふただけのことについて応へてくれるだけだ。山彦のやうに。並外れた応へとしてくれることを期待することも出来ない。僕が並外れた問ひを用意してゐない限り。それからひとりでに教へてくれることもない。僕が憂ひに沈みきってゐるとき、何故なら僕はそんな時、書物に向ふこともしないで大方は夜の街々を歩いてゐたから見慣れない家々の灯り。それは唯の灯りであった。僕が様々の意味をつけようとしてもそれは唯の灯りであった。結局地上に存在するすべてのものは僕のために存在するのではなかった。僕がすべてのもののために存在してゐるだけなのだ。可哀そうな僕!

あゝ貧しい人達! 君達は長い間、すべての美や真実や正義やを、神へ、それから権威へ、それから卑しい帝王へ、あづけてきた。空しくそれを習慣のやうに行ってきた。今こそそれを君たちの間に取かへすのだ。破れ切った軒端や赤茶けた畳の上に。それから諍ひの好きだった君達の同胞達のうへに。僕は血の通った人達だけを好きなのだ。

帝王はいまも神権につながれてゐる。あの荘厳で無稽な戴冠式や即位式。

それから支配者の位置につくものが僧侶の前で宣誓する風習。神権と王権。

立法と行政とが、神と帝王から離れて民衆の手に移されるのは何日のことか。

あやまってはならない。民衆のために! それは疑ひもなく、生きた具象的な個々の人々のためにといふことだ。祖国のために! こんな空虚な言葉が存在するだらうか。僕らには祖国などといふものはないのだ。やはり個々の人々があるだけだ。支配者はいつもそのやうに人々を架空なもので釣り上げる。[下線部原文傍点](吉本隆明/エリアンの感想の断片【第 I 部 戦後篇3箴言 I 】)

自然態としての上昇志向が裏返された自然過程のような〈動的平衡〉である《虚無》を計算し尽くし、人為的自然の風に逆らうように《この世で為すに値しない何物もないように、為すに値する何物もない。それで僕は何かを為せばよいのだと考へる》[吉本隆明/エリアンの感想の断片【第 I 部 戦後篇3箴言 I 】]不可避性を契機とした縦書き詩作行為の必然性へ。〈われわれ〉の内的規定たる時間性と外的規定たる空間性とが構造化された〈批評〉の顕現!

生存するとは、精神によって判断することを意味する。判断に行為を従はせること。一般にはこれ以外に生存の図式は見つからない。判断とは精神にとって直覚的操作以外のものを指さない。少なくとも生存の原理としての判断なるものは、無数に並べられた諸条件からの抽出作用としての判断はそれ以後の行為を絶対に喚起することは出来ない。換言すれば直覚的操作以外の判断作用は決して行為を触発することはないのである。併るに精神はそれ自体で可能性を持ってゐる。恐らく自己運動としての抽象作用を精神は無限に積み重ねることが可能である。

一般に自意識の錯乱なるものは、直覚的判断に導かれるべき生存の行為と、抽象的判断により自己運動するべき精神の操作との矛盾としてのみ理解される。

唯物論とは、決して精神の操作を無視乃至は除外するものではない。それは実在と交換する精神の直覚作用のみを固持することで、かの精神の自己運動としての抽象作用を無視するだけである。あらゆる唯物論者が渋滞を知らない精神、別言すれば意識における苦悩の担ひ手でないといふ、よく経験される事実は、このことによってのみ説明される。[下線部引用者傍点](吉本隆明/エリアンの感想の断片【第 I 部 戦後篇3箴言 I 】)

「詩人のノート」[『現代詩』1960年2月号]で吉本さんが、「このノートは、『固有時との対話』という詩集をまとめあげる前後に書かれ」、「こういうノートを一年か半年か、続けているうちに何となしに又詩が書けるようになった」と記されたいきさつの背後からせりあがってくるのは、無地の白紙にまるで古民家の細かい木虫籠[きむすこ]みたいに罫線を引いて〈白日〉を立ち上がらせるような、根源的な書き手[川上の説明を敷衍すると「紙質は40キン位、たんに白い紙といってよいほどの薄いクリーム色の西洋紙」に、天地左右に三、四センチほどの余白を取り、二、三ミリ幅の罫線をおおよその見当で引いて、それを当り線として詩を書く、以後の著者の詩を書く用紙と書き方が初めてあらわれた詩稿群/間宮幹彦@晶文社版『吉本隆明全集』第2巻、解題]となって日々の詩作街道を突き進む姿だ。

そうしてぼくは啖はれるよりほかない道を、何故に歩まうとするか

たくさんの憤死をぞろぞろ引具してくる普遍[アルゲマイネ=原文ルビ]、ぼくは激突する

いづれ死ぬのはぼくなんだが、ぼくは思ひおこすのだ かかる道化の一芝居をうって、たくさ

んの観客をせしめようと、たくらむことのたのしさを。

ああぼくにとっておきの帽子や上衣を投げてくれる奴はゐないか

すでに燃えつくしたぼくの精神にかはって、ぼくはひとすぢの残照だ

少女も年増女も売女も乾ききったぼくの肉体に、いや肉体の光輝に銭をなげる奴はいないか(吉本隆明/残照[後半]@【残照篇】/晶文社版『吉本隆明全集』第2巻)

(2022年8月28日記/30日web公開)

続・本の一言:街道と民家(10)三反百姓暮らし

「日本の社会経済の問題は集約すれば土地問題と住宅問題に帰せられる。

これは都市部では何とかして大衆の住宅が安く入手できるようにすべきだ

という課題に、農村部では、いまより縮小された農家で、何とかして農業

自由化に伴う生産性の高い農業を営み、質の良い農業生産物をつくり出す

課題としてあらわれる。米国案は確実にこの課題の集約点を包みこんでい

る。わたしは敗戦後すぐ昭和二十一年(一九四六)にアメリカ占領軍の主

権で行われた第一次、第二次の農業改革案をすぐにおもいおこした。地主

の土地を有価で没収し、小作農家を自立させるという明治の地租改正以後

はじめての画期的な農業革命を、アメリカ占領政策はやってのけた。今度

の構造協議米国案のようなものは、本来ならば社共、新左翼が中心で提起

されやってのけるべきはずのものだ。」

(吉本隆明/わたしにとって中東問題とは)

さて、敗戦直後にGHQが主導したとされる1946[昭和21]年10月21日の農地調整法改正公布[第2次農地改革]によって小作地の80%が解放され、自作農が過半を占めるようなった戦後社会で、「国家」とか「天皇」と「個」の関係はどのように変わったのだろうか。

たまたま図書館で手にしたR.P.ドーア著『日本の農地改革』[昭和40年1月岩波書店刊�]の巻末付録に調査対象とした六つの村[長野県小県郡塩田町、山梨県北巨摩郡白州町、山形県東田川郡三川村・平田村、高知県幡多郡月灘村、広島県豊田郡大崎町、神奈川県川崎市堰]から一つないし二つの部落を選んだ地域の農家の男の世帯主とその長男(20歳以上)628人の聞き取り調査査結果が載っていた。

・いろいろな点から見て、戦後の農地改革は行きすぎであった。(55%)

・農地改革は、是非やらねばならぬ大事業であった。(82%)

・概して農地改革は、地主に貸付地の保有を認め、山林所有に触れていないから、真の農地改革ではなかった。(54%)

・農地改革で土地を取得した農民の多くは、その能力がなく、漸次その土地を手放しつつある。ーー農地改革は事実上失敗であった。(45%)

・農地改革は、自分の足で立つことのできる自作農を作ったという意味で成功であった。(84%)

・農業は国のもとになる職業なのだから、国家のために自分の本分をまもって、利益などあまり考えてはいけない。(32%)

・天皇は国の親のようなものであり、親と同じ気持ちで尊敬しなければならない。(87%)

・個人なくして国家なしという人がいますが、国家なくして個人なしというほうが正しい。(72%)

・学校では、子供の愛国心をもっと高めるように努力すべきだ。(86%)

・日本には、万世一系の天皇があるのだから、やはり神の国だ。(55%)

・アジアの指導者となるのは、インドや中国でなく日本である。(81%)

・この前の戦争は、やり方はまずかったけれども、その根本的なねらいは間違っていなかった。(51%)

・憲法を変え再軍備するのはよくない。(53%)

調査対象となった農家の世帯主およびその長男の8割強が戦後の「農地改革」を肯定している一方で、5割を上下する「行きすぎであった」あるいは「事実上失敗であった」とする回答もあった。

同じく外圧による明治維新改革後の「廃藩置県」を経た1873[明治6]年の「地租改正」の場合は、その三年後の12月9日に「三重県で地租改正反対の農民暴動、愛知・岐阜・堺県下に拡大。12・23鎮定、5万7千人処罰。」[『決定版20世紀年表』小学舘2001年刊]されたという。富山県下にまで波及することはなかったようだが、17年後の1900[明治23]年「1・18富山市で300人が市役所に押しかけ米価高騰の救済を強訴。以後各地で米騒動頻発。」[同『前掲書』]とある。埴生村で尋常小学校[4年制]を終えたばかりの祖父に当時の記憶があったかどうか、そもそも何歳で大阪での奉公に出かけ、何処で何をどのようにして料理の腕前を上げ、年期も明け、故郷の埴生に出戻って村の仕出し料理を手伝ったりしながら借地で田畑を耕すとともに籾摺り・精米を生業に家を構えるまでに至ったかなど聞いた覚えもなく、1918[大正7]年7〜8月にかけての魚津や水橋での米騒動が「越中の女一揆」として全国に報じられた事件についても聞いたことはなかった。

山際の埴生よりもいっそう山がちだった祖父の実家あたりで村民は様々な副業で生きていて、飯米は買って補ったりしていたのではないだろうか。

租税が米衲であろう金納に変わろうが、生活の苦しさはさして変わらなかったのじゃないか。奉公から出戻った祖父が村での自給自足を足場に籾摺り精米業を始めた遠因の一つを幼児期の生活体験に求めたいような気がする。宅地と作業場を合わせて二百坪あまりの土地と山際の三反ばかりの田んぼと畑から遠かった僅かな山林。家の西側を杉小柴で囲い、榛の木や桐や栗の木が西陽を遮り、背戸の庭の端っこの畑けの傍では無花果や柿や石榴が朝陽を和らげていた。

1912[明治45・大正元]年に埴生の家で生まれた父はどのような幼・青少年期を過ごし、いかなる経緯で外地の朝鮮植民地勤務を選んだのだろうか。1919[大正8]年2月に植民地朝鮮の京城で起こった独立示威運動[3・1運動:万歳事件]が朝鮮全域に拡大、1923[大正12]年9月1日の関東大震災の際に朝鮮人暴動の流言が広まって朝鮮・中国人の殺害、などのニュースも埴生村民の耳目に届いていたことだろう。

おそらく在阪丁稚奉公の年期が明けたであろう1900[明治33]年前後に実家に程近い埴生村に出戻って〈家〉を構えるまでに、虚弱な孫の目を見張らせるような祖父の生活力が当時では欠かせず、借地とはいえ住居と別に作業場も構えながら自家消費規模の田畑も耕す暮らしも1922[大正11]年頃の芸者を身請けした妻との死別で様変わりしたことであろう。11歳で実母を失った父のその後の就職先が内地ではなく朝鮮総督府勤務の警官になったのは、植民地勤めの方が給料や手当等が魅力だったからだ。京城暮らしの折に母は、父子家庭の貧乏暮らしゆえの職業選択だったと父が語るのを聞いたことがあったという。

1945[昭和20]年8月15日の祖父や母は、天皇による「玉音放送」は何を言っているのかよく聞き取れなかったが、「戦争に負けた」ことだけはよくわかったらしい。その数ヶ月後[12月9日]には農地改革の発端となったGHQによる「農地改革に関する覚書」が発表され、翌年の10月21日に農地調整法改正交付された。

父と母が植民地・京城の朝鮮総督府の官舎で結婚生活を始める前年、1939[昭和14]年の国家総動員法に基づく価格等統制令交付で祖父が営んでいた精米・米屋の営みはどのように変わったのだろうか。家屋の間取りの割に玄関が広くて土間と小さな陳列棚を置いた板の間に接して記帳場があり、どう見ても最初から住宅は小商いを営む家の造りだった。開店休業状態の棚に四合瓶入りの入浴剤が並んでいた記憶がある。街道を挟んで別棟になっていた精米作業場で手伝わされることも少なくなり、我が家の精米業は稼働の機会を失っていった。

戦前の祖父が商売のかたわら、どんな風に「飲む・打つ・買う」をくぐり抜けてきたのか詳細は分からないが、1945[昭和20]年6月に埴生で暮らす祖父のもとへ子連れで引き揚げてきた母にとって、家計そっちのけで有り金を株券に注ぎ込もうとする祖父の投資癖に困り果てたようだ。とりあえず遺族年金は生活費にまわし、5年余りの植民地支配の京城での結婚生活での蓄えそのほか、命からがら持ち帰った夫の弔慰金や退職金その他すべてを土地購入に充てたとのことだった。それも息子名義にしておけば、いくらなんでも義父は孫[名義]には手を出さないだろうと踏んでの企みだったようだ。

祖父は息子の縁談の際に分かったはずの地主と小作の家構えの違いを孫に知られたくなかったのだろうか。それにしても敗戦直後の農地改革で農地の買受け側にだったとはいえ、行政区域が違う売り渡し側だった嫁の実家に足を運ばなかったのはなぜだろうか。そんな両家が富山県内の農地改革の際にどんな思いをしたか聞き覚えがないけど、「親鸞上人」ほどではないが富山県福光町の「松村代議士」すなわち、現在の南砺市出身で第1次農地改革に農相として貢献した松村謙三(江藤淳『もう一つの戦後史』講談社1978年4月刊310頁:「農地改革の成功」対談相手の大和田啓氣の発言)には一目置いていたらしい様子は孫にも感じられた。

「かくゝ昭和二十二年七月より賣渡計画の承認を行い、昭和二十五年七月までには30,996町歩の賣渡を終了したのである。」(『復刻版 富山県農地改革史』不二出版1991年4月刊157頁)。目標とされた予定面積32,227町歩に対して40,368町歩の実績を残し、進捗率は124%と記されている。

第1回農地売買通知書の伝達式は、「昭和22年8月22日上新川郡新保村で挙行され」(同上157頁)、県農地部課長ほか新聞社その他関係者、富山軍政部ルイス農地主任官が臨席し「本日は歴史的な意義有る日である。これで世界のだれにでも、自分の所有する農地だと言明できるのである。」(同上158頁)との祝辞があった。

買受人代表から「解放された地主さんに感謝するとともに、新しい希望をもって一家そろって増産にはげみ、供出の万全を期する」(同前)との答辞があり、買受人の中の三人の夫人の一人からは「夫は出征中であるが、自力で一町歩を小作していたのである。それが自作となったのであるから、この喜びを早く夫に知らせたい‥‥‥」(同前)旨の談話があった。

我が家の場合は母がなけなしの有り金をはたいて宅地や田畑を借りる暮らしから、土地や作業場で働く場を所有する暮らしへと切り替えることで、祖父の投資癖の元手を絶って株券購入を断念させるのに都合が良かったようだ。

祖父や母から当時の我が家の田畑や宅地の購入経緯など詳しく聞いた覚えもないが、田畑や宅地の所有権を得ただだけの三反百姓が自作農として自立できるわけもなく、自営の精米業も立ち行かなくなりつつあるなかで、祖父は相変わらず新聞の株式欄を眺めるのが朝の日課のようだった。衰えた体力で「労働時間」を切り売りする「出稼ぎ」もままならず、“金で金を儲ける”方途に明け暮れるしかなかったのだろうか。

“三反百姓に何ができる”と揶揄されていたように、「家族労働を完全に農業で利用できる程度の経営」(大和田啓氣『秘史日本の農地改革』日本経済新聞社1981年5月刊25頁)という「小農」の規模からほど遠いのが我が家の現状だったということだ。春夏秋冬を食いつなぐ飯米や野菜などはなんとか自給自足できても、昭和50年代の暮らし向きを変えた“三種の神器”を迎え入れられるだけの現金収入が乏しかった。冷蔵庫や洗濯機は親戚からの払い下げを使っていたが、白黒テレビは村中に行き渡った後まで待たなければならなかった。

埴生から北西に外れた辺りの倶利伽羅トンネルを抜けて北陸線が街道に並行して東西に走っていて、石動駅を始発としていた加越能鉄道が支線を伸ばし、次の次の高岡駅から枝分かれしていた城端線の福野駅で乗り換え合流していた。東西両砺波郡を三本の路線で仕切ったような環状の内と外に民家が散らばった沿線風景が高校通学の車窓を彩っていた。

あれが「越中カイニョ式住宅」なるものであったと知ったのは、勤め始めた大学図書館の書庫で藤田元春の『日本民家史』に出会えたからだ。通学や通勤途上の車窓の眺めに呼応するような民家の記述頁を探し読みしたコピーもいつの間にか散逸してしまった。古本で買った手元の『増補版』[刀江書院、昭和17年刊]は囲炉裏の煙で煤けたように赤茶けて装丁も緩み、今にも崩れ落ちそうな古民家の佇まいを今に伝えているようだ。

敗戦直前に引き揚げてから25年間住み慣れた埴生の民家は神社仏閣を控えた街道沿いに並んだ入母屋の草葺か、切妻の瓦葺きがほとんどで板屋は少なく、散居村とは異なる様相を呈していた。幼少の頃に見飽きなかった近所の村人が草葺の傾斜に群がって行う屋根の葺き替え作業姿が鮮やかに残っている。里田の民家と山田の民家の規模はそれぞれ違っても木虫籠や格子戸などは共通していた。浅く緩い里田と冷たく深い山田の感触の違いも忘れられない。祖父にひ弱な手を引かれて街道をたどった古民家の庭先で競り売りの声が響いていた“市”が古物や骨董品が引き継がれる網の目のように回想される。

三歳で引き揚げてきたときは掴まり立ちもおぼつかなかったから、それまで住んでいた植民地京城での足が地に着いた身体感触はまったくたどりようもない。二歳ばかり上の姉だと朝鮮総督府の官舎のぼんやりとした佇まいとか、父の胡座や無精髭の感触が忘れられないと言う。母が持ち帰った数少ない父の遺品、握り艶の残る胡桃の実や三枚重ねの小さなルーペを握ったり、日本刀を作り直した式刀を振ったり、遺影に写っている制帽を実際に被ったら窮屈だったりしてなんとなく京城暮らしの父の〈身体〉を感じたような気がするだけだ。その一つ一つが自分の所有物というより母を経由した預かり物としか思えない。埴生から引越しに同意してくれた97歳だった祖父が選んでくれた庭木の一部を高屋敷の自宅前庭に移植した祖父が育てた庭木や数点の骨董品なども同じだ。

田舎での夏のお盆前の大掃除の際など、幼い日々に行き来した街道から通し柱と棟木と梁だけが透けて見えた民家の佇まい一軒一軒が、それぞれの物語を隠し持っているように思えた。小矢部市埴生の地を離れて14年後の1986[昭和61]年、市内で東に開く小さな谷間の試掘調査により、「今から約12,000年前の縄文時代創期から約2,300年前の縄文時代晩期まで、縄文時代全期間にわたる遺跡」[参照:邪馬台国大研究・ホームページ/ INOUES.NET/ 桜町遺跡]が発見されたニュースを知り、その後もネットで関連情報を覗いたりするようになった。

「北陸の縄文と観光 環状木柱列を尋ねて06 2014.05.22(木)」によれば、「桜町遺跡」の特徴として「谷川跡から全国初の加工材や道具。動植物の遺体が発見された。特に、建築部材とみられる加工材出土は全国初。」であり、時代的には「縄文早期〜江戸 特に縄文中期末〜後期初頭(4000年前) と 後期末〜晩期中葉(2800年前)」とされ、見所として「水場遺構から出土の木製品や木柱根」があげられていた。

これらによって当地一帯の民家と共同生活環境の筋道、初源へのルーツをたどれそうな可能性が無きにしも非ずのようだが、そこで暮らしてきた村民が営み築きあげてきた家族や村落共同体の幻想の関係性についてまでは踏み込むことができないであろう。

田畑をを耕し種を蒔いて世話に明け暮れ、その収穫物を口にして家族を養う村の暮らし。五感を超越するもの、それこそ自己および他者ともに渾然とする領域の感覚、かかる領域では自己と他者が観念[共同幻想]に過ぎなくなり、普段使いしている感覚という言葉とは区別されなければならない。究極のところ国家の状態ははどうあれ生き死には個人的なもの、敗戦直前の植民地[京城]で勤務中に感染した伝染病で殉職した父や、明治期の「スペイン風邪」[1918〜1920足掛け3年で3度も流行し、世界人口の1/3の4,800万人以上死亡]を生き延びた祖父は、「コロナ渦」[「2019年から世界が謎のウィルスに襲われ、これまで世界で五億人以上が感染し六〇〇万人以上の人がなくなり、すべての人がマスクをしている風景など誰が想像できただろう。」(A.クラーク『現れる存在』ハヤカワ文庫版2022年7月刊、監訳者あとがき]の泉下で、「罹患するときは罹患する、罹患しないときは罹患しない、罹患したら罹患したとき」と呟きはしないか。(2022年12月23日記/26日Web公開)

続・本の一言:街道と民家(11)ジャズと賢治と

「人に学ぶことはすべてセッションだ、といってもいいが、自然に学ぶ

のだってセッションである。そして自然よりもさらに自由な、新しい

自分たちの「自然」をつくるのがセッションの実践というものなので

あるはずだから。

賢治があらゆるものに常に耳を澄ませて、そのひとつひとつの存在

の音を聴き、そこへ丁寧に接していく、そのやさしい接し方こそが、

賢治流の日々のセッションなのである。」

(奥成 達『宮澤賢治、ジャズに出会う』

十代の終わり頃だが、低い山歩きから高い山登りにのめり込んだように、音楽でもラジオによる手当たり次第の聴き漁りがいつの間にかFEN[Far East Network=米軍極東放送]やNHKの音楽番組に的が絞られ、なんとなくジャズ番組を追っかけてエアチェックしてまで楽しむようになっていった。音源としてのLPレコードは高嶺の花だったが、音響装置の良し悪しより好きな音源を手元に置いていつでも聴けるような民家暮らしが夢になったようだ。

埴生の宅地だけじゃなく家並みの背後に広がる田んぼや山間の田畑や山林の所有権のことなど、1972[昭和47]年2月の札幌オリンピックの頃まで貧乏暮らしの床下にしまい込まれたままだった。老朽化した家屋の建て直しあるいは場所を変えて新居を持てるかが、自らの「結婚話」に絡めて切実になってきたからだ。

老朽化した家屋の修繕など一時的な費用の捻出は持ち山の杉の木を売ってなんとか工面できたが、家を建て替えたりするだけの材木を切り出せるような植林の規模にはほど遠かった。管球アンプやスピーカーを自作してまで音楽[ジャズ]にのめり込んでいる様子を見かねた母は杉材の売り上げの一部を、祖父に内緒でオーディオ資金の一部に回してくれたことがあった。母はまさか知らなかっただろうが、引き揚げ時に買い与えた一冊で息子は「ジャズ」という言葉に出会っていたのだ。『宮澤賢治名作選(上)』冒頭の「セロ弾きのゴーシュ」の22頁をめくって「何だ、愉快な馬車屋ってジャズか」のフレーズが目に響いたことがあったのだ。

仕事から帰ったとある夕方、玄関脇の板の間と記帳場を合わせて改装した鰻の寝床のような個室から隣接する茶の間にはみ出したフロア型スピーカーでジャズを鳴らしていたら、街道に面した玄関戸を開けて通勤帰りの若い男が入り込んできた。てっきりうるさいと怒鳴られると覚悟したら、いつも通りすがりに聴いていたものですが、ちょっと見聞させてくださいと上がり込まれたことがあった。

古くて小さな民家の造りであれば、四季おりおりに飛来する鳥や朝晩の家禽・家畜の鳴き声に、家族の諍いの気配や性の営みの律動から赤ん坊の産声まで漏れ聞こえてきたりする。村住まいの砂利を敷いた家の前の街道を往来する馬[牛]車のひずめの音が遠のいて自動車のエンジン音に入れ替わるとともに、田畑で牛馬が犁を引く作業音や足踏み脱穀機の響きが自動脱穀機で加速されたような耕運機の内燃機関の唸りなど、化石エネルギー革命のリズムが田舎の音風景を席巻していった。

おそらくジャズレコードを鳴らすたびに近所に筒抜けだったろうが、それまで苦情や迷惑な顔を見せられたことはなかった。大好きな奴がいる裏には必ず大嫌いな奴がいる。今後は自己都合だけで甘えちゃいけないと肝に命じた。祖父や実家の祖母の口真似ではないが、何事であれ良いも悪いもあざなえる縄の如しだ。いつか防音の効いたリスニング・ルームでジャズやそのライブ映像を楽しめるようになりたいとは念じつつ、とりあえずは勤務地の富山市内の裏通りで見つけたジャズ喫茶通いが積極的な暇つぶしになった。

古い手帳から抜き書きした1968年のジャズ関連メモから拾ってみると、1/19(土)ソニーロリンズ金沢公演、2/26(火)ニユーポート・ジャムセッション、6/6(木)松浦豊秋ピアノの夕べ@県民会館、8/27(火)ニユーポート・ジャムセッション、9/5(木)アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズ富山公演@市公会堂[太鼓好きだった母同伴]などの単独視聴ライブ以外に、サン・ラー『太陽中心世界』、オーネット・コールマン『タウンホール・コンサート』ほか3枚、『グリニッチ・ヴィレッジのアルバート・アイラー』に加え、ジョン・コルトレーンやチャールス・ミンガスの新譜LPや『ミントンズ・ハウスのチャーリー・クリスチャン』みたいな旧作LPを狭い自室の質素な音で聴いたりしていたせいか、やっぱりジャズは新・旧や有名・無名問わず気心通う連れとの“ライブが一番”が習い性になったようだ。鬼籍に入ってしまったジャズ・ミュージシャンの首都圏のみの来日公演など、借金してでも聴き逃さなければよかったのにと独身の頃を振り返ることもしばしばだった。

行き着けだったジャズ喫茶「ニューポート」では、国内外で活躍中のジャズバンドの新譜LPが聴けたりする時が何よりの喜びだった。出入り客のリクエストなどで聴き慣れ親しんだモダンジャズ畑では、マイルスのトランペットやコルトレーンにロリンズのサックスなどの響き以外にもいろんな楽器による当時活躍中のジャズ・ミュージシャン演奏のスタイルを聴き知って、よりいっそう好奇心が膨らみ、数少ないジャズ雑誌やラジオのジャズ番組などでモダンジャズ以前も聴き漁るようになった。勤め先の大学図書館では理学系キャンパス内の白髪のジャズ好き教授のことなどが噂さになったり、巷ではジャズやロックの区別も曖昧なまま、とにかく“不良少年・少女”が好む音楽の一言で片付けられていた。

ジャズLP以外をめったに掛けたことのなかったマスターが「こんなのがあるよ」と聴かされた一枚にはびっくりした。日を改めてレコード屋で買い求めて家でAB両面通して聴いたら、ジャズ以外で最初に打ちのめされたロック愛聴LPになった。ビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』(SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND. 東芝/Odeon 0P-8163)をレジに持っていった時の店員の怪訝な顔が忘れられない。クラシック好きの彼女は、まさかジャズ以外のLPを僕が買うなんて信じられなかったのだろう。「淋しい女」が収録されたオーネット・コールマンの『ジャズ来るべきもの』(The Shape of Jazz to Come�. Atlantic Record, 1959)に並ぶヘビーローテションの日々がしばらく続くことになった。

誰の何をどう聴きたいかなど絞り切れない田舎出のど素人にとって、越中売薬業からドロップアウトした雇われマスターO井さんの推薦盤や、客のリクエストが少ないセシル・テイラーのピアノ演奏その他“フリージャズ”とか“ニュージャズ”と呼ばれたLPに耳を傾けるひと時も面白くなってきた頃、好きなレコード持参で下宿に遊びに来てよと、夜間短大で知り合った野Gさんに声がけしてもらったのがカウント・ベイシー[1904.8.21〜1984.4.26ジャズピアノ奏者]率いるビッグバンド・メンバーが演奏するジャッズを聴き込むきっかけになった。ベイシー・バンド・メンバーの中でもとりわけ“クール”で“グルービー”なレスター・ヤング[1909.8.27〜1959.3.15テナーサックス奏者]のプレイとビリー・ホリデイの歌唱の虜になった。ホーンとブラスの掛け合いに挟まれたソロ演奏が魅力だと言うジャズ先輩格の彼のビッグバンド演奏の好みは、疾走感豊かなベイシー楽団より色彩感溢れるデューク・エリントン楽団にあったようだ。

ジャズ喫茶やラジオなどで滅多に聞けない古い音源はLPで聴くしかないということで、なけなしの小遣いをはたいて買った2枚組LPの1枚目にに針を下ろし、母が買ってくれたJBL製LE8Tから響いてきたテディ・ウィルソン楽団の“ブルース・イン・Cシャープ・マイナー”[Recorded by Teddy Wilson and His Orchestra in 1936/5/14, at Chicago, IL. :Teddy Wilson - piano,Roy Eldridge - trumpet,Leon Chu Berry - tenor sax,Buster Bailey - clarinet,Robert Lassle - guitar,Israel Crosby - bass,Sidney Catlett - drums;Reissued in Japan as the opening number of "The Teddy Wilson"(2 LP-set) by CBS Sony in 1973.=https://www.youtube.com/watch?v=Pegt7etzSJ8 ]の演奏が我がジャズ遍歴で遅れてやってきた“最初の一撃”になった。僅か数分間のスタジオ演奏に込められた参加ミュージシャンの圧倒的な“ブルース”表現。

大和明の演奏解説には「全編にわたって流れる I. クロスビーのベースが刻む印象的なブルース・コードのリズムに乗って、 T. ウィルソン、R. エルドリッジ、B. ベイリー、C. ベイリー、再び R. エルドリッジを中心とする三者のからみと、いずれ劣らぬ心にくいこむような素晴らしいソロの連続だ。この僅か12小節のソロの中心に、心の底から全表現能力をぶっつけた、ブルージーな濃縮したアドリブが脈打つごとく展開している。最後に残されたベースの音がいつまでも胸の中でうずいているかのようである。/まさに名演中の名演と言ってよいであろう。」と記されたいた。

主に歌伴を主としていたセッションバンドが器楽演奏に徹した凄さに痺れまくった。若かりし日に自転車乗りやスキー滑走を体得した瞬間に心身の奥底から湧きあがった一回性の嬉びとも違う〈身体〉的な感動とでもいえようか。

東北の民家をとりまく自然環境と北陸のそれとの違いに気づきはじめる前に、音楽への興味をかき立てられることになった宮澤賢治の童話「セロ弾きのゴーシュ」《https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/470_15407.html》に登場す擬人化された小動物たちと「金星音楽団」の未熟な団員であるゴーシュとの掛け合いは幻想的な「イーハトーヴ」で連夜の音楽現場に立ち会うようだった。

三毛猫がリクエストした「トロイメライ」には、西洋音楽かぶれを揶揄するかのように荒々しい「印度の虎狩」を弾いて蹴散らし、外国へ音楽修行に出かける前に正確な「ドレミファ」を習いたいといって西洋音楽文化に敬意を払う郭公には生半可な自分の弾き方が間違っているように思わされたり、小太鼓係の子狸に頼まれたジャズ譜『愉快な馬車や』を弾いて二番目の糸の遅れを指摘されてもジャズ的なシンコペーションでオフビートできず、最後の晩に訪れた病気の子鼠を連れた母鼠とのやりとりによって森の中の動物たちが音楽的身体効果をゴーシュのセロ演奏を盗み聴きすることで得ていたことをやっと知る。

岩手県内の街道を外れた擬人法による四次元植民地的空間では、「兎のおばあさん」や「狸さんのお父さん」や「意地悪のみみずく」みたいにイーハトーブの中で最も気に入った音源を探り当て、それこそ自分にあった〈命を刻むリズム〉だと確信できれば〈身体バランスの崩れ〉から癒えることがあるのだ。

詩集では『春と修羅』《https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/1058_15403.html》の通奏低音のように聴こえるジャズのウォーキング・ベースみたいにリズム化した〈詩的身体〉との共鳴現象があざやかな体験だった。

わたくしといふ現象は

仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です

(あらゆる透明な幽霊の複合体)

風景やみんなといつしよに

せはしくせはしく明滅しながら

いかにもたしかにともりつづける

因果交流電燈の

ひとつの青い照明です

(ひかりはたもち その電燈は失はれ)

(宮澤賢治「序」の冒頭/『春と修羅』)

それにしても横書きにした宮沢賢治の詩はリズムが損なわれるようで性にあわないのだが、〈童話〉から〈詩作〉に変移した「スケッチャー」としての〈歩行〉によって心的リズムが現象化されたように映しだされる「わたくしといふ現象」が「仮定された有機交流電燈」で青く灯す「名辞以前の世界」(中原中也/「宮澤賢治の世界」)を観想できるならば、詩人の「不貪慾戒≠デクノボー」という「修羅」が明滅する。歩き回ることによって「心象スケッチ」された風景や事象で身体化[概念化じゃなく]された言葉に共鳴する〈ほんとう〉とは何かをどこまでも探し求める「(あらゆる透明な幽霊の複合体)」。長編詩「小岩井農場」ではスケッチの対象が眼に見える自然から眼に見えない幻視の世界へと移っていく。

わたくしはなにをびくびくしてゐるのだ

どうしてもどうしてもさびしくてたまらないときは

ひとはみんなきつと斯ういふことになる

きみたちとけふあふことができたので

わたくしはこの巨きな旅のなかの一つづりから

血みどろになつて遁げなくてもいいのです

(ひばりが居るやうな居ないやうな

腐植質から麦が生え

雨はしきりに降つてゐる)

さうです 農場のこのへんは

まつたく不思議におもはれます

どうしてかわたくしはここらを

der heilige Punkt と

呼びたいやうな気がします

この冬だつて耕耘部まで用事で来て

こゝいらの匂のいゝふぶきのなかで

なにとはなしに聖いこころもちがして

凍えさうになりながらいつまでもいつまでも

いつたり来たりしてゐました

さつきもさうです

どこの子どもらですかあの瓔珞をつけた子は

《そんなことでだまされてはいけない

ちがつた空間にはいろいろちがつたものがゐる

それにだいいちさつきからの考へやうが

まるで銅版のやうなのに気がつかないか》

(宮澤賢治「小岩井農場 パート九」より抜粋/『春と修羅』)

人間の感覚では触れられない世界が「der heilige Punkt 」[聖なる地=The holy place]ということなのだろうか。幼虫から蛹をへて蝶になるように、宗教から恋愛をへて性欲へと通底する変態リズムが宮澤賢治の生涯と作品を律する〈場〉としての自然の景物が立ち現れる異次元空間が垣間見られている。「人間の生活には、「労働」と「思索」と「性欲」の三つの要素がある」と「羅須地人協会」を訪ねた森惣一に語った[山折哲雄『デクノボーになりたい:私の宮沢賢治論』小学館、2005年、189頁]とあるが、おそらく宮沢賢治自身はその「三位一体」の有り様を江戸から明治にかけて跨ぎ越した折に取りこぼしてきた事態に敏感であったに違いない。

食糧増産のために明治政府が岩手山南麓の荒野を開拓し、機械化による効率化の実現を目指した西洋式大農場の現場へ何度か宮澤賢治も足を運んだようだが、「耕耘部」では蒸気機関の力でケーブルに繋がれた犁を引く「スチーム・ブラウ」という英国製大型農業機械などヨーロッパ式の進歩した農機具が積極的に導入されている様相だけでなく、そこで働いている農民の[おそらく小作農とは違う?]労働形態にもに注目したのだろう。

農場の不思議な「聖なる地」にたいして「聖なるこころもち」でいったりきたりしながら、さっきの仏教的な装身具を身につけたどこかの子らには、だまされがちな異空間の多種多様な存在に気づきながらも考えの過程が固着しているのに気がつかないか、と内的スケッチをほどこさずにはいられない。

もしも正しいねがひに燃えて

じぶんとひとと万象といつしよに

至上福祉にいたらうとする

それをある宗教情操とするならば

そのねがひから砕けまたは疲れ

じぶんとそれからたつたもひとつのたましひと

完全そして永久にどこまでもいつしよに行かうとする

この変態を恋愛といふ

そしてどこまでもその方向では

決して求め得られないその恋愛の本質的な部分を

むりにもごまかし求め得ようとする

この傾向を性慾といふ

すべてこれら漸移のなかのさまざまな過程に従つて

さまざまな眼に見えまた見えない生物の種類がある

この命題は可逆的にもまた正しく

わたくしにはあんまり恐ろしいことだ

けれどもいくら恐ろしいといつても

それがほんたうならしかたない

さあはつきり眼をあいてたれにも見え

明確に物理学の法則にしたがふ

これら実在の現象のなかから

あたらしくまつすぐに起て

(宮澤賢治「小岩井農場 パート九」より抜粋/『春と修羅』)

前述の宮澤賢治が言う人間生活の三要素を音楽的に翻案すれば、“ブルーズ”と“霊歌”と“ジャズ”ということになりはしないか。

作品の言葉は読むものに意味の表情をつくらせる。このばあい言葉がなにも意味していないのに、意味がひとりでにつくられているのが最上なのだ。言葉が意味を与えることと、言葉が存在の輪郭を与え、その輪郭から意味が湧きあがってくることとはちがう。前者は言葉の機能がつくりだした〈意味〉だし、後者は言葉が存在をつくりだし、その存在がうみだした〈意味〉だといえる。言葉がつくりだした機能の〈意味〉と存在の〈意味〉のあいだには、いくつもの階層があるにちがいない。

(吉本隆明「父のいない物語・妻のいる物語」/『宮沢賢治』筑摩書房、1989年、69頁)

つゝましくいとつゝましくその一一の

一二平方デシにも充たぬ

小さな紙片をへめぐって

或いはその愛欲のあまりにもやさしい模型から

胸のなかに燃え出でやうとする焔を

はるかに遠い時空のかなたに浄化して

足音軽く眉も気高く行きつくし

あるひはこれらの遠い時空の隔たりを

たゞちに紙片のなかに移って

その古い欲情の香を呼吸して

こゝろもそらに足もうつろに行き過ぎる

(宮澤賢治「浮世絵展覧会印象 一九二八、六、一五」部分)

「浮世絵展覧会」の現場を突き抜けるように透視しているのは、忘れたことさえも忘れてしまって名づけることもかなわない《過ぎ来し方の身体経験の世界》ではないのか。

かって詩人の菅谷規矩雄が『詩的リズム』(大和書房、1975年、215〜216頁)で、宮澤賢治の詩の原理となるリズムの根源をさぐりだし、「わたしたちは《春と修羅》第一集にいたるまでの宮沢賢治の、詩的リズムの推移を」、イ.五七五七七(短歌)→ロ.7・3・4(短歌的終止)→ハ.3・4・4・3(俗謡系)→ニ.3・3・7(わらべうた系)→ホ.4・4・7(仏教歌系)→ヘ.十五音=律として、その推移をえがいてみせてくれた。

その『第一集』中の長詩「小岩井農場」では、推移した「十五音=律」のリズム構成を外す破調をシンコペーションにしてよりいっそう〈心象スケッチ〉を深くひろげてみせている。「宮沢賢治における十五音=律は、四拍子四小節から二拍子八小節へとテンポを圧縮してゆくダイナミックな強弱リズムの原型をぬきにしてはありえないものであるーーその意識ののするどさが、かれを他の近代詩人からきわだたせる。《原体剣舞連》のdah-dah-dah-dah-dah-sko -dah-dahにひとつの証左をみてもいいーーとはいえこのリズムを、詩の批評のもんだいとして理論的に説ききることはたやすくないのである。」[同前掲書、216〜217頁]

かって吉本さんは「ニ」のリズムについて、政治や社会的な主題を失った大正期大衆ナショナリズムの特徴として指摘されていた。

あゝ浮世絵の命は刹那

あらゆる刹那のなやみも夢も

にかはと楮のごとく敏感なシートの上に

化石のやうに固定され

しかもそれらは空気に息づき

光に色のすがたをも変へ

湿気にその身を増減して

幾片幾片

不敵な微笑をつゞけてゐる

(宮澤賢治「浮世絵展覧会印象 一九二八、六、一五」部分)

「昔は時の方が特殊で空間や場、刹那が普通だった。生活、身体観も然り。/夕煙/今日はけふのみ/たてておけ/明日の薪は/あす採りてこむ/日本人はなぜ古文が読めなくなっ‥‥‥」(光岡英稔@ツイッター)たということだ。

モースは北海道の小樽で、おそるべき体力を持った老婆に出会った。彼女は天秤棒をかついで帆立貝を行商しているのだったが、その荷はモースと彼の日本人の連れが持ち上げようとしてもどうしても上らぬほど重かった。彼らが断念すると老婆は静かに天秤棒をかつぎあげ、丁寧にサヨナラをいうとともに、「絶対的な速度」で往来を立ち去っていったのである。「この小さなしなびた婆さんは、すでにこの荷物を一マイルかあるいはそれ以上運搬したにもかかわらず、続けさまに商品の名を呼ぶ程、息がづづくのであった」。むろんこの老婆は当時の小樽の「魚売り女」の中で、特別の力持ちだったわけではなかろう。

(渡辺京二「労働と身体」/『逝きし世の面影』平凡社、2005年、146頁)

詩集『春と修羅』や童話『風の又三郎』、『注文の多い料理店』、『銀河鉄道の夜』など宮澤賢治作品のあちこちからノイズのように漏れ聞こえる風の音。言葉以前の言葉みたいに、1924[大正13]年8月10、11日の自作劇四本立て公演のなかの「ファンタジー:ポランの廣場」で山猫博士が「おいおい、そいつでなしにキャッツホヰスカアといふやつをやってもらいたいな。」で始まるオーケストラが演奏する舞台は1920年代の6月30日のイーハトヴォ地方が想定されているが、幕開けのト書きで指定されるレコード「♪ Hacienda, the society Tango」同様、引用音源は当時の「シカゴジャズ」ということだ[参考:賢治の「ジャズ」の情報源はシカゴ?(destupargo’s blog) https://destupargo.hatenablog.com/entry/2022/08/27/093912]。何事も詮索好きだったといわれる宮澤賢治は、そもそも「ジャズ」が発祥の地とされるニューオーリンズのストーリーヴィル地区の娼館での《性的結合》に由来することを知っていたのだろうか。

当時の日本人にとって、男女とは相互に惚れ合うものだった。つまり両者の関係を規定するのは性的結合だった。むろん性的結合は相互の情愛を生み、家庭的義務を生じさせた。夫婦関係は家族的結合の基軸であるから、「言葉の高貴な意味における愛」などという、いつまで永続可能かわからないような概念にその保証を求めるわけにはいかなかった。さまざまな葛藤にみちた夫婦の絆を保つのは、人情にもとづく妥協と許しあいだったが、その情愛を保証するものこそ性生活だったのである。当時の日本人は異性間の関係をそうわきまえる点で、徹底した下世話なリアリストだった。だから結婚も性も、彼らにとっては自然な人情にもとづく気楽で気易いものとなった。性は男女の和合を保証するよきもの、ほがらかのものであり、従って恥じるに及ばないものだった。

(渡辺京二「身体と性」/『逝きし世の面影』平凡社、2005年、321〜322頁)

1926[大正15]年の作品「ジャズ 夏のはなしです」[参考:雑誌発表形《https://ihatov.cc/haru_2/183_1.htm》]の別テイクみたいな未発表作品「岩手軽便鉄道 七月(ジャズ)」に《騎士の誓約強いベースで鳴りひびかうが》とあるが、当時の宮澤賢治はいったいどのような「シカゴジャズ」を聴いていたのだろうか。リスムセクションの一角を担っていたのは息を吹き込む「チューバ」か指で弾く「ダブルベース」いずれだったのだろうか。また同時期当地ではやっていた「シカゴ・ブルース」は宮澤賢治の耳に届いていたのかいなかったのか。レコードだけでなく浮世絵の春画などいずれも収集するだけでなく、コンサートを開いたり、勤務先の職員室で同僚に見せるなど身体的に開かれた関心の構造の先には何があったのだろう。(2023年2月28日記/3月12日Web公開)

続・本の一言:街道と民家(12)鉄道とブルーズ

「私の考えは少し違う。私たちが音楽から感得するその呼吸と脈拍と起伏は、

まさに自分自身の呼吸と脈拍と起伏そのものではないか。つまりリズムであ

る。生命はリズムの循環に支配され、かつ駆動されている。肺の起伏、心臓

の鼓動、筋肉の収縮のインパルス、セックスの律動、これらはすべて生命を

刻むリズムであると同時に、私たちに自分のいのちの実在性を確認させる音

でもある。つまり、音楽とは、私たちが外部に作り出した生命のリズムのレ

ファレンスなのだ。文字通り、音楽とは生命のメトロノームなのである。そ

のことについてワトソンと話してみたかった。」(福岡伸一『新版 動的平衡

3:チャンスは準備された心にのみ降り立つ』小学館新書、150頁)

台湾や朝鮮半島の支配を強化する一方で日本のシベリア出兵など植民地主義の時代に、アメリカ南部で西洋植民地主義と黒人奴隷制が結びついたクレオール文化を源とするディキシーランドジャズ[宮澤賢治がシカゴ・ブルーズを聴いていたかどうかは不明]が北上してシカゴで開花した響きが、宮沢賢治の「イーハトーヴ」にまでとどいていたのだ。

宮澤賢治が短編童話「ポラーノの広場」をもとに、1924[大正13]年に自身で戯曲化した「ポランの広場」の幕開けには、当時米シカゴで人気のダンスオーケストラを率いたポール・ピースというジャズマンの曲を流すよう指定がある。

また、戯曲中に登場する山猫博士が「キャッツホヰスカア(猫のひげ)」という曲をリクエストする場面も出てくる。ディキシーランドジャズ風で、やはりシカゴのバンドが演奏している。

(佐々木孝夫「宮沢賢治の愛聴盤を解明◇250枚計113曲を収集・復刻、ジャズ好きの顔も◇/『日本経済新聞縮刷版2022-9』2022年(令和4年)9月14日(木)文化40)

夜間短大の学生だけでなく、暇を見つけては入り浸っていた地下のジャズ喫茶の出入り客の中には数少ない学生活動家[崩れ]や吉本隆明『共同幻想論』の読者も紛れ込んでいたり、交友が生まれた中には街頭行動だけでなく、同人雑誌仲間やスキー仲間に発展した僅かな人たちもいた。年金生活者になってから読んだ翻訳ジャズ本のちょっとした言葉ーー「自分の現実を忘れる」ことと「自分の現実をとりもどす」ことへの要求には娯楽音楽が送り返してくるものを受け入れること、受けつけないことの両面への要求でもある。ーーが滅多に振り返ることもない当時のジャズ喫茶の雰囲気を思いおこさせた。

1960年代後半の来日ジャズミュージシャンの北陸公演だけだなく、閉店後のジャズ喫茶での地元ミュージシャンによるジャムセッションにも足を運んだが、ラジオで流れてくるロックミュージシャンなども含め、有名無名を問わず大衆的な人気に程遠いジャンルの演奏家達が将来的にどうやって食っていくのかなど、世間離れしたような若い生き様が気になったりした。国内のあちこちを流し歩いてきて、たまたま「ニューポート」に居ついたというウェイトレスと仲良くなり、彼女が読みたい本が勤務先の図書館にあって又貸ししたりしたこともあった。

読み終えた本をマスターに預けて、彼女は“さすらい”街道伝いにどこかへ去ってしまい、かって列車と街道伝いに民家に売薬を配って歩いたことのあるマスターは“ジャズ”配置業に乗り換えたみたいに隣県の香林坊でジャズ喫茶をやると言って去って行った。

当時のジャズ喫茶で掛かるLPは、地元だけじゃなく講習会や出張などで探し訪れた他所の場合もほとんどだったが、名演/名曲が収録されがちだったA面が定番だった。ジャズ喫茶でよくリクエストして聴いていたエリック・ドルフィー[bcl,as,fl奏者、1928.06.20〜1964.06.29]が『ラスト・デイト:ラスト・レーコディング』(マーキュリー/日本ビクター SMX-7009)のB面最後で「When you hear music ,after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again[音楽は終わると空中に消えてしまう。もう一度とり戻すことはできない。前掲レコード解説:油井正一]」と、自身の吹くバスクラリネットやアルト・サックスなどを自在な絵筆のように空に描き終えたドルフィーの言葉が、それまでジャズ的季節を潜っていた自らの〈身体〉を我に返らせるように聴こえた。

岩手軽便鉄道 七月(ジャズ)

一九二五・七・一九、

ぎざぎざの斑糲岩の岨づたひ

膠質のつめたい波をながす

北上第七支流の岸を

せはしく顫へたびたびひどくはねあがり

まっしぐらに西の野原に奔けおりる

岩手軽便鉄道の

今日の終りの列車である

ことさらにまぶしさうな眼つきをして

夏らしいラヴスィンをつくらうが

うつうつとしてイリドスミンの鉱床などを考へようが

木影もすべり

種山あたり雷の微塵をかがやかし

列車はごうごう走ってゆく

おほまつよひぐさの群落や

イリスの青い火のなかを

狂気のやうに踊りながら

第三紀末の紅い巨礫層の截り割りでも

ディアラヂットの崖みちでも

一つや二つ岩が線路にこぼれてようと

積雲が灼けようと崩れようと

こちらは全線の終列車

シグナルもタブレットもあったもんでなく

とび乗りのできないやつは乗せないし

とび降りぐらゐやれないものは

もうどこまででも連れて行って

北極あたりの大避暑市でおろしたり

銀河の発電所や西のちぢれた鉛の雲の鉱山あたり

ふしぎな仕事に案内したり

谷間の風も白い火花もごっちゃごちゃ

接吻(キス)をしようと詐欺をやらうと

ごとごとぶるぶるゆれて顫へる窓の玻璃(ガラス)

二町五町の山ばたも

壊れかかった香魚(あゆ)やなも

どんどんうしろへ飛ばしてしまって

ただ一さんに野原をさしてかけおりる

本社の西行各列車は

運行敢て軌によらざれば

振動けだし常ならず

されどまたよく鬱血をもみさげ

……Prrrrr Pirr!……

心肝をもみほごすが故に

のぼせ性こり性の人に効あり

さうだやっぱりイリドスミンや白金鉱区(やま)の目論見は

鉱染よりは砂鉱の方でたてるのだった

それとももいちど阿原峠や江刺堺を洗ってみるか

いいやあっちは到底おれの根気の外だと考へようが

恋はやさし野べの花よ

一生わたくしかはりませんと

騎士の誓約強いベースで鳴りひびかうが

そいつもこいつもみんな地塊の夏の泡

いるかのやうに踊りながらはねあがりながら

もう積雲の焦げたトンネルも通り抜け

緑青を吐く松の林も

続々うしろへたたんでしまって

なほいっしんに野原をさしてかけおりる

わが親愛なる布佐機関手が運転する

岩手軽便鉄道の

最後の下り列車である

エリック・ドルフィーのアドリブ演奏後[前掲レコード収録]の「言葉」に共鳴するかのような宮澤賢治の〈鉄道ジャズ〉詩の別バージョンだが、1926[大正15]年8月の『銅鑼』7号に発表された「「ジャズ」夏の話です」では《尊敬すべきわが熊谷機関手の運転する/銀河軽便鉄道の最終の下り列車である》となっていて、1925[大正14]年7月19日付の未発表詩稿「岩手軽便鉄道 七月(ジャズ)の《わが親愛なる布佐機関手が運転する/岩手軽便鉄道の/最後の下り列車である》と異なっているから、それぞれの鉄道ジャズ軌道は重なり合いながらも機関手がまるで《演奏者》のように違っている。いずれも〈身体を〉癒すように響いてくる〈鉄道ジャズ〉詩だが、宇宙とは違う地上の軌道では《騎士の誓約強いベース》がーーこれまで聴いたことのあるシカゴ・ジャズ・ライブCDに例えるなら「Hines/Spanier All Stars “Chicago Dates” sToryville STCD 6037」で聴けるPops Foster(string bass)の演奏のようにーーブンブン駈けぬけるようにリズムを刻んでいるようだ。

シグナルもタブレツトもあつたもんでなく

とび乗りのできないやつは乗せないし

とび降りなんぞやれないやつは

もうどこまででも載せて行つて

北極あたりで売りとばしたり

銀河の発電所や西のちぢれた鉛の雲の鉱山あたり

監獄部屋へ押し込んだり

葛のにほひも石炭からもごつちやごちや

接吻(キス)をしやうが詐欺をやらうが