DRAKE MODEL 2880 2GHz Downconverter

ドレーク 2880 ダウンコンバーター(本来このコンバーターは、2.5GHzを使用して一般家庭加入者にMMDSシステムで画像やデータを配信する受信専用のユニットです。)がアマチュア無線の市場に出て数年たちます(私がはじめて見たのは1996年末で、盛んに改造したのは1997年〜1998年頃)が、価格の安価な事や改造が簡単で色々と私たちマイクロウェーバーやサテライターに楽しみを与えてくれ浸透してきました。

最近は、その動向も落ち着いていたのですが、AO−40の稼動がその市場を動かしているようです。

軽微な改造のみで、簡単に衛星から発射されているビーコンが受信できる機器としてサテライターの間でも見直されているようです。

※ 私の手元にあるデーターシートによると、製造は1993年の1月に行われており次のような表記がありました。

MODEL:2880 DATE:93/01/27 SERIAL No:33503463 TAKEN BY:S.K. CURR:194mA

| FREQ(GHz): | 2.500 | 2.593 | 2.686 |

| GAIN (db) : | 25.5 | 27.5 | 25.6 |

| NF (db) : | 3.69 | 2.47 | 2.77 |

ドレーク コンバーターの仕様

・使用電源 ;+13V〜24V

消費電流 約190mA

・使用周波数帯 ;2.5GHz〜2.686GHz

(2.4GHz〜2.7GHz) ただし無改造だと2.4GHz付近での感度は悪い

・IF出力周波数 ;222MHz〜408MHz

(約140MHz〜400MHz)

・NF ;3db

・LNB利得 ;24db

・基板サイズ ;7.5cm×6cm

無垢のままだと上記のような仕様になります。

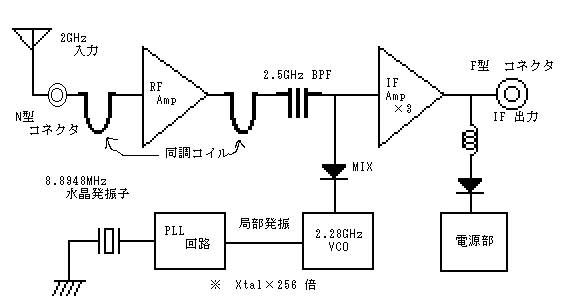

コンバーターの構成図 コンバータの説明書参照

局部発振は、上図のようにVCOにPLL回路との基準比較を行い2.28GHzを安定(変動周波数±30Hzらしい)に発振しています。

VCO電圧と発振周波数との関係は次のように紹介されています。

| VCO電圧 | 0V | 5V | 10V | 12V | 15V |

| 周波数 | 2.00GHz | 2.26GHz | 2.43GHz | 2.49GHz | 2.53GHz |

局発特性

| 出力レベル | +12dbm | ノイズレベル | ±40KHz/-45db | 変動周波数 | ±30Hz |

| 出力周波数 | 2.28GHz | スプリアス | 2倍 -20db 3倍 -40db | 周波数調整 | トリマーにより±700KHz程度 |

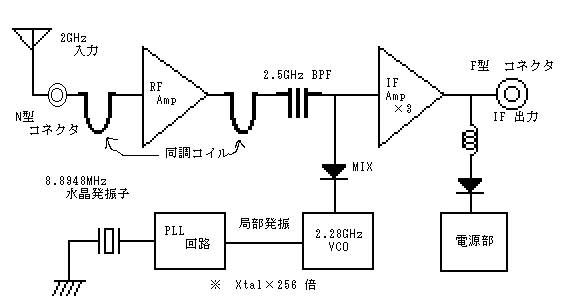

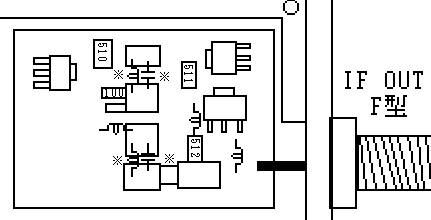

ケース内部の概略配置

RF IF の特性

| RF 入力 | 入力 レベル | RF Ampレベル | RF Amp利得 | IF 出力 | 出力 レベル | LNB 利得 |

| 2.4GHz | -50dbm | -39dbm | +11db | 120MHz | -43dbm | +7db |

| 2.5GHz | -50dbm | -37dbm | +13db | 220MHz | -27dbm | +23db |

| 2.6GHz | -50dbm | -37dbm | +13db | 320MHz | -26dbm | +24db |

| 2.7GHz | -50dbm | -37dbm | +13db | 420MHz | -28dbm | +22db |

この特性表からも判るように、2.4GHz帯で使用する場合は、若干調整する必要が有る事が判る。

2.4GHz帯で使用するための改造

① RF Amp部の改造

この部分は、特性表にも有るように利得の低下は2db程度で、改造に自信の無い方は無理に触ってみる必要も無いかもしれません。

2.6GHz位に同調点があるようで、同調用のマッチングコイルの長さを全長で6mm程度に少し長くする事で利得向上が見られるようです。

|

・RF Ampの入力側のマッチングコイルを カッターナイフでカットする。 ・カット後替わりに、エナメル線等で (0.1〜0.2mmΦ)U字状にハンダ付 けする。 長さは6mm程度 |

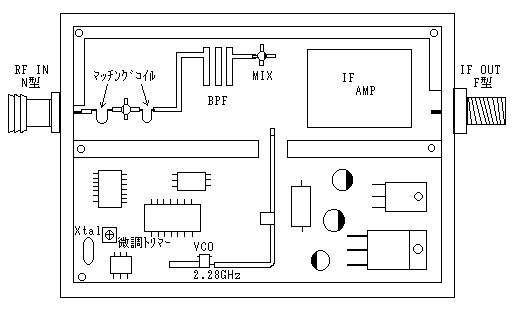

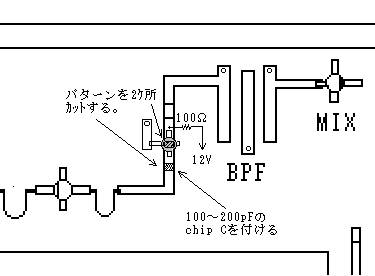

② IF Amp部の改造

このコンバーターは、このまま2.427GHzで使用するにはIF周波数が149MHzとなり、極端にその利得が低下します。

これは、IFAmp部の特性が200MHz以上に回路設定されている為のようで、下図のようにする事で大きな改善が見られる。

Xtalを取替えることで、次のように変更できます。

Xtal 8.914MHzで 2427.00MHz------->145.00MHz

Xtal 8.8125MHzで 2400.50MHz------->144.50MHz

となり、衛星通信には後者のXtalに交換すると良い事になります。

|

・左図の※印のコンデンサとコイルを 取り外す。 ・他のパーツに損傷を与えぬように慎 重に作業する。 ・この作業によりIF出力が15dbm程度の 改善を見る事が出来る。 IF 出力 -28dbm |

③ デバイスの追加による利得向上

① ②の改造を施す事で、それなりには使用できると思いますが,更に利得向上をする為にはストリップラインを改造しデバイスを追加する必要が有ります。

基板はコンパクトに出来てますから、入出力が50Ωに整合されてしまっているミニサ-キット社のMMICのERA-3やHP社のMGA-86576が良いとされていますが、以外のデバイスでも使用できます。(スタブ要)

|

・左図のストリップラインにデバイスが乗るようにラインを 2個所カットする。 ・図のようにその1個所にERA-3等のデバイスを乗せる。 ・もう1個所には200PF程度のチップコンデンサを付ける。 ・デバイスの2個所のアースライン(ソースリード)のうち1 本を短く切ってしまう。 ・電源は、図のように100Ω程度の抵抗を介して加える。 ・電源を空中配線するときは、配線場所により利得やNF に影響するので場所に配慮する。 ・通常デバイス(GaAsFET)を使用するときは、カットする 場所の間隔を取りスタブを付ける事に配慮し、ゼロバイアス 回路が望ましい。 ・これにより、NF=2.5bd Gain=35dbを実現できます。 |

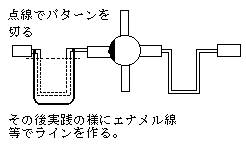

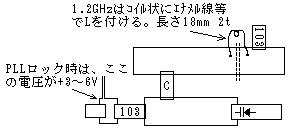

VCOの発振周波数の変更改造

2.5GHz前後の周波数で発振周波数を変更したい場合は、前述のようにXtalを目的周波数の1/256に変更するだけでなにもしなくても良いでしょう。

しかし、それ以外の周波数で利用したい場合は若干の改造が必要に成ってきます。(表現が悪いかもしれませんが、前述の表のように、無改造では、2.5GHz前後しか安定に発振しません。)

|

・1.28GHzを発振するには、左図のようにストリップラインを カットしてエナメル線等のコイルにする。 Cの値を10PF程度に付替えする。 水晶は5MHzに付替え。 ・1.8GHz程度の場合は、Cのみを5PF程度に付替えする。 ・2.4GHzの場合はCを1PFに交換する。 ・左図の電圧範囲を外れるとPLLのロックが外れる。 |

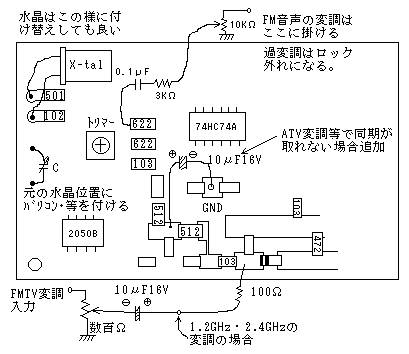

コンバーターに変調を掛ける

|

・このコンバータをビーコンや送信機として利用する場合 |