吉本さんがお亡くなりになったニュースを聞きおよんで、日頃から手や眼にした吉本隆明著作の2次情報を掲載してきた「隆明網」の著作リスト作業がつんのめりそうだったとき、横浜の甥から関東圏で配られた「訃報」掲載各紙の朝・夕刊記事の束が届いた。水避けフォルダーには小さく「元気を出してください」と書いた付箋が貼ってあった。

気を取り直すようにはじめた、ブログなどのネット媒体や新聞から週刊そして月刊誌へと掲載の場が拡散する「追悼記事(文・特集)」を追いかけたリスト作成の漏れを、三月書房店主や猫々堂主人に埋めてもらったりしながら、途絶えた〈新著作リスト〉の〈書誌的空白〉が半年あまりに。

追っかけ吉本著作の読みさし書誌データの打ち込み作業記録みたいな『隆明網(隆明・ウェブ)』をはじめる前の「吉本隆明」とのであいはどのようにはじまったのだろう。

1962(昭和37)年5月に地方大学の図書館に職を得て、本や雑誌をあつかう仕事にたずさわるようになってからのこと。たまたま読みあさっていた太宰治の「ヴィヨンの妻」が発表された雑誌『展望』(筑摩書房)の復刊を知り、それで継続購読しはじめてほどなく、吉本隆明の頁を見つけ、たちまち傍線や「」や<>などの印をつけて読み返しては、次が読みたくて仕方がないという駆け出し読者のひとりになった。

その前から追っかけていたお気に入り海外ジャズメンの演奏みたいに、市内のジャズ喫茶でひたすら輸入盤新譜の入荷を待ったような網では吉本著作情報が拾えず、新聞や雑誌の出版広告が気になりだした。大学キャンパス内の生協書籍部や市内の本屋だけではなく、出張先でも古本屋をのぞいたりするようになった。

図書館に出入りしていた当時の学生の吉本著作の貸出・返却が目立たないような五福キャンパスで、時には千人を超えたりした学内デモに石を投げたら吉本読者にも当りそうな雰囲気だった。

1970(昭和45)年の4月に、富山市内の本館から高岡市内の工学部分館への配置換えを命じられ、ちょうど刊行中だった『吉本隆明全著作集』(勁草書房)が分館の書架に並んでないことに気づいた。分館運営委員会提出用の「学生用図書購入リスト(案)」に書き入れて選書しておいたことなど忘れ去ったある日の昼休み、工学部の活動学生の一人に訪ねられ面食らった。吉本著作を蔵書に入れたことへのお礼かたがた、反対派学生の実力行使に遭ったりしていないか確かめにきたのだった。

その頃かかわりあった同人誌仲間や、分館事務室に出入りしはじめた紀伊国屋書店富山営業所の新人社員とも吉本を語り合ったり、数年後に出戻った本館の新入職員にも吉本読者がいたり、さまざまな吉本読者の声に耳をそばだて、「否応なしにこの世界で生きていかねばならない」いま・ここに・あることのあてどなさの渦に巻き込まれるたびに〈信〉や〈真〉をめぐる言葉を秘めた著作の頁を探した。雑誌掲載著作の拾い読みから思潮社版『吉本隆明詩集』をはじめとした単行本へ、そして勁草書房版『吉本隆明全著作集』へと聳え立つように見えだした吉本著作の書誌的山脈への数ある登り口のひとつを、『初期ノート 増補版』(試行出版部)の「短歌四首」に見つけた。

勤め先の書庫のさほど多くなかった吉本著作の背表紙が特別な眺めになり、いつの間にかレコードを売ったりした金で買って読むだけじゃなく、吉本主宰の『試行』の直接予約購読にも手をのばした。著者自筆らしき封筒の宛名書きや奥方の事務連絡葉書の書き込みに、雑誌に書かれたものや本になったのを見つけて買うのとは違う手触りを覚えた。後々に出かけた吉本講演を録音し、模造紙をつないだ直筆レジュメを写し撮ったり、テープを起こして講演主催者や著者に送った内容をWebに載っけたり、書かれたものから語られたものまで奥行きが深まる吉本著作書誌を立体的に閲覧できる仕組みの模索が続いた。

吉本著作にたどってみた「魚津」や「立山」をめぐる文言には見えない称名滝に近い称名小屋あたりの尾根筋から、立山登山の初歩みたいに大日岳を目指したりしていた読者心に響いたのだろうか。「紫陽花の花のひとつら手にとりて越の立山われゆかんとす」(『初期ノート 増補版』)が目にとまった。そしてまた「六月にうつる紫陽花の色のようか」(「時のなかの死」)のフレーズをふくんだ詩のなかでも見かけることとなった。

ひとはどのようにして画布のごとき死から

のがれた生をみつけたか

ささいな愉しみと食べものの味覚

抱く手やまなざし

産みだされた幼児の酷似

こころの釘にひっかかった借財

そのひとつに重たい時間をつけて

しだいに死は死のまま生をつみあげた

残酷な八月の停止を忘れ

〈一九四五年八月のノートから

紫陽花の花のひとつら手にとりて

越の立山われゆかんとす

手をとりてつげたきこともありにしを

山河も人もわかれてきにけり〉

物の怪のような大豆かすに

失調した五年

を裏切るような思想のデータを憎悪した十年

さて時のなかで生はひとつの価値をなす

(「時のなかの死3」のはじめの部分)[『ユリイカ』5(8)1960.08.01]

著者が勤労動員先だった魚津の日本カーバイドで過ごしたあいだの一時、作業仲間と息抜きに立山に出かけて「称名ホテル」を営む夫婦像に心動かされてほどなく、1945(昭和20)年8月15日の敗戦を機にじぶんの無知を思い知らされ、絶望と苦悩が敷き詰められた茨の道から世界を把握する方法を探し求めた研鑽の日々のひとこまを、一握りの書誌的遡行と引用で偲びたい。

*1959年8月「十四年目の八月十五日」、『新刊ニュース』昭和34年8月号[『吉本隆明全著作集5』]

「敗戦のとき、まだわたしはひとりの学生であった。ただ、学業を正規にやったのは数ヵ月で、もっぱら動員にかり出されて生産線にいた。十四年前の八月十五日は辛い日であった。学問をろくにしたことがない学生が、まったく価値崩壊に出遇って、途方にくれたまま、生産線から学校へ復帰しようとしていた。」

*1959年12月「戦争と世代」、『自由劇場』3[『吉本隆明全著作集5』]

「敗戦の日、わたしは動員で、富山県魚津市の日本カーバイドの工場にいた。その工場には、当時の福井高等工業学校の集団動員の学生と、当時の魚津中学校の生徒たちがいた。わたしは天皇の放送を工場の広場できいて、すぐに茫然として寮へかえった。何かしらぬが独りで泣いていると、寮のおばさんが、「どうしたのかえ、喧嘩でもしたんか」ときいた。真昼間だというのに、小母さんは、「ねててなだめなさぇ」というと布団をしき出した。わたしは、漁港の突堤へでると、何もかもわからないといった具合に、いつものように裸になると海へとびこんで沖の方へ泳いでいった。水にあおむけになると、空がいつもとおなじように晴れているのが不思議であった。そして、ときどき現実にかえると、「あっ」とか「うっ」とかいう無声の声といっしょに、耻羞のようなものが走って仕方がなかった。

八月十五日以後の数日は、挫折感のなかの平常心のようなものであった。せっかくつくった中間実験工場の設備をこわしたり、工場の石炭を貨車につみこんで運んだりする作業をやった。無表情、無感情で、まさに生きながら死んだものは、こういう具合でなければならない典型的な貌をしていた。何かの拍子に笑いがかえってくると、ひどくはずかしい気がした。わたしがリアリスティックに現実を認識するとは、どういうことかを、まなんだ最大の事件は、敗戦である。」

*1960年8月15日「ある履歴」、『日本読書新聞』昭和35年8月15日[『吉本隆明全著作集5』]

「しかしこれら[当時の読書履歴=引用者注]をすべてあげても、動員生活の労働や、寮生活の友情の葛藤や、戦争の運命に追いつめられて刻まれてゆく生存感からえとくしたものには及ばなかった。」

*1966年5月15日「情況への発言――ひとつの死――」、『試行』昭和41年5月[『完本 情況への発言』]

「立山の弥陀ヶ原を眼の上にみあげる称名の平場に、称名ホテルという宿屋があった。ホテルとは名ばかりで、旅館というにさえそぐわず、またひとおもいに山小屋とよぶには大きくととのいすぎ、旅宿とか宿屋とかよぶのが丁度よくみあっているといった造作であった。魚津市に徴用動員でいたころだから、たしか昭和二十年の初夏のことである。五、六人で立山に登るつもりでこの宿に泊まった。」

下山してからも〈称名のあの宿の主人夫婦はいいな〉と口走るほど、立山登山で偶然であった夫婦像が「この世の土産になるかもしれない」と覚悟していた身体を「敗戦の日」の富山湾になげ出すように浮かべてなだめたりして、どうやら衣服が脱ぎおかれた日本カーバイド魚津工場裏に帰り着いたようだ。

あの夏は帰ったか?

日のまばゆさのなかに

焦慮よりももっと焦げた

ある瞬時の光熱のなかに

さいはてという言葉が必要ないほど

白く遠い空の果てに

そうすることがよかったのかどうか

悔いの真似事によって

あの空のしたの出逢いは帰ってきたか?

焦げるような艶かしさに

もしも「慕」という名を与えるとしたら

どこへ帰ったらよいのか?

いったまま帰ることができない

そんなものにみんな名前をつけるとして

それは生きること自体に似ていた

まるで時間の壁にぶつかるような

(「帰ってこない夏」のはじめの部分)[『ユリイカ:現代詩の実験1974』6(15)1974.12.20)]

*1970年8月15日「敗戦期」、春秋社版『高村光太郎〈増補決定版〉』昭和45年8月15日

「日本の敗戦は、昭和二十年(1945))八月十五日である。八月六日には、広島に、八月九日には長崎に、「新型」爆弾が投下され、八月八日、ソヴェト軍は宣戦を布告して、中国東北地区(満州)に進撃をはじめていた。わたしは徹底的に戦争を継続すべきだという激しい考えを抱いていた。死は、すでに勘定に入れてある。年少のまま、自分の生涯が戦火の中に消えてしまうという考えは、当時、未熟ななりに思考、判断、感情のすべてをあげて内省し分析しつくしたと信じていた。もちろん論理づけができないでは、死を肯定することができなかったからだ。死は恐ろしくはなかった。反戦とか厭戦とかが、思想としてありうることを、想像さえしなかった。傍観とか逃避とかは、態度としては、それがゆるされる物質的特権をもとにしてあることはしっていたが、ほとんど反感と侮蔑しかかんじていなかった。戦争に負けたら、アジアの植民地は解放されないという天皇制ファシズムのスローガンを、わたしなりに信じていた。また、戦争犠牲者の死は、無意味になるとかんがえた。だから、戦後、人間の生命は、わたしがそのころ考えていたよりも遥かにたいせつなものらしいと実感したときと、日本軍や戦争権力が、アジアで「乱殺と麻薬攻勢」をやったことが、東京裁判で暴露されたときは、ほとんど青春前期をささえた戦争のモラルには、ひとつも取柄がないという衝撃をうけた。敗戦は、突然であった。都市は爆撃で灰燼にちかくなり、戦況は敗北につぐ敗北で、勝利におわるという幻影はとうに消えていたが、わたしは、一度も敗北感をもたなかったから、降伏宣言は、何の精神的準備もなしに突然やってきたのである。わたしは、ひどく悲しかった。その名状できない悲しみを、忘れることができない。それは、それ以前のどんな悲しみともそれ以後のどんな悲しみともちがっていた。責任感なのか、無償の感傷なのかわからなかった。その全部かもしれないし、また、まったく別物かともおもわれた。生涯のたいせつな瞬間だぞ、自分の心をごまかさずにみつめろ、としきりにじぶんに云いきかせたが、均衡をなくしている感情のため思考は像を結ばなかった。ここで一介の学生の敗戦体験を誇張して意味づけるわけにはいかないだろう。告白も記録もほんとうは信じていないのだから。その日のうちに、ああ、すべては終わった、という安堵か虚脱みたいな思いがなかったわけではない。だが、戦争にたいするモラルがすぐそれを咎めた。このとき、じぶんの戦争や死についての自覚に、うそっぱちな裂け目があるらしいのを、ちらっと垣間見ていやな自己嫌悪をかんじたのをおぼえている。翌日から、じぶんが生き残ってしまったという負い目にさいなまれた。何にたいして負い目なのか、よくわからなかったが、どうも、自分のこころを観念的に死のほうへ先走って追いつめ、日本の敗北のときは、死のときと思いつめた考えが、無残な醜骸をさらしているという火照りが、いちばん大きかったらしい。わたしは、影響をうけてきた文学者たちが、いま、どこでなにをかんがえ、どんな思いでいるのか、しきりにしりたいとおもった。そんな日、高村光太郎の「一億の号泣」は発表されたのである。」(下線部傍点=引用者)

1957年7月1日飯塚書店版『高村光太郎』の「VI敗戦期の問題」が敗戦期」として改稿されるなど、あらたに増補されたその後の経緯について、「著者三十二歳の昭和三十二年刊行された飯塚書店版『高村光太郎』は、文脈もスタイルも改められ増補されて、五月書房版、春秋社版となってしまい、現在流布されている『高村光太郎』の彼方に忘れ去られようとしているが、復讐の文学とも、不退転の決意ともよばれるべき、問題意識の直接性と、緊密な、硬質の文体とをもって形成され、いま読んでも印象的な作品である。その後あたらしい資料の発見と、あたらしい契機の発生とにうながされて、視野のひろがりをあたえ、著者の高村光太郎論は多面的に多様化されてこんにちにいたっているが、この飯塚書店版は、確固たる原型として存在する。」(川上春雄[勁草書房版『吉本隆明全著作集8』昭和48年2月15日刊所収])と「解題」されている。類のない悲しみ、対象がはっきりしない負い目、徹底的に崩され、得体の知れない身体感覚、「敗北」に負けない力とはいかなるものか。

*1977年8月13日「戦争の夏の日」、『北日本新聞』昭和52年8月13日号[『初源への言葉』]

「ある日、富山市の方向に空が赤く映えて燃えあがっていた。とうとう北陸の都市も灰燼に帰する日がやってきたのかと思いながら、畑と低い丘のつづきの空を眺めやっていた。東京下町で空襲を体験していたので、かくべつ驚かなかったが、この次には魚津の街にも空襲がやってくるにちがいないという感慨がしきりに沸いた。ふと気がついてみると荷車に家財道具を積んで街外れの方に避難してゆく街の人たちがいる。これにはわたしのほうがびっくりしたが、むしろ空襲に慣れっこになって虚無的に動じなくなったわたしの感じ方の方がおかしかったのだ。富山市の火の手は魚津から、実際よりも遥かに近いように視えたので、急いで避難してゆく街の人たちの感じ方の方が正しかったのだ。」

富山県の西のはずれの埴生村からも赤く燃えあがった8月1日の富山市の空が眺められ、縁側のガラス戸の桟につかまり立ちした感触が今も残っている。能登沖上空からやってきた「B29」(後で名前を知った)が何機も上空を飛んでゆく爆音で村中がざわめいたのも憶えているのに、半月後の8月15日のことはまったく記憶にない。病死した父が勤めていた京城から母子ともども引き揚げてきたばかりの3歳児の記憶だからあてにはならないが、その後を生きながらえた「虚弱児」が「戦争の夏の日」をめぐる著作を読むようになってから、当時の立ち位置の偶然に気づかされたりした。

*1985年3月「思い出の劇場:海辺の劇場」、『PSD』[『重層的な非決定へ』]

「その劇場は、北陸のある町の街はずれ、海岸の砂浜にあった。一方が波の静かな、浅瀬の水に接し、一方は海岸の砂地によく生えているひくい蔓草の群れで区切られていた。わたしとわたしの友人とは、戦争が終わったばかりで虚脱した気分のなかで、その海岸まで何となく歩いてきたのだ。戦争が終わったと書いたが、戦争は中国や、東南アジアや、オセアニアに近接した島々で行われていたが、その町に戦争の陰がさすことは、とても稀なことであったから、ほんとは戦争が終わったあとも、終わらないまえも、その海岸の砂浜のたたずまいは少しも変わらなかった、といっていい。変わった、激変したといっていいのは、わたしたちの心のなかだけであった。明日はない。また明日はわからない。ただその町を去らなければならないことだけは確かであった。その町ですることは何もなくなっていた。もしかすると、これからの生涯にすることは何もないかもしれなかった。」

別れの儀式のような一期一会の「海辺の劇場」に出逢い、左廻りに二拍子で「たたら」[下線部傍点]を踏む演者の輪に連れと加わった舞台を、水際から水平線まで置かれた架空の座席に腰を下ろした観客が眺めているのは、明日のない未来ではなかったか。

*1999年8月15日「敗戦の日本人にとっての意味」、『草思』第1巻9号[『吉本隆明資料集148』]

「ーー敗戦時はどこにいらっしゃったんですか。

吉本 学徒動員です。僕らは理工学部なんですよ。徴用の学徒動員なんです。工場へ分散して富山県の魚津ですね。魚津に日本カーバイドという工場があってそこにいたんですね。そこで、敗戦ということになりました。

つまり、みんな集まれというから、集まったら、変な放送が聞こえてきてね。あんまりはっきりしてないから、よく分からないんだけど、これはどうやら負けたという宣言だなということが判断できました。で、もうおもしろくないとか言って、僕は、寮へ帰っちゃって、大泣きに泣いたのを覚えてます。そうしたら、寮のおばさんが来て、喧嘩でもしたのかというのです。喧嘩には違いないんだろうけど。蒲団敷いてやるから寝たほうがいいとか言って、おばさんが敷いてくれたのでほんとに泣き寝入りでした。それから起きて、その日、いつもそうなんですけど、工場の裏が海だったので、夏でしたから泳いで沖に出ました。僕が仰向けに浮かんでいたら、傍を漁船が通りかかって、おお、溺れているんじゃないかと近づいてくるので、そうじゃないって、あわてて泳いで、また帰ってきなのを覚えてます。」

「ーー敗戦とは日本人にとってとういう意味があったのだとお考えですか。

吉本 非常に好意的というのはおかしいですけど、好意的な意味と、それから好意的でない意味と両方あると思うんですね。好意的な意味で言えば、その前の僕らが子供のころ、五・一五事件とか二・二六事件とかがあって、それで軍部が勝手に大陸で戦争を始めてということになりましてね、それで敗戦になったというところまでをひとつ、ワンクールでとってくるとしますと、それは見かけ上はひでえ目にあったなということ、日本人も戦争でだいたい百万単位で死んでると思うんですけどね、だからひどい結果になったなって。それで敗戦だというんで、悪く言えばといいますか、そういう、日本人が始めたといいますか、五・一五とか軍人が主たる勢力ですけど、日本人が始めた革命といいましょうかね。というのは、つまり僕はマルクスの影響を一番受けているものだから、マルクス流の言い方をすると、後進国の革命というのは、全部、農本主義革命、民族主義革命というわけです。それでいきますと、五・一五から始まった日本人がやった革命が、とにかく敗戦まで来ちゃったということになります。そうすると、それは見かけ上はとんでもない話で、何百万人と犠牲者が出て、自分の国もそうだし、ほかの国もそうだしというふうになったんですけども、その挙句の、敗戦ーーそれもまた敗戦革命というふうに言いますと、褒め言葉で言えば、そういう代償を払って、敗戦革命というのが起きた。そしてこれは要するに農地改革なんですね。」

「学徒動員」は、1945年4月、「この月以降、大学の教授から、徴用として富山県下新川郡道下村(現在の魚津市)にある日本カーバイド工業魚津工場に行くことを指示され」(宿沢あぐり「吉本隆明年譜」(1)」、『吉本隆明資料集139』猫々堂刊所収)たようで、同年6月には、「大学とは別のところから農村動員の要請を受け、埼玉県の大里村の農村で働いた後、また魚津工場に戻るが、戻る前に大学に挨拶に出向いたところ、農作業は勤労奉仕であり、工場での仕事は徴用(給与が支払われる)ではないかと、怒られる。/立山への登山を、工場の三人の仲間たちとおこなうが、弥陀ケ原の上までも行けず、称名川沿いの、初老の夫婦二人で営む「称名ホテル」に泊まる(六月末〜翌月始めのある日)。」(同前掲書)とあり、徴用先の土地柄に誘い出されるように「越の立山」でのひと時も過ごせたようだ。

*2001年3月「本多秋五さんの死」、『群像』56(3)

「わたしは敗戦の日、動員先で、生きているのはおかしい、明日からどうしようと思い悩み始めて、魚津港の海へ出て浮びながら、青い空を眺め、じぶんが生きた心地もなく悩み苦しんでいるのに今日も昨日とおなじように空が晴れているのが、不思議でならなかったのを記憶している。わたしにとってはその場面の自然の変らなさは、救済ではなく不都合に思えた。あれから半世紀ほどの年月を、このとき感じた自然への思いを解こうとして遠く戦後を旅してきたように思える。これが格好のいい書き方をしたときの、わたしの「なぜ書くか」のモチーフだった。その大部分はわたし自身の力で、じぶんなりに、解いてきた。」

「敗戦」と「日本人」について革命的な視座から語る詩人・思想家の〈思索の全過程〉を秘めた晶文社版『吉本隆明全集』[全38巻・別巻1]の10冊が刊行され、続巻を含め間宮氏の綿密な編集作業のもとにその姿を見せ始めている「著作」を前に、新たな読者によってどのような書誌的ルートが結節点となって読みつがれるだろうか。

富山県魚津市で出逢った「戦争の夏の日」が、立山の伏流水が富山湾の奥深く深層水となって湧き出るように、老年の「エピソード記憶」におさまらない通奏低音となって響いてくる「講演」があった。

*2008年7月19日「言語芸術論―沈黙から芸術まで―」、昭和女子大学人見記念講堂での講演。

「軍国青年」の「日常」の断絶からはじまった「第二の青春」から語りおこされた、著者83歳時の講演[NHK放映]を聴いた2008(平成20)年の夏には、著者が「越の立山」で「紫陽花」を手折った後の「戦争の夏の日」を語った書誌が集中している。

*2008年8月7日「各界著名人が選んだ私だけの「世界遺産」:吉本隆明×ねずみホテル」、『週刊文春』50(31)

「大学二年生の時、他に遊ぶ場所もないので友人と登った立山で、麓から少し上がったところにある称名ホテルに偶然泊まったんです。ホテルっていうのは名前だけで、実際は山小屋。風景はごく普通ですが、宿をやっているご夫婦が印象深かった」

「それが、本当に人馴れしていて、僕らの膝の上に乗ってくるんですよ。びっくりしたんですけど、奥さんが、『引っ込んでなさい』と言うと、奥に引っ込む。でもすぐにまた出てくる。夫婦がいつもは追い払っていないことがすぐわかった。それがまさに、柳田国男の『鼠の浄土』の世界で、感動したんです。これは日本にしかない風俗だと思います。忘れがたい経験です。」

*2008年8月11日「吉本隆明「戦争の夏の日」:終戦と静かな海の記憶」、『北日本新聞』平成20年8月11日号

「世界がひっくり返ってしまったのに、波はいつも通り静かで水は温かい。その時に感じた『なぜ』という疑問を、解決することがその後のわたしの文学だったとも言える。生涯で一番印象深い日ですよ」

「あのころは砂地だった。随分たつから、もう変わってしまったでしょうねえ」

「あそこから、わたしの第二の青春が始まった」

*2008年8月14日「「希望は戦争」絶望感が生んだ逆説:足音聞こえませんかー戦後63年のニッポン 中」、『北海道新聞』平成20年8月14日号

「本当は戦争なんてしたくない。しかし、絶望感から、そんな発言をせざるを得ない。『逆説』ですよ。」

「貧困から東北の農村で娘が売られることもあり、国民に『現状を変えねば』との思いが確かにあった。欧米の植民地支配からアジアを解放することも、『正義』だと私は信じていた。」

*2008年9月1日「1945年8月15日のこと:特集〈忘れえぬあの一瞬〉」、『小説現代』16(12)

「これはわたしのためだけの戒めでいいのだが、おもな産業都市は爆撃で焼野原となり、食べ物は芋類と小魚と豆の煮物しかなく、戦犯という名の処刑者と戦死者と負傷者、原爆死傷者などを残して敗戦し、降伏した事実を、『耐エ難キヲ耐エ忍ビ難キヲ忍ビ以テ万世ノタメニ大平ヲ開カム』で済まし、どこにも敗戦とも降伏とも述べずに済ました儒教的倫理をほとんど自己嫌悪した。わたしだけでもよい、この場所から脱出したいとせつに願った。わたしはこれについて私恨はほとんどない。だがこれから脱却できなければアジア的な段階の地域住民の誰もが永続的に駄目な気がする。ヘーゲルのように欧米的な段階がいいなどと夢にも思ったことはないのだが。」

*2009年2月1日「敗戦に泣いた日のこと:我が人生最良の瞬間」、『文藝春秋』87(2)

「なぜ、僕はあんなに泣き、混乱したのか。「生きる死ぬは自分の思い通りにならんもんだな」と痛感したからでしょう。僕は理工系を専攻していたけれど、文学青年で、もう幼稚な詩を書きはじめてもいたから、自分の内側、精神については考えを凝らしていた。しかし社会状況と自分の関係に、まったく考えが及んでいなかった。現実は僕にとって、とっつきようのないものでした。」

「では、現実の出来事を手に入れる学問は何か。」当時の町工場を転々としていた吉本さんは、いきなり、古典経済学のアダム・スミス『国富論』を手始めに、「社会のつかみ方」から「世界の把握の仕方」までを獲得する作業にとりかかった。

「これが、僕がものを考えたり、書くようになった原点です。あの八月十五日に、死にたいような辛さがあったからこそ、この問題を考えきれなかったら俺はおしまいだぞ、と思えた。今に至るまで、現実の出来事について黙ることはしない、という覚悟は一貫してもっています。

敗戦の日も泳ぎましたが、僕にとって海辺の生気は大事なもので、家族をもってからも毎夏、伊豆に泳ぎに行きました。十年ほど前には溺れかけましたが、「これはいかん」と思っただけで期待していた臨死体験もなく(笑)、決して転機になるほどの悪い出来事ではなかったですね。

今の若い人は、敗戦直後の僕らとよく似た状況だと思う。不況で内定取り消しとか、派遣打ち切りとか、「悪い現実」に出会って混乱し、自分で考えはじめる。それは労働法の知識かもしれないし、経済学かもしれないし、うまく生きぬく判断力かもしれない。

困ることだらけになってから、わかり始めることがあるんです。いつか「悪い時がいい時で、いい時が悪い時だ」とわかります。」

*2010年4月3日「マタイ伝を読んだ頃:はじめて読む聖書」、『考える人』2010年春号

「戒厳司令部の文章にも納得しない。終戦の詔勅にも納得しない。じゃあお前はいったい何をしたんだと、お前はどういう態度をとったんだと、こう問われたら、−−ただ泣いて、やけになって泳いでいた−−ただそれしかねぇじゃねえか、ということになるわけです。「まだ戦争を続けようじゃないか」とまわりを焚きつけて、動いたわけでもない。そういう状況に自分自身が耐えられないわけです。耐えるだけの見識もないし、度胸もない。そう思ったときに、僕はまったくペシャンコになったんです。

ペシャンコになった自分がそれから考えたのはこういうことです。神道にしても天皇制にしても、日本人を動かしてきた宗教的なものっていうのは、いったい何なんだと、自分が信じてきたものは何なんだと、そもそも宗教って何なんだと、そう考えるようになった。オレはしっかりと宗教を考えたことがなかったとあらためて気づいたわけです。やっぱりきちんと宗教を勉強してみなきゃわからないだろうと思った。聖書を読み始めたのは、そういうことです。聖書を読みすすめながら、教会にも行きました。」

「海辺の人」としての「生き心地」を確かなものとしてきた吉本さんの〈敗戦の日〉をめぐる書誌的遡行から浮かびあがる「山の人」の挿話のような情景も忘れがたい。

私だけの「世界遺産」とされた「ねずみホテル」の関連書誌として、1997年9月の「称名ホテルの一夜」(『想い出のホテル』Bunkamura刊所収)がある。魚津の飲み屋での話ついでに立山登山をすることになった経緯から、魚津から立山の称名小屋まで往復した路線を含むルートの詳細はうかがえない。

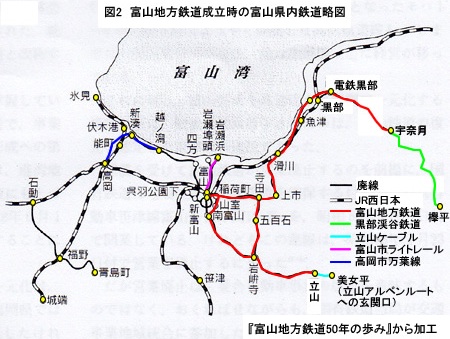

2012年の夏に、「現在[2007年9月=引用者注]の隆明の話では、言い出したのは、東工大研究室から来ていた鎌田実験助手。その提案に、隆明と、同期の竹内勝、中村実がのったという。立山までどういったのかの隆明の記憶は定かでないが、一行はまず魚津から富山に出て、「富山地方鉄道」(昭和十八年に県内の鉄道を統合・発足)に乗車したのだろう。約一時間で当時の登山口の駅、粟巣野駅に着く。」(石関善治郎『吉本隆明の帰郷』思潮社刊、127頁)という道筋が明らかにされた。

「一行」が寝泊まりしていた日本カーバイドの寮から、北陸本線の魚津駅と富山地方鉄道本線の新魚津駅もほぼ等距離のようだから、「一行はまず魚津から富山に出」ないで立山に向かう路線ルートもあったのだが。

参照「図2 富山地方鉄道成立時の富山県内鉄道略図」

[富山地方鉄道の歴史(中川浩一の地方鉄道史10)(富山地方鉄道の歴史過程 鉄道ピクトリアルNo642 1997/9) http://ktymtskz.my.coocan.jp/kansai/toyama.htm]

富山地方鉄道が成立する7年前に「電鉄魚津」ー「魚津」(現・新魚津)が開通し、中間駅となっていた「電鉄魚津」が出発駅になったとは考えにくい。もし日本カーバイドにより近い新魚津駅から富山地方鉄道本線に乗ったとしたら、上市駅でスイッチバックして寺田駅で富山地方鉄道立山線に乗り換えることになり、北陸本線で「まず魚津から富山に出」て乗り換えた富山地方鉄道本線始発駅から寺田駅までの乗車経路はなかったことになる。魚津にやってきて数か月の「一行」の誰かがご存命で、立山への路線ルートを憶えておられるであろうか。(2012年9月13日/2016年7月20日再補訂/2018年6月25日再々補訂)