New●猫々堂主人の2025年12月の推し

松岡祥男

ダメ出し

先日、インターネットで「吉本隆明松岡祥男」と入力し検索したら、なんと

《◇AIによる概要

吉本隆明(よしもと たかあき)は戦後日本を代表する詩人・思想家で、その娘が漫画家の「ハルノ宵子」(本名:吉本多子)であり、松岡祥男(まつおか よしお)は、このハルノ宵子の夫、つまり吉本隆明の娘婿にあたります。松岡祥男氏に関する直接の情報は検索結果にありませんが、松岡祥男氏は吉本隆明の親族として、またハルノ宵子氏の配偶者として、吉本隆明の晩年や家族の文脈で関係が語られることがあります。》とあった。

呆れて開いた口が塞がらない。AI(人工知能)はバカだ。

(1)ラフカディオ・ハーン『心』(岩波文庫)

朝ドラ「ばけばけ」の主役の高石あかりがいい。舞台で『鬼滅の刃』の竈門禰豆子を演じた女優だ。もちろん、それは見ていないけれど、テレビ場面のところどころで、その姿を彷彿させる。

ラフカディオ・ハーンはおもしろく、おかしな人物だ。「趨勢一瞥」や「神々の終焉」を読めば分かるように、その根底にはジャーナリストとしての客観性がある。ただの日本贔屓とは違う。ハーンの描いた日本(人)の良さなど、もうどこにもない。《日に日に世界が悪くなる 気のせいか そうじゃない》。

New●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

・吉本隆明講演「宮沢賢治の陰」質疑応答・補訂(文責・宿沢あぐり)

『吉本隆明全質疑応答Ⅲ』(論創社)収録「宮沢賢治の陰ーー倫理の中性点」(1983年10月23日講演)における質問者の不明瞭な質疑の内容

218頁

質問者2(盛岡の後藤という女性) 吉本さんは『悲劇の解読』の中で、宮沢賢治の中にある不健康について書かれています。不健康なものに対して健康的にあるというものを対極としておいた場合、また宮沢賢治の詩のなかの「小岩井農場」のパート九等によくはっきりあらわれているのですが、わたしたちには不健康と感じられるものであっても、そう感知するところを、わたしたちの健康さ、あるいは自然性の発展、完成点上に人間の根源的な救済はないと宮沢賢治は考えていたのではないでしょうか。そのこととあともうひとつですが、他界の倫理と現世の倫理ということをいわれましたが、それが宮沢賢治のなかでは、他界の倫理によって現世の倫理がコントロールされる、あるいは他界のいわば超人間的な倫理が現世の倫理によってフィルターを透されるとか、そういう面はどのようにお考えでしょうか。

225頁

質問者2 不健康ということですが、先ほど吉本さんがジェラシーという言葉でいいました、そのジェラシーというのを一番感じていたのはまた宮沢賢治自身のような気がするんです。たとえばカンパネルラに対するジョバンニの嫉妬とか、「土神と狐」の土神の嫉妬、あるいは「小岩井農場」パート九の「もしも正しい願いにノノ」(ノ不明ノ)

226頁

質問者3 お話を伺ったなかで、作品鑑賞上は流れがよくてカッコの言葉が少ないほうが出来栄えもいいし、そういうことが本人もわかっていながら賢治はずっと入れているという話を伺いまして、非常に感動いたしました。それで作品ということでお話がずっとあったのですが、彼は心象スケッチを詩ではありませんと書いておりまして、そういう面から彼の嫉妬といわれるものの生活の基本を考えてみますと、彼の心象スケッチの他界というものの、他界からくるもののひとつの実験記録というふうに作品を読みますと、いろんなものが間に入ってくるということがわかりますが、そういうことはいかがでしょうか。

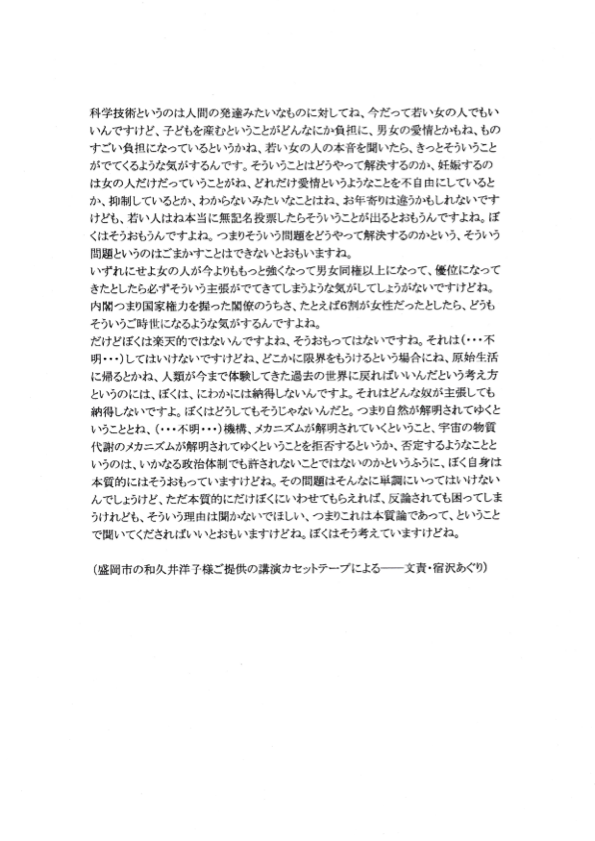

(盛岡市の和久井洋子様ご提供の講演カセットテープによるムム文責・宿沢あぐり)

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

吉本隆明講演「ポーランド問題とは何かーー「連帯」の社会主義構想」質疑応答・補訂(文責・宿沢あぐり)

●猫々堂主人の2025年11月の推し

松岡祥男

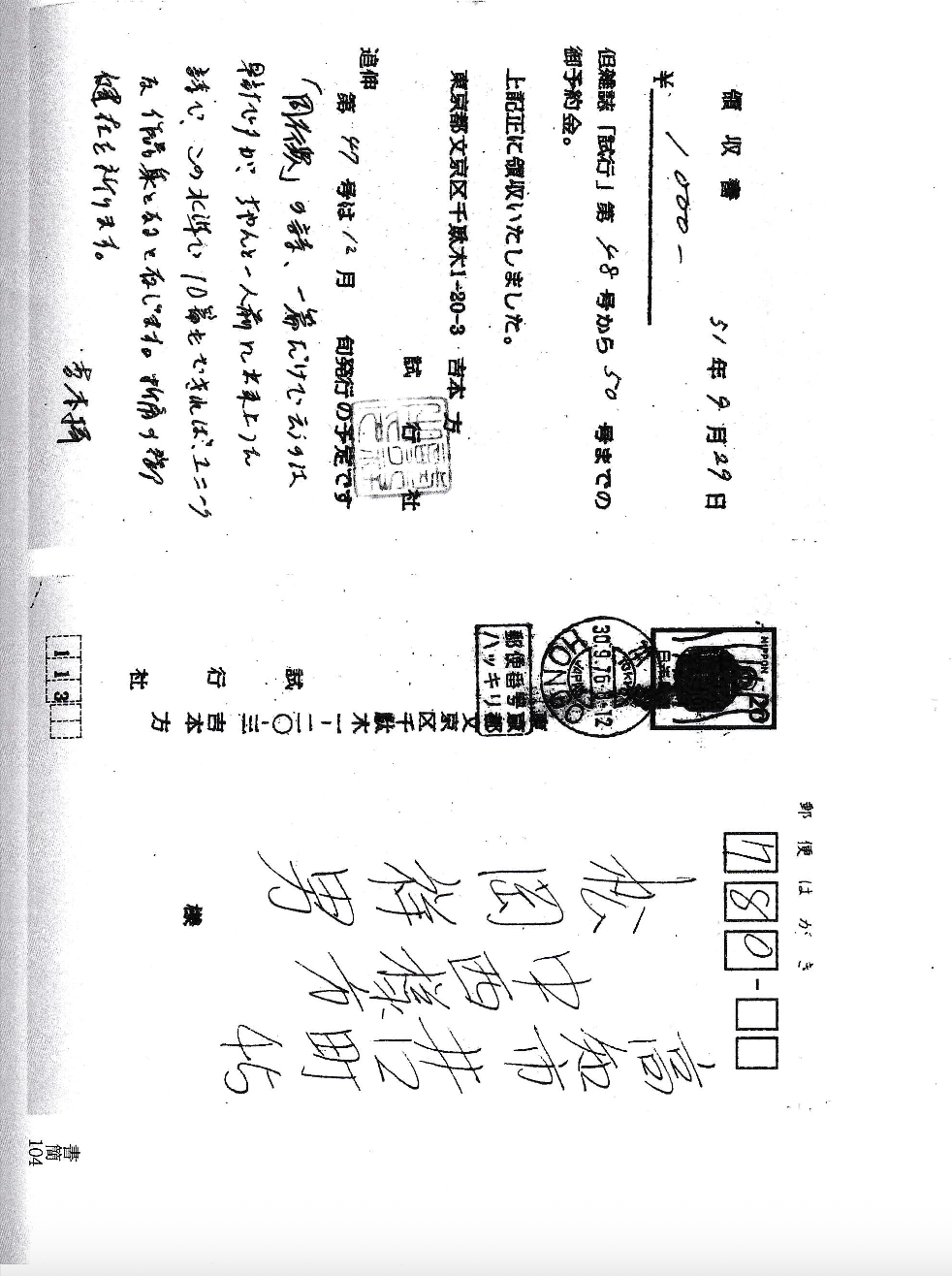

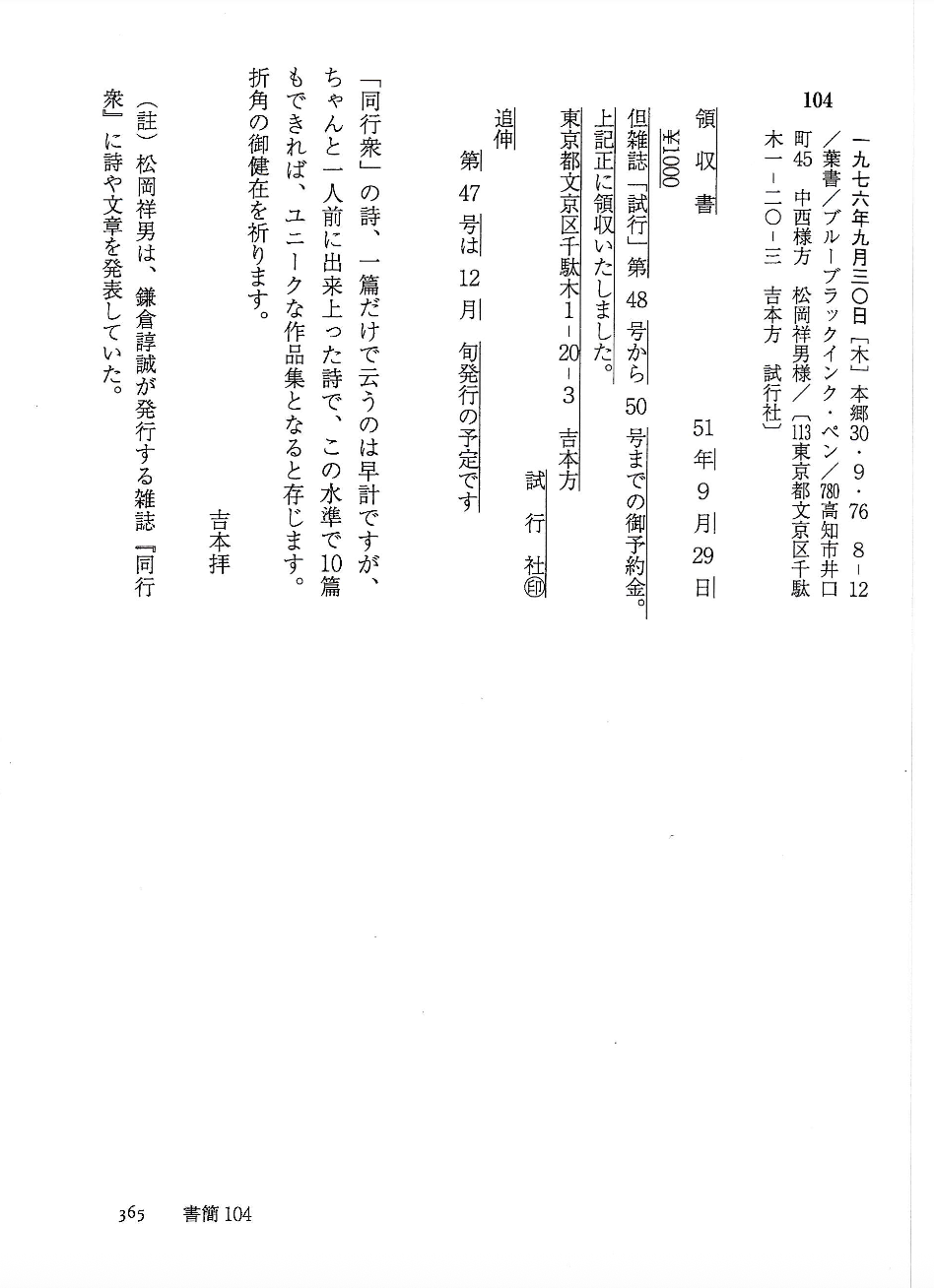

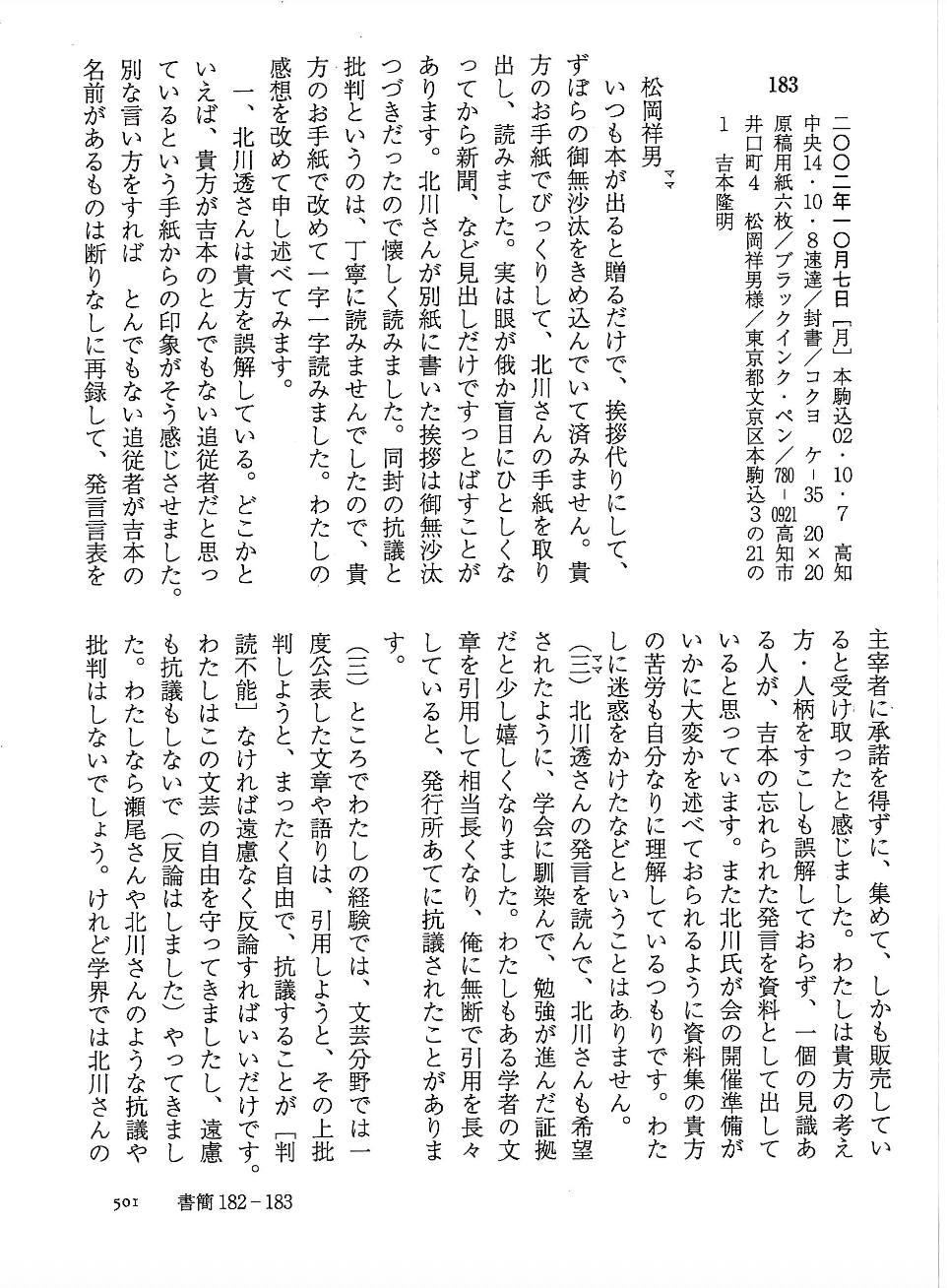

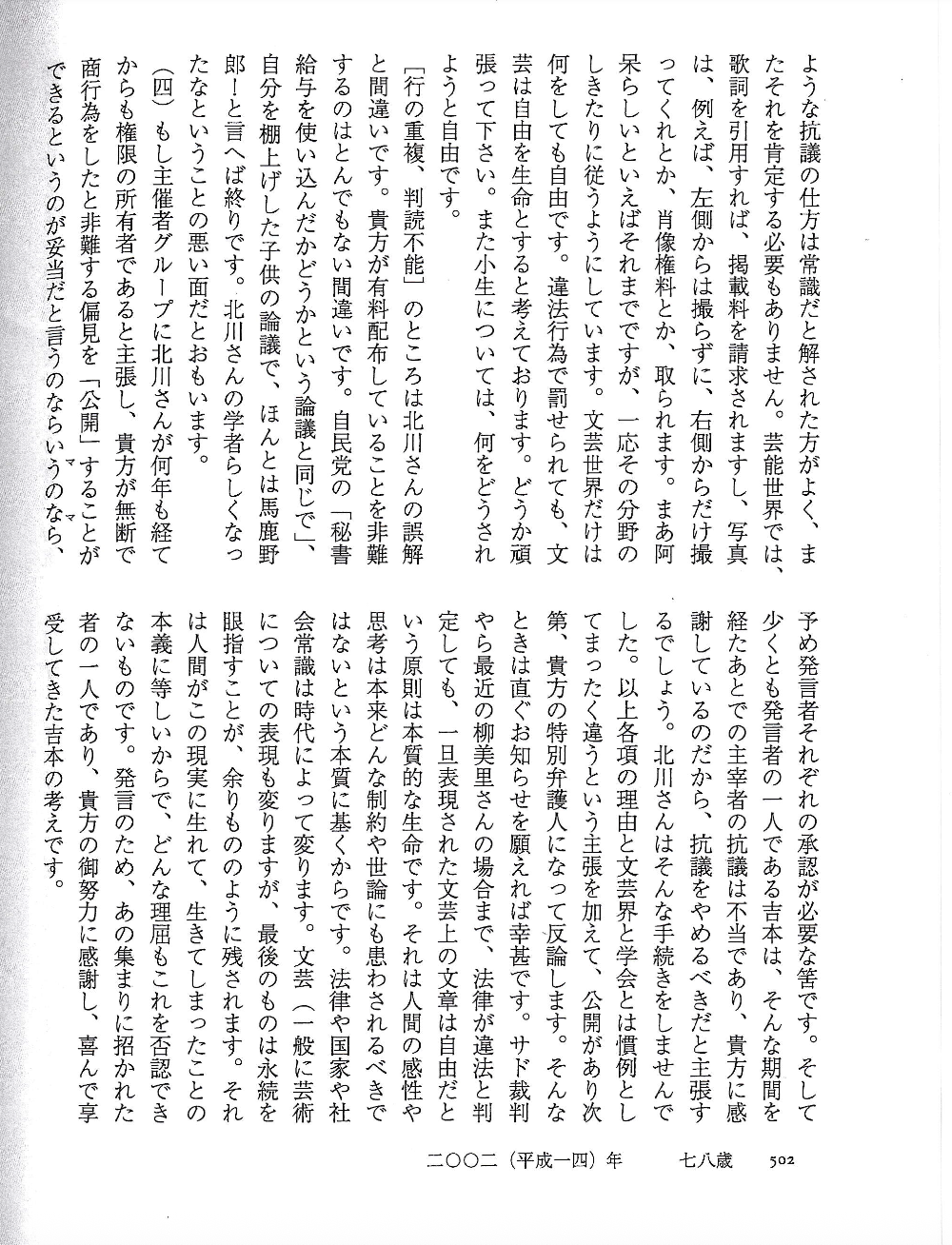

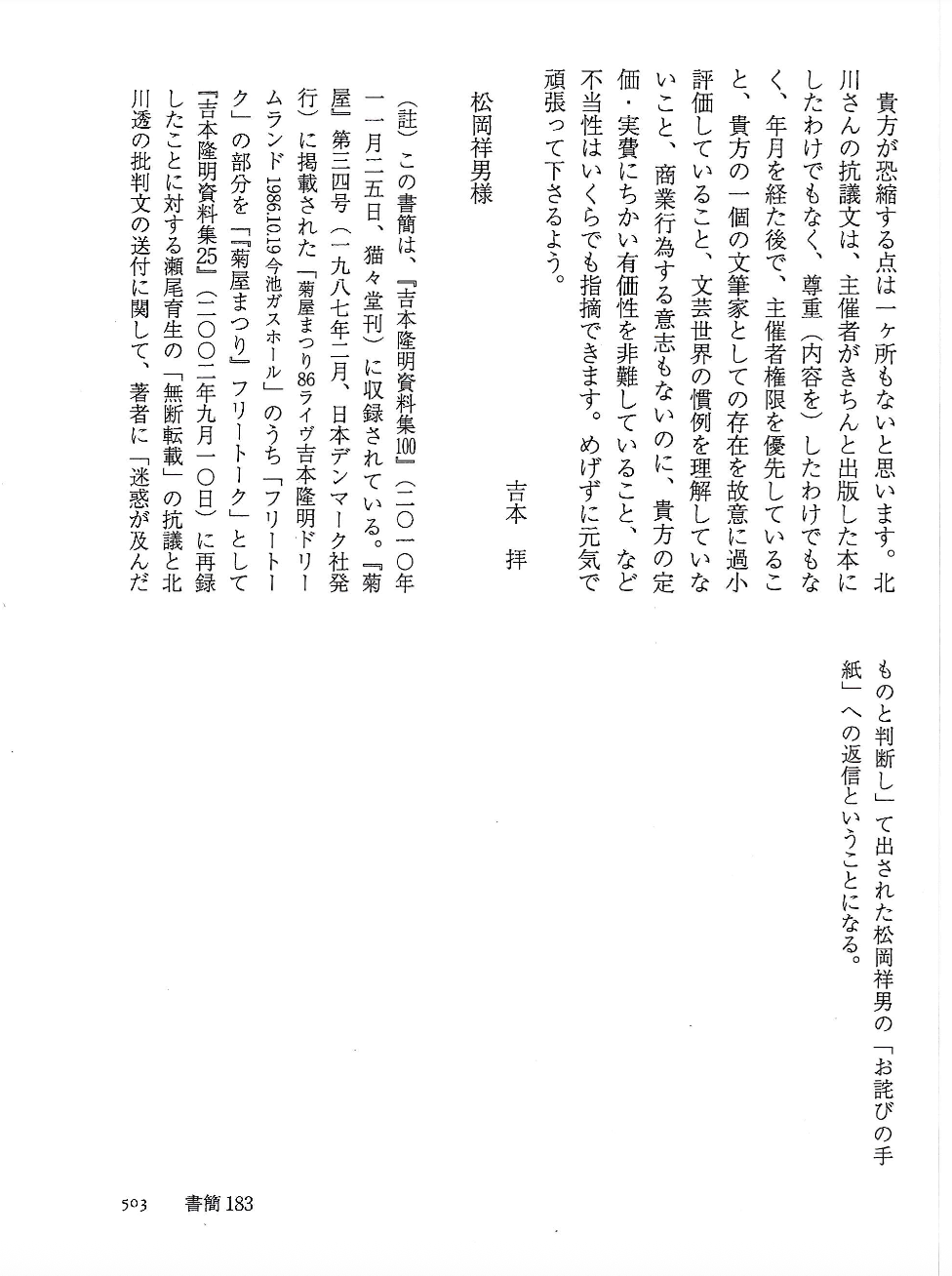

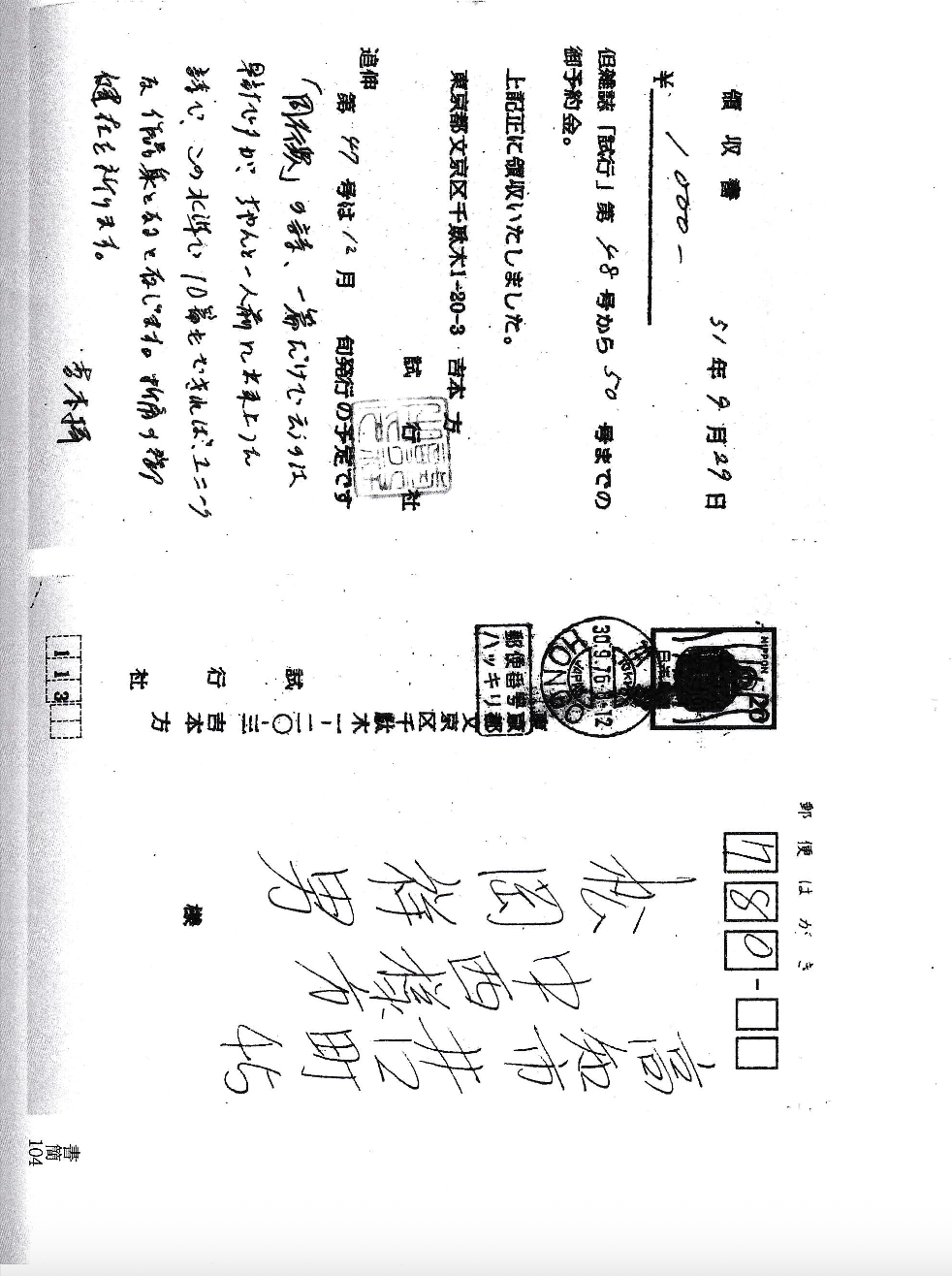

(1)『吉本隆明全集38 書簡 II・III』(晶文社)

胆嚢摘出手術で入院する前日に届いた。従って、まだ読んでいない。

これで本巻完結だ。

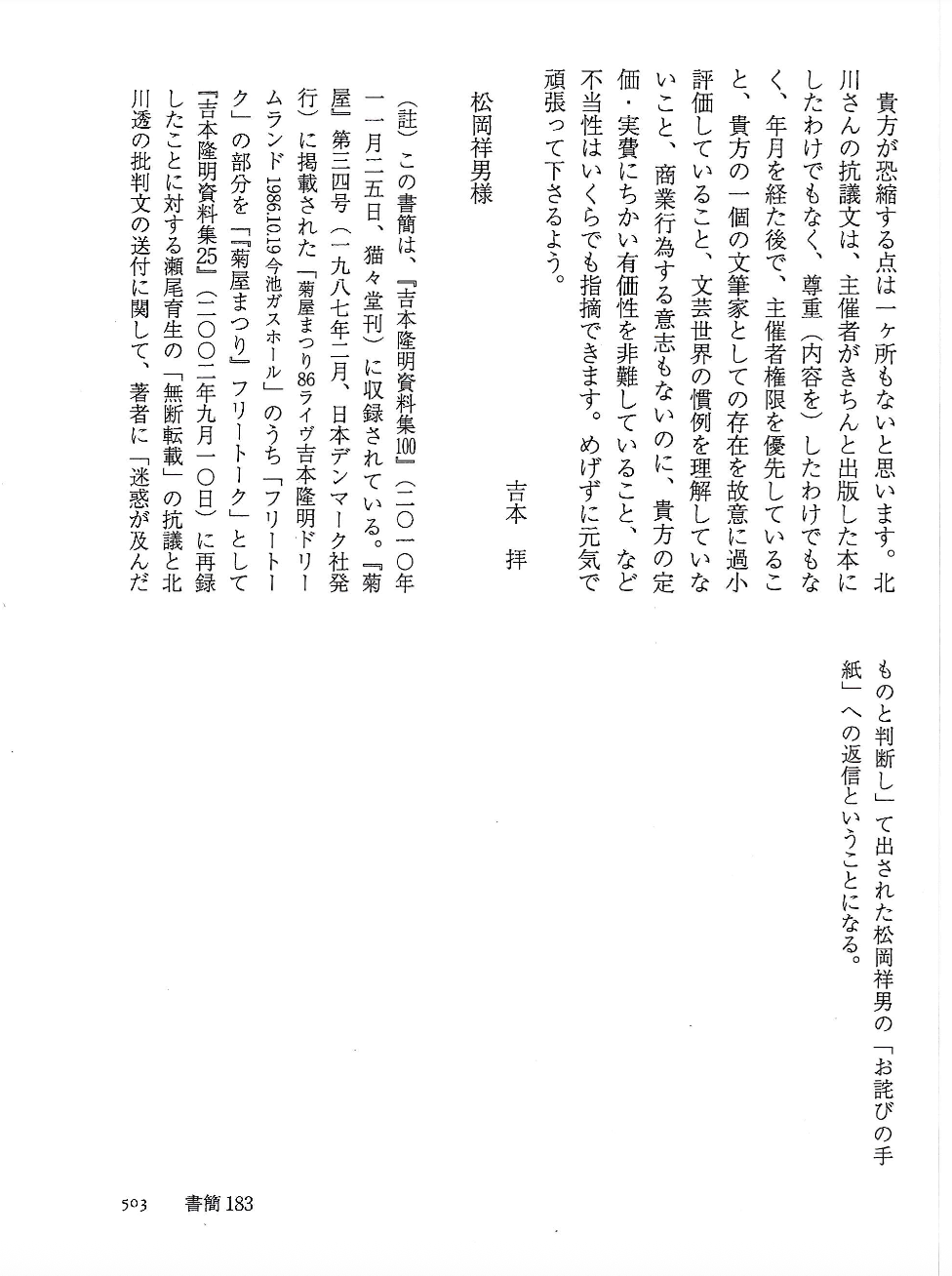

松岡宛の全13通のうちの最初と最後の2つは、つぎのようになっている。

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

・吉本隆明『永久革命者とは何か 埴谷雄高論集』(講談社文芸文庫)

1987年9月12日、東京・品川の「いま、吉本隆明25時」というイベントに参加するために上京したわたしを、齋藤愼爾さんは「今晩、埴谷さんが新宿で飲もう」と言っていると誘った。わたしは即座に断ったけれど、齋藤さんは困った表情していた。板挟みになっていたからだ。

しかし、齋藤さんはのちに「編集余滴」に記す。

《埴谷雄高氏と吉本隆明氏をビジュアルに編むという企画は、編集者なら一度は構想したことがあるに違いない。私にとってもそのことは長年の夢であった。》

《しかし昭和六十年の「反核」運動を端とする論争以後、両氏は決定的に袂を分かっている。》

《まず話を埴谷氏にもっていった。埴谷氏は「吉本君が了承するならいい」といわれた。それが唯一つけられた条件だった。吉本氏は何もいわずに承諾して下さった。》

これが『埴谷雄高・吉本隆明の世界』(朝日出版社・1996年2月刊)というムック本の成立経緯なのだ。齋藤さんは両者の決裂を〈突破〉したのである。

この齋藤さんの仕事がなかったら、わたしはこの本を編むことはなかっただろう。1957年の書評から2007年の「『死霊』創作メモ」への言及までを網羅した。

●猫々堂主人の2025年10月の推し

松岡祥男

(1)エッカーマン『ゲーテとの対話(上)』(岩波文庫)

ゲーテ晩年の対話録。その中で「機会詩」について《世界は大きくて豊かだし、人生はまことに多種多様なものだから、詩をつくるきっかけに事欠くようなことは決してない。しかし、詩はすべて機会の詩(ゲレーゲンハイツディヒテ)でなければいけない。つまり、現実が詩作のための動機と素材をあたえるのでなければならない。ある特殊な場合が、まさに詩人の手にかかってこそ、普遍的な、詩的なものとなるのだ。私の詩はすべて機会の詩だ。すべて現実によって刺戟され、現実に根拠と基盤をもつ。根も葉もないつくりものの詩を私は尊重しないのだ。》と述べている。

岡井隆が最初にして最後の詩集にこの言葉を冠したのは、医師ゆえドイツ(文学)に造詣が深く、ゲーテに同調したからだ。吉本隆明との論争は岡井隆の大きな指針となったといえるだろう。

(2)スティーヴンソン『ジキルとハイド』(新潮文庫)

漫画雑誌の付録だったとおもう。これが初めて読んだ海外作品だ。児童向けリライト版だったろうが、強く印象に残った。あらためて読んで、人間の心の矛盾と葛藤を描いた普遍的な作品である。断るまでもなく、わたしの中にもジキルとハイドが存在する。続けてヘミングウェイ『老人と海』を続み直したけれど、『老人と海』は単調だ。

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

(1)吉本隆明「火の秋の物語」

「火の秋の物語」は詩集『転位のための十篇』の巻頭に置かれた、屈指の作品である。

火の秋の物語

ーあるユウラシヤ人にー

ユウジン その未知なひと

いまは秋でくらくもえてゐる風景がある

きみのむねの鼓動がそれをしつてゐるであらうとしんずる根拠がある

きみは廃人の眼をしてユウラシヤの文明をよこぎる

きみはいたるところで銃床を土につけてたちどまる

きみは敗れさるかもしれない兵士たちのひとりだ

じつにきみのあしおとは昏いではないか

きみのせおつてゐる風景は苛酷ではないか

空をよぎるのは候鳥のたぐひではない

舗路(ペイヴメント)をあゆむのはにんげんばかりではない

ユウジン きみはソドムの地の最後のひととして

あらゆる風景をみつづけなければならない

そしてゴモラの地の不幸を記憶しなければならない

きみの眼がみたものをきみの女にうませねばならない

きみの死がきみに安息をもたらすことはたしかだが

それはくらい告知でわたしを傷つけるであらう

告知はそれをうけとる者のかはからいつも無限の重荷である

この重荷をすてさるために

くろずんだ運河のほとりや

かつこうのわるいビルデイングのうら路を

わたしがあゆんでゐると仮定せよ

その季節は秋である

くらくもえてゐる風景のなかにきた秋である

わたしは愛のかけらすらなくしてしまつた

それでもやはり左右の足を交互にふんであゆまねばならないか

ユウジン きみはこたえよ

こう廃した土地で悲惨な死をうけとるまへにきみはこたへよ

世界はやがておろかな賭けごとのをはつた賭博場のやうに

焼けただれてしづかになる

きみはおろかであると信じたことのために死ぬであらう

きみの眼はちひさないばらにひつかかつてかはく

きみの眼は太陽とそのひかりを拒否しつづける

きみの眼はけつして眠らない

ユウジン これはわたしの火の秋の物語である

この詩について、『いま、吉本隆明を問う 生誕100年祭記録集』第2部において、福島泰樹は《このユウジンというユウラシヤ人の名が、天皇裕仁の音読みであることを後で知りました》と述べている。この糞坊主は他人の噂(風聞)を受け売りしているだけだ。じぶんで確かめもしないで。

愚かにもほどがある。この観念の感染症も徒党左翼の〈病〉のひとつだ。むろん、一篇の詩をどう読もうと、どう解釈しようと勝手だ。しかし、〈作者〉も〈作品〉も無視して、出鱈目な曲解をふれまわるのはデマの流布でしかない。《きみはいたるところで銃床を土につけてたちどまる/きみは敗れさるかもしれない兵士たちのひとりだ》と詠われているのだ。最大戦犯の昭和天皇とどうやったら重なるというのだ。「裕仁」は戦場にあったこともなければ、兵士でもない。

この風評の出処は『現代詩手帖』2003年10月号の大岡信のアンケート回答もそのひとつかもしれない。

大岡信曰く《『転位のための十篇』(昭和二十八年刊)の諸詩篇はすべてに吉本隆明の詩作品の〈入門篇〉で同時に〈完結篇〉でもあるような相貌をそなえているように思います。ただし、〈完結篇〉と見えて実際は〈入門篇〉にすぎないという未完性をたっぷり持っていて、別の言い方をすれば、ほうぼうで破れている。詩自体がアイロニーの塊りである。といった性質のものです。そして所々に閃めく断言命題の悲愴な感傷性の魅力。

一篇だけ選ぶなら、「火の秋の物語 ムあるユウラシヤ人に」かなあ。この詩だって、全部が全部〈わかる〉詩とは到底言えない。吉本さんは謎めいた固有名詞や状況を投げ出すように語る名人だ。第一、この詩の最初の一行からして、謎々遊びである。「ユウジン その未知なひと」

ユウジンという名は、どんな人物を表わしているのか。何ひとつ明らかにはされない。この詩が初めて人々の眼にふれた当時、これを取りあげて、「あのユウジンて人物は、誰を指しているのかね」と興味を示した人がいた。「あれは英語名前かね。それとも日本名前だろうか。ほら、天皇の」。何人もの同座していた人びとが、この推測に対して、「まさかあ」と言いながらも、「あるいはねえ」と付け加えずにはいられなかったことを、私はいまだに忘れない。

吉本さん自身がこれの謎ときをしているのかどうか、私は不勉強でまだ知らない。》と。「折々のうた」の評論家の鑑賞力はこの程度のものなのだ。《最初の一行からして、謎々遊び》と評するのだから。

そしてその後、大岡信は「吉本隆明は私の疑問に答えていない」などと偉そうなことを言った。こんなことに答える必要はどこにもない。何様のつもりなのだ。この難癖は、大岡信の対抗意識とコンプレックスの露出にすぎない。

吉本隆明は昭和天皇について、江藤淳との対談「現代文学の倫理」で次のように言っている。

《江藤さん。プライベートにはときどき口にしますけれど、公けにあんまり口にはしないんですが、ぼくは「あの人」より先には死にたくねえ、「あの人」より先には死なんぞ、と思っているわけですよ。それはぼくら戦中派の何か怨念みたいなもので、思っているんです。》

そんな吉本隆明が、悲痛な連帯の詩である「火の秋の物語」で、「天皇裕仁」に呼びかけるはずがないのだ。

わたしは「火の秋の物語」を何度も繰り返し読んでいる。そして、肝心の「ユウジン」はずっと「ユウラシヤ人」の略表現と思ってきた。また、この詩を戦争の死者への鎮魂と理解すれば、「ユウジン」は〈死者の影〉を意味する。

●猫々堂主人の2025年9月の推し

松岡祥男

(1)ソルジェニーツィン『イワン・デニーソヴィチの一日』(新潮文庫)

「この不可思議な《群島》へはどうやって行くのか? そこへは絶え間なく飛行機が飛び、汽船がかよい、列車が轟音をひびかせて走っていく。だが、飛行機にも、汽船にも、列車にも行き先の表示はいっさいない。出札係も、ソ連人の旅行を斡旋するソフツーリストや外人旅行者の世話をやくインツーリストの係員も、もしあなたがそこへ行く切符がほしいと言ったら、それこそびっくり仰天するだろう。《群島》全体はもちろん、その無数の島々の一つとして彼らは知らないし、聞いたことがないからである」(『収容所群島1』)。

その強制収容所の実態を一日の出来事として凝縮したのが、この力作だ。悲惨な現実は極めて滑稽な様相を呈することをやめないが、ソビエト連邦は消滅しても、この作品は遺る。根源的だからだ。

(2)松本大洋『鉄コン筋クリート』(全3巻・小学館文庫)

《クロとシロが一緒だと落ち着いたグレーになって私の心が平和になる。クロだけでも、シロだけでもダメ。人間も都会もその両方があるからおもしろいんだなぁ。そんな事考えながらスピリッツを買いに深夜のコンビニへ通った私でした。》(小泉今日子)

《自分の町を自分の体で生きたくなる。世界が違う角度で迫ってくる。大切なものに対する感覚が研ぎ澄まされる。》(吉本ばなな)

このふたつは1994年7月発行の第3巻の帯文だ。もちもーち、こちら 地球星 日本国 マツオカ。おーとー どーじょー。

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

吉本隆明『全南島論』(作品社)

早稲田大学名誉教授の高橋順一は《吉本さんの『全南島論』という本があります。この本は、安藤さんが吉本さんの南島に関わる全論考をまとめ解説を書かれた仕事ですが、私はこの仕事に強い衝撃を受けました。》(『いま、吉本隆明を問う 生誕100年祭記録集』第1部)と言っている。これは高橋順一の洞察力の乏しい、表面的な認識を端的に現わしている。安藤礼二は版元(作品社)に頼まれて「解説」文を書いただけだ。

『全南島論』を編集したのは齋藤愼爾だ。それは奥付に「編集協力 斎藤愼爾」と明記されている。齋藤さんから相談があり、わたしは「色の重層」(『心的現象論』の別稿)や「縦断する「白」」(『柳田国男論』のⅠ)などの追加(収録)を助言した。それであの本は出来上がったのだ。

こんな〈無知な誤解〉や〈知的馴れ合い〉が通用すると思っているところに、こいつらの腐敗は露呈している。

●猫々堂主人の2025年8月の推し

松岡祥男

(1)シュトルム「人形使いのポーレ」(『うずうみ/三色すみれ/人形使いのポーレ』光文社古典新訳文庫)

科学技術の進歩と反比例するかのように、社会は劣悪化し差別と蛮行の排外主義が支配する。そんな世界的な傾向に抗するようにシュトルムの作品は存在する。穏やかな意志のように普遍性の在り処を追求しているからだ。

(2)森薫『エマ』(全10巻・KADOKAWA)

英国といえば、すぐに思い浮かべるのは《倫敦に住み暮らしたる二年は尤も不愉快の二年なり、余は英国紳士の間にあつて狼群に伍する一匹のむく犬の如く、あはれなる生活を営みたり》という夏目漱石の言葉だ。カール・マルクスは、その先進的な社会を分析し『資本論』を執筆した。またイギリスへ行ったことのある職場の若い女性は《イギリスはクラス(階級)がすべてに優先します》と語った。

そんな19世紀末の英国を舞台にした、元家庭教師のケリーに育てられたメイドのエマのラヴ・ストーリーだ。作品の展開とともに作者の表現力もレベル・アップしてゆく、それも大きな魅力のひとつなのだ。

●猫々堂主人の2025年7月の推し

松岡祥男

(1)森薫『乙嫁語り』(1~15・KADOKAWA)

舞台は中央アジア、19世紀。カルルク・エイホン(12歳)のもとへアミル・ハルガル(20歳)が嫁いでくる、そこから物語ははじまる。

この地域の歴史と習俗を踏まえ、イギリス人のヘンリー・スミスを導き手に、タラス、パリヤ、双子のライラにレイリ、アニスなど多彩な人物を描いた痛快乙嫁話だ。

そして、その背景にはクリミア半島をはじめ《ロシアが南下政策を止めることはないでしょう。凍らぬ港を求める執念は計りがたいものです》というロシアの拡大政策、それがこの地域全体を圧迫している。

馬や鷹、幕家や絨毯、料理などが丁寧に描かれ、ストーリーの骨格もしっかりしている。それが作者の実力なのだ。

(2)カフカ『審判』(岩波文庫)

《だれかがヨーゼフ・Kを中傷したにちがいなかった。悪いことはなにもしなかったにもかかわらず、ある朝彼は逮捕されたからである》という出だしから、滑稽なほど愚かしい展開をたどって、《「あなたは事実を誤解しているのだ」と僧は言い、「判決はいちどきにくだされるものではなく、訴訟手続が次第に判決へと転じてゆくのだ」》と刑務所の教誨師に宣告され、石切場で処刑される。

訳がわからないまま窮地に陥る、それが冤罪の本質だ。人間存在の根源的不安に迫るカフカの代表作のひとつである。

訳者は解説で《作品の解釈は自由である》と言いながら、宗教的、実存主義的、存在論的な理解を斥けている。度し難い矛盾だ。

(3)アンジェイェフスキ『灰とダイヤモンド』(上下・岩波文庫)

ポーランドの戦後の混乱を描いた問題作。映画『灰とダイヤモンド』原作だが、映画の方が圧倒的に優れている。終戦3年後に発表された原作とその10年後のアンジェイ・ワイダによる映画作品、その間に情況は大きく変化したのだ。

《ホテルの酒場で出会ったクリスチーナに火酒を注いでもらう時、マチェックは懐中からひしゃげた空き缶を取り出す。二人が言葉もなく連帯するシーンである。汚れた空き缶はナチに抵抗し、地下水道に潜ったなごりのもので、二人の青春の象徴でもあった。

マチェックはカウンターのグラスに次々と火をつけていきながら「我々は生き残った」といい、共に闘い斃れた仲間の名を呼び、「あの時代はよかった」と乾いた笑い声を立てる。

キリストの十字架像が逆さになって軋る廃墟めいた教会での逢引き。あの像は倒錯した彼らの生き方を暗示していた。碑銘を指でたどり口ずさむ二人。

「もし灰の底にダイヤモンドが残るなら‥‥‥」

「何故いつも黒眼鏡をかけてるの」と訊かれ、マチェックは「祖国を愛し、そのために闘って報われなかった記念にさ」と自嘲めいた口調で答える。》(齋藤愼爾『偏愛的名曲事典』より)

このふたつの場面は原作にはない。西(ドイツやフランス)からも東(ロシア)からも、つねに踏みつけられてきたポーランド。この地政(学)の灰化こそ希望なのだ。

●猫々堂主人の2025年6月の推し

松岡祥男

(1)『吉本隆明全集 第36巻 2007~2012』(晶文社)

この巻は著作の実質的な最終巻にあたる。当初の計画(構想)では本文673ページだった。それが878ページに増幅している。未発表の「遺留原稿」などが増補されたからだ。

わたしが編集した『詩歌の呼び声』(論創社)という岡井隆論集との関連でいえば、さらなる言及がある。

《岡井隆が『四十四の機会詩』のなかで実現しているのは、一口に言ってみれば、歌人とし[て]弱年のころから第一人者として現在もまだそれを持続している岡井隆の最初の『詩集』だという点に比類のない特色があるとわたしには思われた。もっと踏み込んでみれば、〈機会詩〉とけんきょな言い方をしているがその詩の水準は歌人としての水準と同等で、もちろん現在の詩人としてかけ値なしに一級品の位置を保っている。これは批評家根性をまる出しにしていえば、明治以後の日本の狭まい意味での詩史の上では、たぶん最初の出来事なのだ》

これを読んで、ほんとうにあの本を編んで良かったとおもった。

(2)ドストエフスキー「白夜」(『白夜/おかしな人間の夢』光文社古典新訳文庫)

ディケンズ『クリスマス・キャロル』トルストイ『光あるうち光の中を歩め』、この2冊はさすがにきつかった。気分直しに、親鸞『歎異抄』や鴨長明『方丈記』などを読もうとさえ思った。しかし、それはなんとなく逃げのような気がして、ドストエフスキー『ステパンチコヴォ村とその住人たち』と『白夜/おかしな人間の夢』を読んだ。

『白夜』はいい。その後の大作と結びつける必要などない。そんなことは蘊蓄屋に任せて、初めてのデートの、あの浮かれた気分に浸ればいいのだ。《あれは、人間の長い一生涯分に十分足りるほどのものではないだろうか?‥‥‥》

●猫々堂主人の2025年5月の推し

松岡祥男

(1)ドストエフスキー『死の家の記録』(新潮文庫)

《鍛冶工たちはわたしをうしろ向きにして、足をうしろに上げさせ、それを鉄敷の上にのせた‥‥‥彼らはせわしなく動きまわった。すこしでも手際よく、上手にやってのけようと思ったのであろう。

「鋲だ、鋲をまずねじるんだ!‥‥‥」と班長が指図した。「それをちゃんとのせる、そう、それでよしノノそこで、今度は金槌で打つ‥‥‥」

足枷が落ちた。わたしはそれをひろい上げた‥‥‥わたしはそれを手に持って、見納めにじっくりながめたかったのである。これがいまのいままで足についていたのかと、まさにわたしは、いまさらながら驚きの目を見はった。》

これが4年間にわたるシベリア流刑からの解放の瞬間である。主人公のアレクサンドル・ペトローヴィチは作者自身だ。前に読んでから、おそらく40年以上は経過している。やっぱり読書は若い時がいい。深く記憶に残り、精神の糧となるからだ。「アクーリカの亭主」のような散漫な章もあるけれど、わたしのドストエフスキーは『死の家の記録』にはじまり、『死の家の記録』に終わるといっても過言ではない。

復活トランプ大統領による不法移民の強制送還のニュースをみていたら、武装した兵士の監視下、輸送機で送還される人々の足は鎖で繋がれていた。時代は違っても、〈ドストエフスキー的状況〉は変わっていない。

(2)フローベール『ボヴァリー夫人』(新潮文庫)

まずモーパッサン『女の一生』を読んで、それから『ボヴァリー夫人』を読んだ。作品としては『ボヴァリー夫人』が優れている。しかし、『ボヴァリー夫人』の裏をとりながら、その通俗性において『女の一生』の方が一般的なのだ。服毒自殺するエンマよりも、ジャンヌやロザリの方が同情されるように。

『ボヴァリー夫人』は、雑誌の訴追を怖れた版元の削除にも拘わらず、「公衆の道徳および宗教に対する侮辱」の罪に問われている。フローベールは屈服しない。それが「ボヴァリー夫人は私だ」という自負の在り処だ。

●猫々堂主人の2025年4月の推し

松岡祥男

(1)シャーロット・ブロンテ『ジェーン・エア』(新潮文庫・全2巻)

不屈の精神の産物だ。それが当時の文学的常識や社会的通念を打ち破った原動力なのだ。伯母の虐待、追いやられた寄宿舎の劣悪非道。不幸を絵にかいたような展開だが、決して屈することはない。その世界を支配するキリスト教は人類の福音ではない、宗教的桎梏なのだ。気分は『チ。ー地球の運動についてー』だ。それでも、〈実存〉はつねにそれを越えている。ロチェスターの求愛を振り切り、ヒースの荒野をさまよう無謀な姿が示すように。闇の中に呼び声が聞えるように。

(2)プーシキン『オネーギン』(岩波文庫)『スペードのクイーン/ベールキン物語』『大尉の娘』(光文社古典文庫)

いまでは滑稽な感じもするのだが、なにかといえばすぐに決闘だ。それでプーシキンは落命している。『大尉の娘』は、トルストイの『戦争と平和』の先駆といえるだろう。

(3)埴谷雄高『系譜なき難解さ』(講談社文芸文庫)

久しぶりに埴谷と吉本隆明の対談「意識 革命 宇宙」を読んだ。《この地球には文化的モンスーンというものがある。地中海から風が吹き出して、まずダンテへ行き、それからイギリスのシェークスピアへ行き、そこで曲ってドイツのゲーテへ行き、さらに一廻りしてロシアのトルストイ、ドストエフスキイにいった。それが十九世紀までの文化的モンスーン》という埴谷の文学認識は正統的だ。しかし、戦前日本共産党の中枢にいたにも拘わらず、ヘーゲルやマルクスは視野に入っていない。レーニンやスターリンなどの実践的な指導理論に党自体が依拠していたからだ。

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

井谷泰彦「松岡祥男宛書簡」(2025年3月16日消印・全文)

松岡様

こんにちは。「猫々だより」号外等拝受致しました。いつもありがとうございます。今回は思うところあって、ペンを取らせて頂きました。

今回の「猫々だより」別冊に貴兄が付けられたタイトルを見てひどく驚きました。しかし、中身を読むにつれ。私も昨秋の「吉本隆明生誕百年祭」に参加したときのことをまざまざと思い出して思わず声を上げそうになりました。貴兄は既にご存じだと思いますが、そのイベントは次のような内容で行われたようです。

十一月七日 隆明の「少年時代」を探索する

十一月十四日 「吉本と三島由紀夫 天皇制をめぐって」

安藤礼二 富岡幸一郎

十一月十九日 吉本隆明と六十年安保闘争・全共闘運動」

長崎浩 福井伸一

福島泰樹絶叫コンサート

十一月二十三日 いま、吉本隆明を問う

第1部 基調講演 三上治「戦争論」

第2部 対談 長谷川宏 山本義隆

第3部 シンポジウム それぞれの吉本隆明 小池昌代 高橋順一 神山睦美

このうち、私が参加したのは最後の十一月二十三日のイベントだけです。本当は全部参加したかったのですが、病身に散歩は無理で、二回目三回目のイベントも日程的に参加できませんでした。しかし、イベントの内容を見て驚きました。一回目の催しはいいと思いました。吉本さんの少年時代を偲んで佃島や下町を散歩するというのはなかなか魅力的な企画です。二回目のイベントも、個人的には安藤礼二は苦手系ですが、若手の思想家で吉本を語れる人となると、この人あたりになるのでしょう。しかし、第三回目第四回目のイベント内容を見て、頭を抱えました。長崎浩、この人は六十年安保ブント繋がりで、私たちの知らないころで吉本さんと何かあったのかもしれない。しかし、福島泰樹の絶叫コンサートというのは何でしょう。私は何度かこの人の絶叫短歌を聞いたことがありますが、一言で言えば演歌で、「俺たちが最初の全共闘世代だったのだなあ」と自らの早大での学生運動体験を振り返り、歌われる自作の歌や中原中也の詩も毎回ほぼ同じものだったと記憶しています。昨秋のイベントは違ったのかもしれませんが、吉本さんの思想や立ち位置にふさわしいものだとは私には思えません。何よりも、吉本隆明というと六十年代の学生運動とワンセットで語りはじめるそのフレーミングに強い違和感を持っています。戦後日本を代表する思想家と言いながら、吉本さんを非常に狭いローカルな場所に閉じ込めてしまうやり方だと思います。

そして、私も参加した第四回目のイベントです。私は非常に強い違和感を持ちました。何故、どういう理由で山本義隆を呼んできたのでしょうか。山本の講演が悪かったというのではありません。山本義隆という高名な元活動家の声をはじめて聴いて、それはそれで興味を惹かれなくはなかったです。しかし、何をどう考えても吉本さんの思想や表現とは無関係です。吉本さんが最初から山本や最首悟など東大全共闘指導部に対しては厳しい目を向けていたことを知っていますし(運動を支えた下部学生には温かい目を注いでも)、山本義隆が吉本さんから思想的影響を受けたというような話は聞いたことがありません。ましてや、吉本さんが山本義隆の科学技術論から影響を受けることはあり得ません。非力な私には、山本の科学技術論に言及するだけの力はありません。

しかし、昨秋の山本の講演には、東大での全共闘運動への言及はあっても、吉本の「よ」の字も出てこないものでした。「吉本隆明生誕百年」のイベントに。これはないだろうというのが率直な疑問です。イベントは、今年七十歳になる私が最年少くらいの感じで、大量の爺さんの集まり、吉本さんが嫌った「同窓会気分」に満ちたものであったことは否定できないでしょう。

ずっと前から、吉本さんといえばすぐに新左翼・全共闘を短絡的に結びつける言説に強い違和感を持ってきました。その偏った見方が、吉本像を歪めてきたと思います。吉本さんが亡くなったとき、法政の大原社会問題研究所の教授が酷い文章を新聞に書いていました。自分は全共闘運動のとき民青の側にいて、全共闘との内ゲバで重症を負って視力を失った。彼らの背後にいた吉本を許すことができないというような内容でした。(当時の新聞で記事を探していますが見つからず、自分の記憶に頼っていますが)とんでもない言いがかりです。まるで吉本さんが政治党派の指導者で、デモ指揮か何かをやっていたような言い方だと思いました。

吉本さんが、六十年代後半の様々な党派思想を一切認めてこなかったことを私たちは知っています。「三派全学連」などという発想にも否定的でした。活動家なら、吉本さんが死んだとき「吉本さん、あなたは冷たかった」と叫び声を上げた笠井潔のような反応の方が普通かとも思います。私自身は出遅れ世代ですが、多くの若者たちは闘争に敗北して総括し、自らの存在根拠を問うなかで吉本さんの言葉と出会ったのだと思っています。吉本さんに鼓舞されて闘争に走ったというような話は聞いたこともありません。

「吉本隆明生誕百年」のイベントを開くなら、詩人としての吉本隆明、親鸞論、吉本隆明と歴史認識(アジア的ということ、アフリカ的段階について)、等々外せないテーマが沢山あるはずです、こんな狭い枠組みに押し込んで欲しくなかったというのが正直な感想です。「いや、どうしても『吉本隆明と独立左翼』という課題に焦点化して掘り下げたかった」ということであれば、「生誕百年」ではなく、それなりの別のテーマ設定があって然るべきではないでしょうか。

「横超忌」にも一度だけ参加したことがあります。参加者は三上治、神山睦美、吉増剛造、山崎哲といった有名な文化人ばかりが十数人。無名の一般人は私ひとりで、これは場違いなところに来てしまったと慌ててしまいました。

吉本さん逝去直後に行われた、山本哲士や高橋順一主宰のイベントにも出席したことがあります。三上さんも主催者でしたか。

会合では、慶応大学の元マル戦派の男が長々と原発否定論・吉本批判を行ったり(そこまで言うなら何故ここに来たのかという感じ)、SECT NO.6の残党が変なことを言い出したりといったとりとめもない集会でしたが、山本が怒り出して「吉本の本をちゃんと読んでいる研究者は高橋さんくらいだ」と言っているのを聞いて。「それは違うな」と思いました。

自分の狭い知見の中でも、国文学者・民俗学者・社会学者等々きわめて広い範囲の研究者たちが吉本さんの言葉に震撼して、程度の差こそあれ影響を受けてきたと思います。(その研究者が吉本に言及するかどうかは別として。)たとえば初期吉本の『異端と正系』で展開された社会主義リアリズム批判や戦争責任論などは、多くの国文学者が暗黙の裡に前提としていると思います。吉本さんの言葉に、「思想家の究極の目的は、後の世代の人々の目から見て当たり前だと思う場所に辿り着くkとだ」(記憶に基づいているので正確ではないかもしれませんが)という言い方があったかと記憶しています。吉本さんの広くて深い営為は、まさにそういう場所に辿り着いている気がします。

何が言いたいかというと、吉本さんの表現を狭い場所に閉じ込めないで欲しいという願いだけです。興奮して長々とした便りになってしまいました。私自身は今、老齢の母を亡くし、その一月後に四十数年間引きこもりを続けた弟の死を迎え、弟の葬式に出かける前の日に私が倒れて集中治療室に担ぎこまれるという、とんでもない運命の激流のさなかにおります。いつも連絡下さりありがとうございます。取り急ぎ御礼まで。

●猫々堂主人の2025年3月の推し

松岡祥男

吉本隆明『アジア的ということ』(筑摩書房/『吉本隆明全集18』晶文社)

『アジア的ということ』は、ヘーゲルの『歴史哲学』やマルクスの『資本主義的生産に先行する諸形態』などの原理的考察を、現在的に継承・発展させた本質的な著作である。

そして、戦争と敗戦の体験を経た著者の思想的営為からいえば、「南島論」とともに『共同幻想論』の展開にあたっている。

党派主義者や事務情勢論者の侮りを許すものではない。

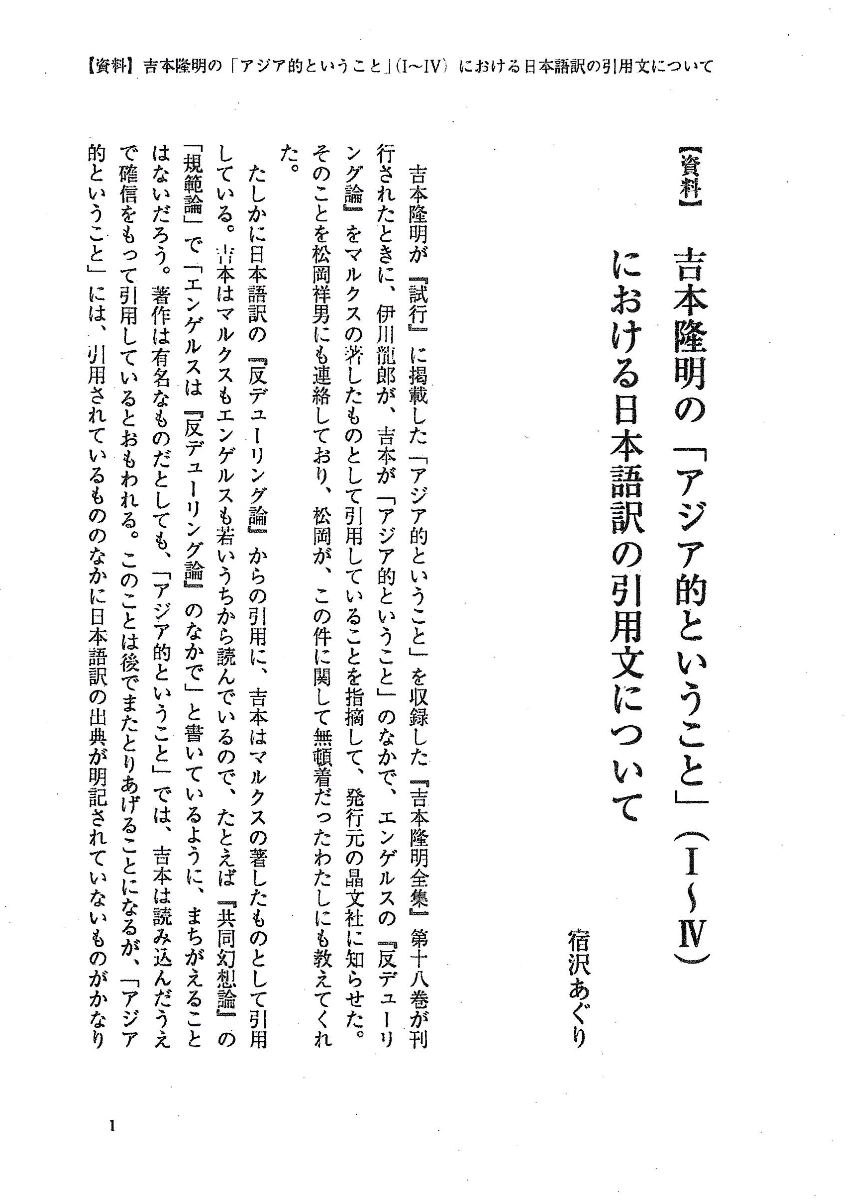

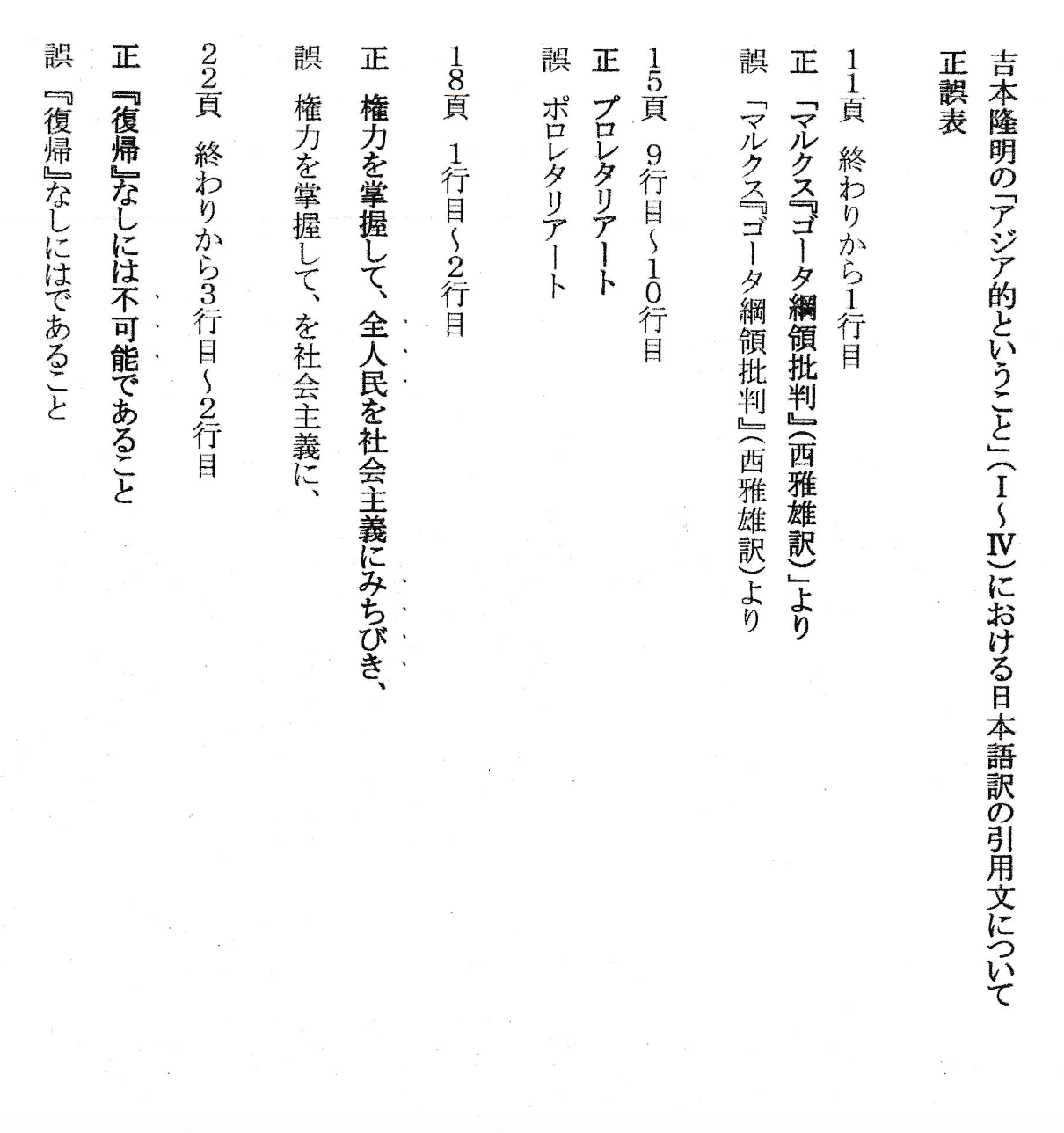

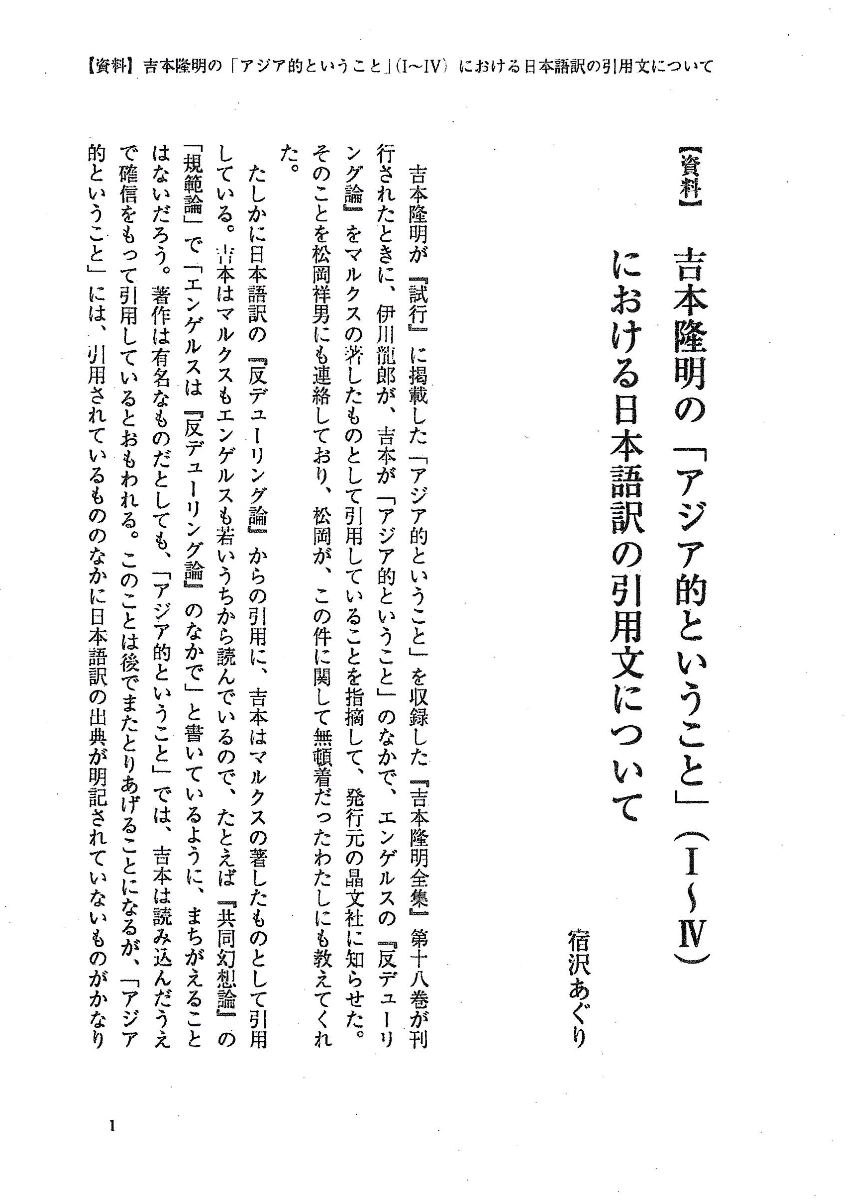

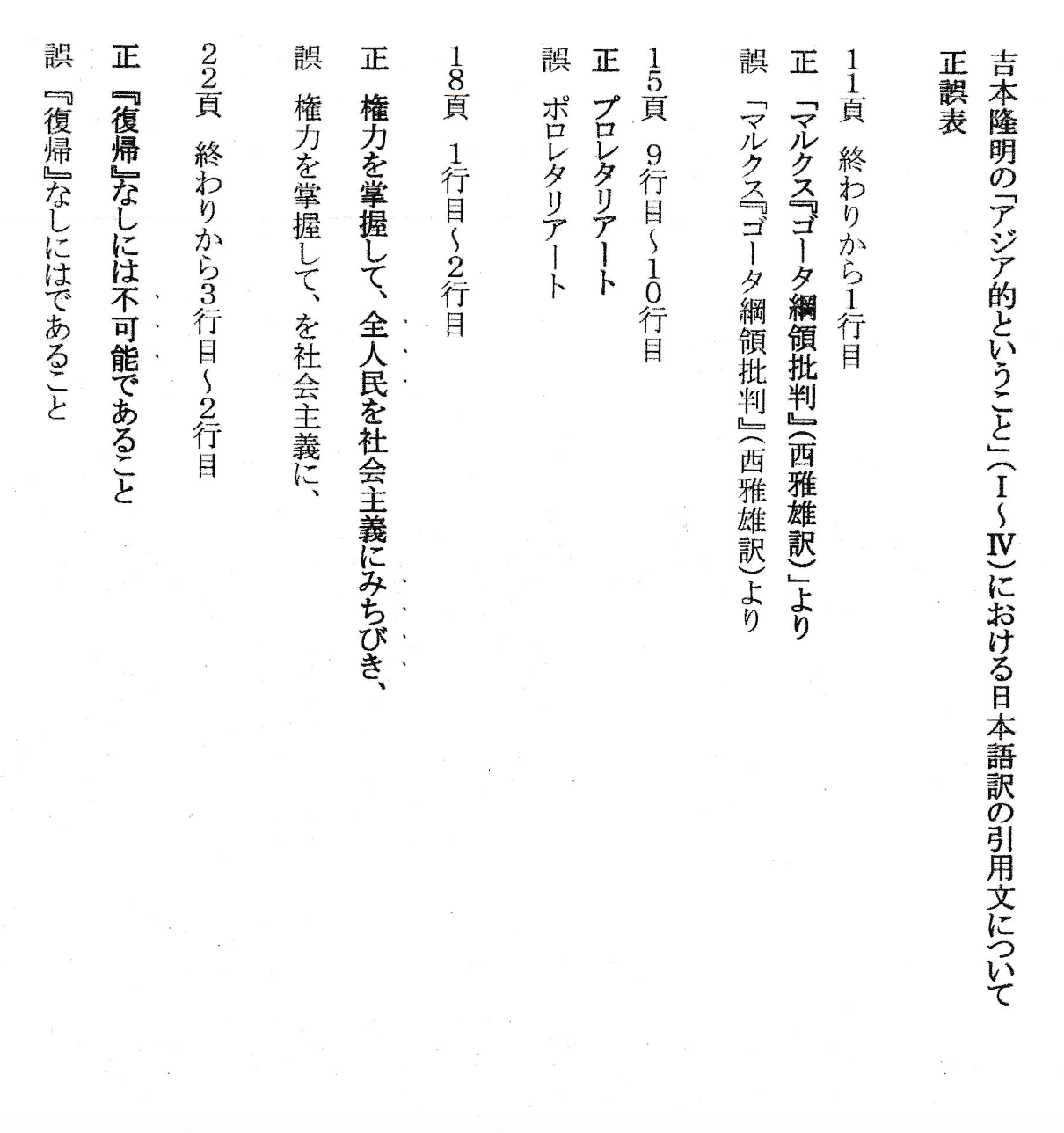

宿沢あぐり「吉本隆明「アジア的ということ」(I~IV)における日本語訳の引用文について(全文掲載)

宿沢あぐり「吉本隆明の「アジア的ということ」(I~IV)における日本語訳の引用文について」2~55頁[PDF]

・

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

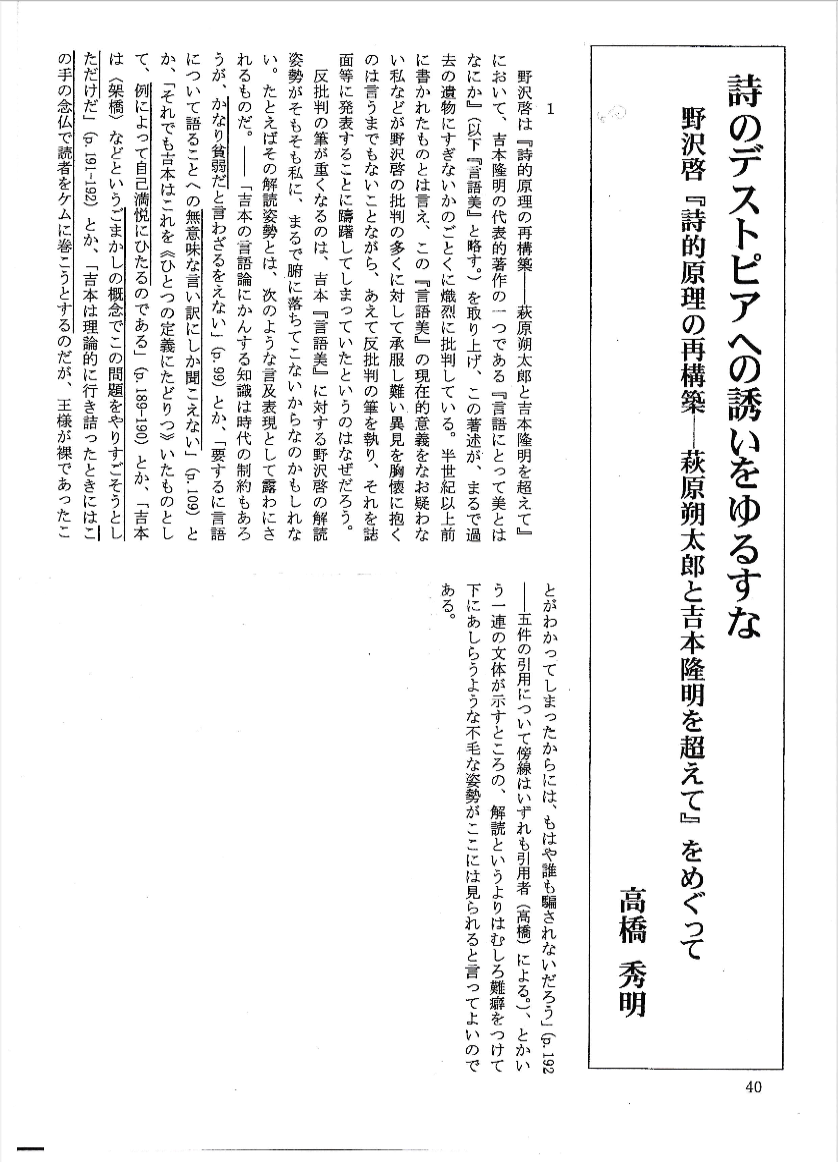

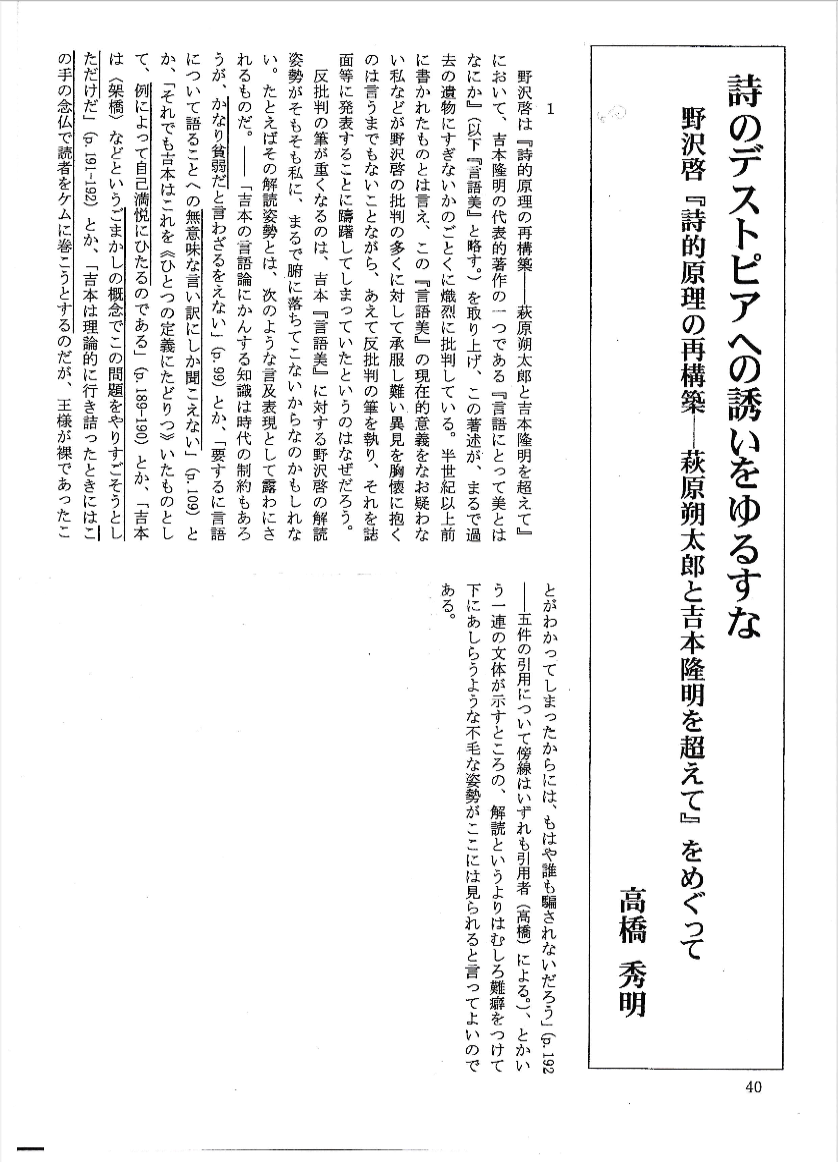

吉本隆明『言語にとって美とはなにか』(『吉本隆明全集8』晶文社/角川ソフィア文庫 I ・ II )

沖縄の『アブ』第31号(松原敏夫発行)の高橋秀明の論考を読んだ。わたしはかねてより、野沢啓(=未来社社長・西谷能英)の書いたものを読んで、こんな奴を相手にしても仕方ないと思っていた。スターリン主義の残党(末裔)にすぎないからだ。それは高橋秀明の論述でも明らかだ。

そもそも『言語にとって美とはなにか』はソシュールをはじめ、三浦つとむや時枝誠記などの言語論を踏まえているけれど、基礎となっているのはマルクスの資本論の〈価値概念〉だ。この前提を抜きにすることはできない。

そして、なによりも『言語にとって美とはなにか』の優れているところは、詩歌・物語・劇にまたがる探求の〈トータル性〉と、その気〈力〉さえあれば誰でも改訂〈深化と拡張〉できる〈対象的客観性〉を有していることである。

野沢啓(西谷能英)はそんなことも分かろうとしない。品性下劣なのだ。

●猫々堂主人の2025年2月の推し

松岡祥男

(1)ツルゲーネフ『父と子』(新潮文庫)

《「ニヒリスト」という言葉はこの作品から広まった》という。国木田独歩の『武蔵野』に二葉亭四迷訳の「あいびき」が引用されていることを持ち出すまでもなく、ツルゲーネフの影響は強かったようだ。最初はアルカージイが主人公と思ったが、友人のバザーロフの物語だった。

続けて読んだ、同じ主題のドストエフスキーの『未成年』より良い。『未成年』は失敗作だ。〈語り〉を主役のアルカージイ・マカーロヴィチに設定して、その手記という形を採ったからだ。なによりも不安定な、もったいぶった語り口が読む者をいらいらさせる。

それと比較すると、ツルゲーネフの『父と子』ははるかに安定している。若くして、あっけなくチフスで命を落とすバザーロフ。時代を反映しながら、素朴で、自然に根差した正統的な作品である。それが二葉亭や国木田のハートをとらえたに違いない。

ついでにいえば、松本大洋『花男』も父と子の親和を描いた痛快作なのだ。

(2)萩尾望都『一度きりの大泉の話』(河出書房新社)

『ポーの一族』『トーマの心臓』『メッシュ』『マージナル』などの数々の傑作を描き出した萩尾望都の、竹宮惠子との邂逅と訣別を語った痛切な回想記。マネージャーの城章子は辣腕だ、しっかりガードしている。

ダメ出し

わたしはマルクスの『経済学・哲学草稿』を読み直したいと思いました。所持しているのは岩波文庫1970年8月20日発行の第11刷(定価150円)です。文字が小さく、紙も焼けて読みにくいので、買い換えようと、書店に注文しました。そして、2023年4月14日発行の第60刷(定価980円+税)を入手しました。ところが、文字の大きさは旧版と同じです。これには吃驚しました。岩波書店はこの文庫本にカバーをつけただけで、一切の設備投資(=改版)を行っていません。1964年の初版そのままなのです。時代錯誤(=怠慢)のうえ、読者を侮っている(=傲慢)としか思えません。

●猫々堂主人の2025年1月の推し

松岡祥男

(1)吉本隆明「柳田国男論」(『吉本隆明全集21』晶文社/『柳田国男論・丸山真男論』ちくま学芸文庫)

ある冊子のコメントを読んで、〈アバウトにもほどがある〉と思いました。それであらためて手にしました。間違いなく屈指の詩人(思想家)論です。

《柳田国男がいう「気持や挙動」の無意識な記号的表出と「文字に録せられ」た歴史の表出の差異は、べつのいい方をすれば記号としての〔言語〕と、言語としての言語との差異に帰せられてゆく。そこの場所で、もうすこしだけ柳田国男の方法に固執してみることができる。

(冬から春にかけての京都)

宿の屋根が瓦葺きになっていて、よく寝る者には知らずにしまう場合が多かったが、京都の時雨の雨はなるほど宵暁ばかりに、物の三分か四分ほどの間、何度となく繰返してさっと通り過ぎる。東国の平野ならば霰か雹かと思うような、大きな音を立てて降る。これならばまさしく小夜時雨だ。夢驚かすと歌に詠んでもよし、降りみ降らずみ定めなきといっても風情がある。しかるに他のそうでない土地において、受売りしてみても始まらぬ話だが、天下の時雨の和歌は皆これであった。連歌俳諧も謡も浄瑠璃も、さては町方の小唄の類に至るまで、滔々としてことごとく同じようなことをいっている。また鴨川の堤の上に出立つと、北山と西山とには折々水蒸気が薄く停滞して、峯の遠近に応じて美しい濃淡が出来る。ははア春霞というのはこれだなと始めてわかった。それがある季節には夜分まで残って、いわゆるおぼろおぼろの春の夜の月となり、秋は昼中ばかり霧が立って、柴舟下る川の面を隠すが、夜は散じて月さやかなりと来るのであろう。言わば日本国の歌の景は、ことごとくこの山城の一小盆地の、風物に外ならぬのであった。御苦労ではないか都に来てもみぬ連中まで、題を頂戴してそんなことを歌に詠じたのみか、たまたまわが田舎の月時雨が、これと相異した実況を示せば、かえって天然が契約を守らぬように感じていたのである。(『雪国の春』「雪国の春」二)

柳田国男はここで何を言おうとしているのだろう。そうかんがえてみる。いちばん判り易いのは、「時雨」とか「春霞」とか「朧月」とか「秋霧」とか「秋の月」とかいう四季の季語をあらわす文字言語は、ソシュールみたいに「概念と視覚映像」の次元で素通りしたら間違えるといっているようにみえる。こういう季語の背後にある、語の概念に対応するじっさいの景観やそのほかの天然現象は、地方、地域ごとにそれぞれちがっている。そういうことに驚かないのはおかしいという気づき方を語っている。一応そう受けとってみる。ところで詩歌の歴史はまったく反対の方向をすすむ。「時雨」など滅多におめにかからないところでも、「秋霧」などしらぬ地方でも、題詠として提出されれば、言葉の記号性を組みあわせて詩歌をつくりあげることができるし、生涯に一度も行ったこともない場所でも、歌枕として紙の上に詠み込むことができる。室町期になれば『正徹物語』がいうように、歌枕はじっさいにそこに行った体験を詠んだら駄目だ、むしろじっさいに行かずに詠むべきだという倒錯の美学があらわれるまでになった。柳田国男はじぶんの方法(が暗示する日本民俗学の方法)はまったく文芸史の必然と逆のことをしたいのだというかのようだ。「だから我々だけは子供らしいと笑われてもよい。あんな傾向(ここでは「再び捕われに行くために、昔を穿鑿」する傾向ムム引用者註)からはわざと離背しようとするのである。そうして歴史家たちに疎んぜられている歴史を捜して、もう少し楽々とした地方地方の文芸の、成長する余地を見つけたいと思うのである。」(「雪国の春」二)そんないい方になってあらわれる。》

(「柳田国男論」初出)

(2)ツルゲーネフ『はつ恋』(新潮文庫)

プーチンがウクライナ侵攻の長期化に伴って、「産めよ増やせよ」と唱えているのをみて、ロシアもヘーゲルやマルクスのいうところの〈アジア的〉だと思わざるを得なかった。しかし、ツルゲーネフの『はつ恋』を読むと、それを基盤に西欧的な知性と文学の初源性が痛切に伝わってくる。この分裂こそロシアの特質なのだ。それは父と子の葛藤にも影を落としている。

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

田中洋勲 小説ページ・書評ページ

《このほど書評と小説をネットに載せることになりました。私自身は紙の本にしたかったのですが「エコと発信」の説得に屈しました。どうぞ気が向いたらお立ち寄りを。田中洋勲》

●猫々堂主人の2024年12月の推し

松岡祥男

(1)シェイクスピア『オセロー』(新潮文庫)

芝居がかっているとはいえ(もともと芝居の台本というなかれ。誇張の様式のなせる技なのだ)、イアーゴーの奸計にはまる、オセローもキャシオーもロダリーゴーもみんな間抜けだ。そして、この文庫本の「解説」の中村保男は愚かなピエロにすぎない。なぜなら、イアーゴーは組織の陰につねに潜んでいるからだ。

(2)鎌倉諄誠「まぼろしは」(『当フレーム『同行衆通信』第25号所収)

いろんなことを忘れてしまった。じぶんのことも、ひと(他者)のことも。それは決して悪いことではない。それでも引っ掛かっていることはある。そのひとつ、鎌倉諄誠の詩で「かいちゅうでんきはあるかや」という出だしだけ憶えていて、タイトルも、その内容も全く憶えていない。ずっと気になっていたので、吉田惠吉さんがデータ化してくれた復刻版で探索した。終刊55号からひとつひとつ遡って、第25号(1986年5月発行)で見つけた。

かいちゅうでんきはあるかや

ないけんど どうしたよ

いなにぁいかんのぢゃあが くろう

なっちょらあねや

うん

もうくろうなっちょるけゆっくりやすんで

あしたにさんしたや

そがあにいくかや

つきがでちょるろう

つきもでちゃあせんぞよこんばんは ほら

ゆきがふりよるろうがよ

ゆきがふりよる ほう

ふりよるねや こりゃあ

ふりつんでしもうたらいねんようになるが

まあしんぱいせんと

かいちゅうでんきもないしゆきもふりよることぢゃあし

こんばんはもうゆっくりやすまんせや

げんきになったらまたいやでもいんでしごとをせにゃいかんようにならぁよ

そがぁにいくかや わしゃ

(「まぼろしは」前半)

まるで『鬼滅の刃』の冒頭のようだ。断わるまでもなく、この詩が先だ。

方言と話体表記のため分かりにくいかもしれない。かいちゅうでんき(懐中電灯)いなにぁ(帰らなければ)くろう(暗く)さんしたや(しなさい)そがあにいくかや(そうはいかない)つき(月)ゆき(雪)いねん(帰れない)げんき(元気)しごと(仕事)などという注釈は余計だとしても。「そがぁにいくかや わしゃ」という引用の最後の一行で、詩は一挙に負傷して横たわる1969年の新宿の病床へ転換する。これはいわば瀕死の夢なのだ。

●猫々堂主人の2024年11月の推し

松岡祥男

(1)ドストエフスキー『虐げられた人びと』(新潮文庫)

ドストエフスキーはアリョーシャ(やムイシュキン)のような意志薄弱な白痴的人物に執着している。それは死刑宣告やシベリア流刑と深く関わっているはずだ。癲癇による精神の空白とも相俟って。冒頭のエレミア・スミスの死は独立した短編としてじゅうぶん成立する。この作品でドストエフスキーは作家的再生を遂げたのである。

(2)ポオ「使いきった男」(『ポオ小説全集1』・創元推理文庫)

斬新で画期的な短編だ。〈使いきった〉という隠喩は鋭く状況を反映している。

*ダメ出し

トーマス・マン『魔の山』(新潮文庫・全2巻)

読み通すのに難渋した。どこが「ドイツ文学の最高傑作」(←帯文)なのだ。おれはもともと教養小説(即ち駄弁文学)など好きでない。それでも若い頃は向学心もあり、高橋和巳の『悲の器』に熱中した。それに通じているが、だんだん倦んできて、ついに中里介山『大菩薩峠』みたいな停滞と垂れ流しの愚作と化した。その典型のひとつはセテムブリーニとナフタの決闘だ。毎回対立してきた二人がいまさら決闘に及ぶ必然はない。話を終結するためのトーマス・マンの陳腐な作為にすぎない。

●猫々堂主人の2024年10月の推し

松岡祥男

(1)中西和夫『土佐湾のカツオクジラ』(大空出版)

中西さんの援助なくして、「猫々堂」は成立しなかったでしょう。それはパソコンの提供から印刷所の紹介までにわたります。

また、高知新聞連載の『文学という泉 第2部』(文・松岡 写真・中西)を一緒にやりました。当フレームに復刻掲載しています。

●猫々堂主人の2024年9月の推し

松岡祥男

(1)シェイクスピア『ヴェニスの商人』(新潮文庫)

教科書に載っていた。たしか法廷の場面の抜粋だったような気がするが定かでない。機知とユーモアに富んだ優れた劇にもかかわらず、徹底した宗教的偏見と人種差別が支配する。断わるまでもなく、シャイロックは人格ではない、〈ユダヤ人の象徴〉なのだ。作品の時代背景をなすエリザベス朝の枠組みは強固で、現在も〈貫徹〉している。この歴史の基底を〈無化〉できないかぎり、キリスト教の専横も、イスラエルの暴虐も、イスラムの迷蒙も止まりはしない。その日が来るだろうか。

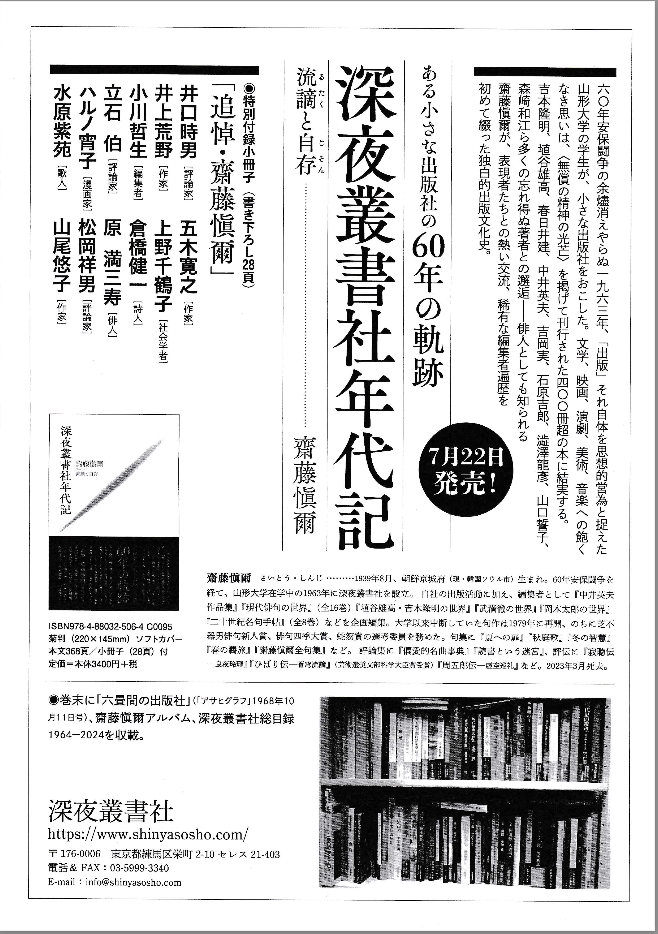

(2)井上荒野「ポーの人」(齋藤愼爾『深夜叢書社年代記』栞・深夜叢書社)

「ポーの一族だよね、齋藤さんは」

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

埴野謙二『『寄せ木細工』街頭考 補遺』(自家版)[PDF]

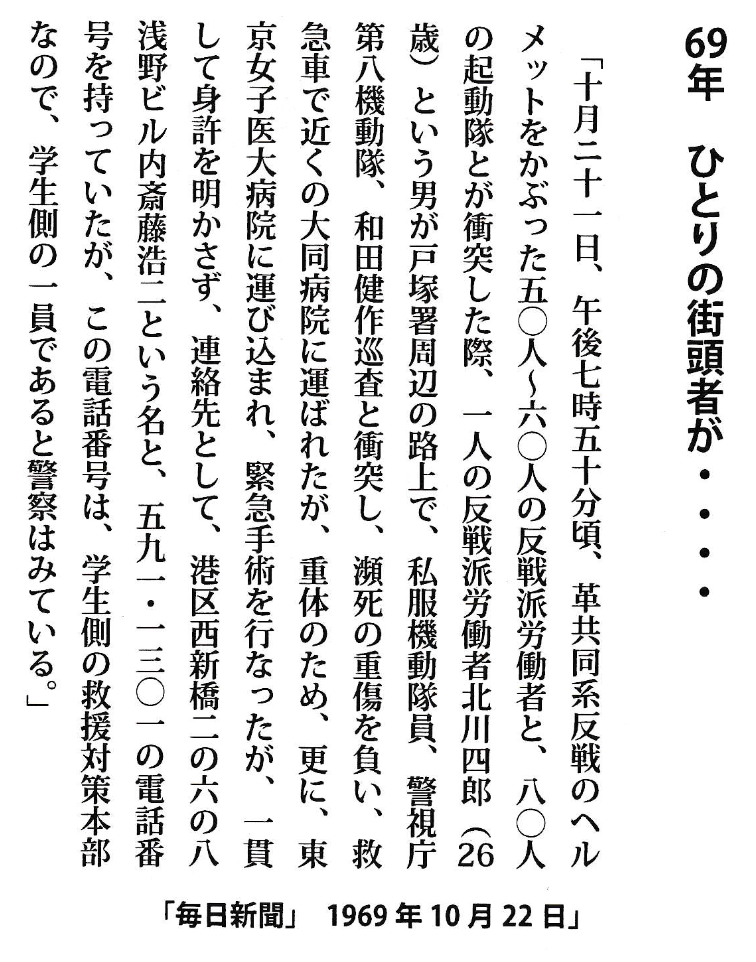

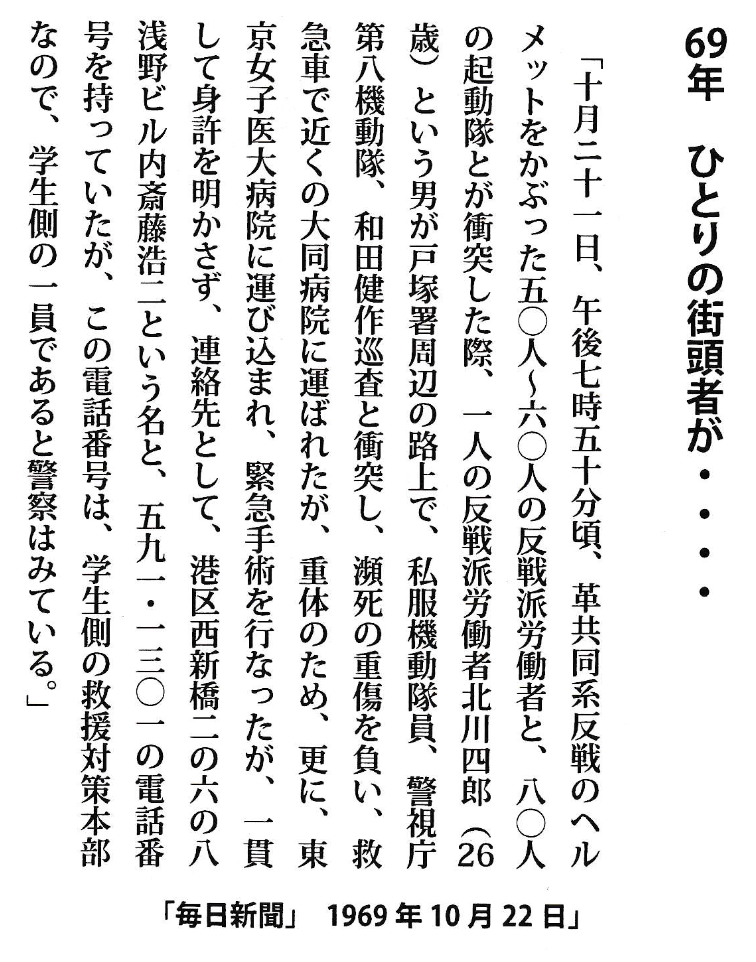

1969年10月21日。この日、わたしは高知市市役所広場の社共主催の集会に紛れ込み、初めてデモをした。同じ日、北川四郎(=鎌倉諄誠)は新宿にいた。

●猫々堂主人の2024年8月の推し

松岡祥男

(1)シェイクスピア『ハムレット』』(新潮文庫)

『ハムレット』はまさしく不朽の古典的名作だ。『ファウスト』よりいい。なかでも墓掘りの場面は痛快でした。この劇の構成は〈原型〉的で物語を貫通する。

(2)ポー『モルグ街の殺人・黄金虫』『黒猫・アッシャー家の崩壊』(新潮文庫)

ポーなくして、「ホームズ」(推理小説)は無いということも含めて、根源的です。

ポーの「赤き死の仮面」とカミュ『ペスト』を合わせると、われわれのコロナ禍の透視図となるでしょう。ハルノ宵子『猫屋台日乗』はその渦中の奮闘記のひとつなのです。

(3)スタンダール『赤と黒』(新潮文庫・全2巻)

《おれの祖国よ! おまえはまだなんという野蛮な国なのだ!》

*中学の時、先生が言われた言葉を覚えています。「社会へ出たら本を読む時間などありません。いまのうちにノノ」と。学校嫌いのじぶんはマンガさえあれば満足でした。そして、中卒で働き出しました。情況的な契機からガリ切り和文タイプ打ちワープロいじりをやってきただけで、ほんとうに本を読んだことはないような気がします。それを挽回したいという思いも少しはありますが、それ以上に日々の糧になればいいなあ、と

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

齋藤愼爾『深夜叢書社年代記』(深夜叢書社)

●猫々堂主人の2024年7月の推し

松岡祥男

(1)ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』(新潮文庫・全3巻)

間違いなく、人生のすべてをたたきこんだドストエフスキーの畢生の大作だ。アリョーシャもドミートリーもイワンも、父親のフョードルもみんなイカレているが、愛すべき存在だ。われわれの来し方と同じように。

つまらないことをいえば、フョードルを殺害したのがスメルジャコフであると納得しても、ドミートリーが負債の半分(千五百ルーブル)を肌身につけて持っていたというのは信じ難い、その振舞からして。

(2)カミュ「追放と王国」(『転落・追放と王国』新潮文庫)

6つの短編から成り、その中の「客」の教師ダリュの立場は、戦争中の作者のそのものなのだ。《お前は己の兄弟を引き渡した。必ず報いがあるぞ》、この脅迫文が誤解に基づくものであっても、どうすることもできない。カミュのジャーナリストとしての状況認識は卓抜で、それが作品をリードしている。

(3)カフカ「判決」(『カフカ全集1』新潮社)

カフカの〈悲劇〉の本質はここにあり。

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

・鳥山明「オバケDEデート」(『ドクター・スランプ』第10巻・集英社)

根石吉久主宰『快傑ハリマオ』第7号の表紙を飾った、「のっぺらぼう」がこの回に登場する。めちゃくちゃするアラレたちに怒って、金を返すから「かえれ!」と怒鳴る、おばけ(やしき)の親方がかわいい。

●猫々堂主人の2024年6月の推し

松岡祥男

(1)鳥山明『ドクター・スランプ』1~5(集英社)

めっちゃんこ、おもしろい、40数年ぶりに読んでも。幼童性のパラダイスなのだ。中でも「ドンベ物語」「モンスターズ・ナイト」「きのこ《放浪編》」などは傑作だ。

(2) ゲーテ『ファウスト』(新潮文庫・全2巻)

『嵐が丘』以後、チェーホフ『桜の園』、ジッド『狭き門』、ゲーテ『ファウスト』、ヘッセ『デミアン』と読んだ。リッチに名作をめぐるのがわたしの願望だ。しかし、不本意にも『狭き門』は段々腹が立ってきたし、『デミアン』においては少年期の同性愛的傾向に魅力を感じても、戦争は「運命」で「それも悪くなかった」といわれると、冗談じゃねえ、ナイーヴとは馬鹿の謂いと思わざるを得なかった。通俗的なのだ。到底ゲーテのスケールの巨大さと思索の徹底性には及びはしない。

『ファウスト』第一部は『若きウェルテルの悩み』と地続きで、ファウストは〈老いたウェルテル〉であり、村の娘マルガレーテの悲劇はいわば〈憐れなロッテ〉だ。第二部の神話世界の乱痴気騒ぎは、極東アジアの大衆の位置からは歴史的にも知識的にも隔絶している。ファウストの野望は成就しない、メフィストーフェレスとの結託ゆえに。

吉本隆明が早い段階で「マチウ書試論」を書いたのは、西洋の文物はキリスト教の影響が絶対的で避けて通ることができなかったからだ。

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

・山本かずこ『岡田コーブン ただ、詩のそばで』(ミッドナイト・プレス)

岡田幸文さんは森高千里のファンでした。わが家に来た時、吉田秋生の『桜の園』を所望したのでプレゼントしました。知的俗物がなんと言おうと、岡田さんは〈詩〉を求めて、おのれの道を歩んだのです。

●番外・吉本隆明『わたしの本はすぐに終る 吉本隆明詩集』(講談社文芸文庫)補足

松岡祥男

言い出しっぺとして、『吉本隆明全集撰1』の川上春雄さんの解題「全詩撰について」の一部を紹介して、読者の参考に供したいと思いました。

《この詩集の成立において特徴的なことは、吉本氏の最も重要な著作と思われる詩について、その作品全部を対象として、著者が自作を完全に自撰する方法がとられる機会を得られたということである。》と記しています。

そして「少年期」について、《この「少年期」が名作であることはたしかであるが、どういう経緯があってのことか、森繁久彌の朗読により、まだテレビも普及しないある年の夜おそくNHKからラジオ放送された。朗読のテープは著者から贈呈されていまも手元にある》と述べています。

●猫々堂主人の2024年5月の推し

松岡祥男

(1) エミリ・ブロンテ『嵐が丘』(岩波文庫 阿部知二訳旧版・全2巻)

(2) カミュ『ペスト』(新潮文庫)

新潮文庫は文字が大きく糸栞がついていますので、これを購入しています。ところが『嵐が丘』の場合、鴻巣友季子の新訳で、訳文があまりにも安っぽく厭になりました。第10章から手持ちの岩波文庫(阿部知二訳)を引っ張り出し、全頁拡大コピーして読みました。

世の中はジェンダーがどうしたこうしたとやかましいことを言っていますが、男にも女にも特性も無意識の歴史的蓄積もあるのです。『嵐が丘』は名作ですが、素人の小説で、しかも女性特有の世界と思いました。

●猫々堂主人の2024年4月の推し

松岡祥男

(1)ゲーテ『若きウェルテルの悩み』(新潮文庫)

(2)カフカ『変身』(新潮文庫)

(3)カミュ『異邦人』(新潮文庫)

ドストエフスキーの処女作『貧しき人びと』を読み始めたのだが、あまりにもつまらないので、途中で止めてしまった。これはやばい、わたしの気儘な〈世界文学の旅〉があえなく頓挫するかもしれないとおもい、無難にむかし読んだ『変身』へ。それからトルストイ『イワン・イリイチの死』、『異邦人』、『若きウェルテルの悩み』とたどった。

ゲーテは凄い。怖ろしい魅力なのだ。これぞ、文学とおもった。訳者の高橋義孝は《世界文学史上最高の傑作》と記している。

●2024年3月の推し・(2)の補足

松岡祥男

・白土三平「傀儡がえし」(『忍法秘話5』・小学館文庫)

・つげ義春「雨の中の慾情」(『ねじ式・夜が掴む』・ちくま文庫)

・水木しげる「空のサイフ」(『水木しげる漫画大全集21』・講談社)

・川崎ゆきお「猟奇夢は夜ひらく」(『猟奇夢は夜ひらく』・チャンネルゼロ)

・つげ忠男「旅の終りに」(『無頼平野』・ワイズ出版)

・高野文子「玄関」(『絶対安全剃刀』・白泉社)

・杉浦日向子「閑中忙あり[ポトガラヒー]」(『東のエデン』・ちくま文庫)

・松本大洋「ファミリーレストランは僕らのパラダイスなのさ!」(『青い春』・小学館文庫)

優れた短編マンガとなれば、岡田史子「墓地へゆく道」(『岡田史子作品集2』・復刊ドットコム)や楠勝平「彩雪に舞うノ」(『楠勝平コレクション』・ちくま文庫)などがすぐに浮かぶ。読者はそれぞれに、じぶんのアンソロジーを持っているからだ。

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

吉本隆明『わたしの本はすぐに終る 吉本隆明詩集』(講談社文芸文庫)

《顔もわからない読者よ

わたしの本はすぐに終る 本を出たら

まっすぐ路があるはずだ》

わたしがこの本の計画を立てました。著者自選の『吉本隆明全集撰1 全詩撰』(大和書房)を底本として、講談社文芸文庫『吉本隆明初期詩集』が1992年に刊行されています。それは「巡礼歌」(1947年)から詩集『転位のための十篇』(1953年)にいたるもので、『全詩撰』の前半です。当然、それ以降の作品も文庫本(および電子書籍)化されるべきと思ったのです。

●猫々堂主人の2024年3月の推し

松岡祥男

(1)フランツ・カフカ『城』(新潮文庫)

コナン・ドイル「シャーロック・ホームズ」シリーズ(全作品)を皮切りに、トルストイ『アンナ・カレーニナ』『戦争と平和』、ドストエフスキー『白痴』、トルストイ『復活』、ドストエフスキー『罪と罰』、カフカ『城』ときて、電話が登場する。それとともに、これまではリアリズム基調だったのが、シュールな寓話的表現に。

おれは測量師Kに同情しない。《橋屋の測量師どの! あなたがこれまでにおこなった測量の仕事を、わたしは高く評価している》(クラムの第二の手紙)が示すように、Kの行動そのものが国家と律法機構の測量行為なのだ。そして、その疎外状況において、Kは〈われわれの分身〉である。

(2)いがらしみきお「電器屋さんがアンテナを立てに来た日」(『日本短編漫画傑作集5』所収・小学館)

これもカフカ的リアル、現場仕事ではよくあることだ。

ところで、こういうアンソロジー(全6巻)はどうしても不満がつきまとう。わたしなら、

・白土三平「戦争」→「傀儡がえし」

・つげ義春「海辺の叙景」→「雨の中の慾情」

・水木しげる「妖花アラウネ」→「空のサイフ」

・川崎ゆきお「猟奇の果」→「猟奇夢は夜ひらく」

・つげ忠男「ヘビの雨宿り」→「旅の終りに」

・高野文子「あぜみちロードにセクシーねえちゃん」→「玄関」

・杉浦日向子「吉良供養」→「閑中忙あり[ポトガラヒー]」

・松本大洋「日本の家族」→「ファミリーレストランは僕らのパラダイスなのさ!」に、差し替える。

(3)荒井和子「女の方法」(『続・最後の場所』第14号・論創社)

この作品を読んではっきりした。荒井夫婦は破綻していた。従って、吉本隆明の恋愛は横恋慕でも略奪でもない。『それから』(夏目漱石)の三角関係とかさなる。

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

ハルノ宵子『隆明だもの』(晶文社)

この本の芯は、母の俳句について述べた「ギフト」だ。

伝承の祭り団地の窓にあり

夭折の霊か初蝶地を慕う

沖暗し雷光にまぼろしの艦を見し

桃買いに黄泉の比良坂下りいる

あとがきは海市の辺より速達で

(吉本和子)

ハルノ宵子『猫屋台日乗』(幻冬舎)

料理は心づくしなのだ。わたしはもっぱら食べる方だけど。

●猫々堂主人の2024年2月の推し

松岡祥男

(1)松本大洋『sunny』(全6巻・小学館)

「何ねむたいこと言うとんねん。帰れるわけないやろ。お前、捨てられたんやぞ。」

●猫々堂主人の2024年1月の推し

松岡祥男

(1)トルストイ『アンナ・カレーニナ』(全3巻・新潮文庫)

(2)トルストイ『戦争と平和』(全4巻・新潮文庫)

トルストイは圧倒的だ。

●猫々堂主人の2023年12月の推し

松岡祥男

(1)いしいひさいち『ROCA』 発行(笑)いしい商店

わしは昭和の昔から、いしいひさいちのファンだ。「わしはファド歌手になる!」という吉川ロカ、「まずその、わしをやめろッ」と落第生の紫島美乃、その友情物語。たぶん中・四国地方では、女もじぶんのことを「わし」というのだ。わしの女房も「わし」と言うておる。この作品の最大の難点は、紫雲丸沈没事故を持ち出したところだ、宇高連絡船の。それじゃあ、ロカは作者と同い年になる。

●猫々堂主人の2023年7月の推しの〈後押し〉

松岡祥男

(1)『花男』。アンチ巨人であっても、長嶋嫌いであっても、このマンガはおもしろい。

(2)『とてもいいもの』。《現実社会のひずみや謎についてもいくつか書いた。ある想いと衝突したとき、ことばは詩になる》(「あとがき」)に、深く同意する。

(3)『はーばーらいと』。なんと言っても、ひばりが差し入れのポテトチップスをむさぼり食う場面でしょう。

●猫々堂主人の2023年9月の推し

松岡祥男

(1)井谷泰彦「羊をめぐったシンクロニシティ ―生死の淵の片隅で」(『飢餓陣営』57号所収)

●猫々堂主人の推し・番外

松岡祥男

『比嘉加津夫追悼集 走る馬』(Amazon@発売・(有)琉球プロジェクト)2021年7月刊

『ただ、詩のためにー岡田幸文追悼文集』(Amazon@ミッドナイト・プレス)2021年12月刊

●猫々堂主人の2023年8月の推し

松岡祥男

(1)宮城正勝『島嶼左翼はどこへゆくー沖縄的言説風景』(ボーダーインク)

今年の朝顔は「暁の混合」(大分県産)」と「西洋系ヘブンリーブルー」(ポーランド産)です。7月24日から花が咲きはじめました。

●猫々堂主人の2023年7月の推し

松岡祥男

(1) 松本大洋『花男』(小学館文庫・全2巻)

(2) 近澤有孝『とてもいいもの』(Amazon.co.jpカスタマーサービス・990円)

(3) 吉本ばなな『はーばーらいと』(晶文社)

朝顔の蔓が伸びてきました。梅雨明けも間近でしょう。